Acessar esta edição em pdf • Ir para naoobstante.com.br • Outras edições

Sumário

- O que significa ser foucaultiano/a?

Marcos N. Beccari

- Tensões do eu: considerações sobre as bestas dentro de nós e sobre a possibilidade de um sentido afirmativo para aquilo que somos

Daniel B. Portugal

- O clichê de Deleuze

Marcos N. Beccari

- Sobre Arquimedes, Dédalo, Prometeu e Gaia: cinco trechos de obras clássicas relevantes para a leitura de Bruno Latour

Daniel B. Portugal (apresentação e seleção dos trechos)

Autor convidado

- A História do Design e o fantasma weberiano: Notas (apressadas) para um programa de pesquisas

Wandyr Hagge

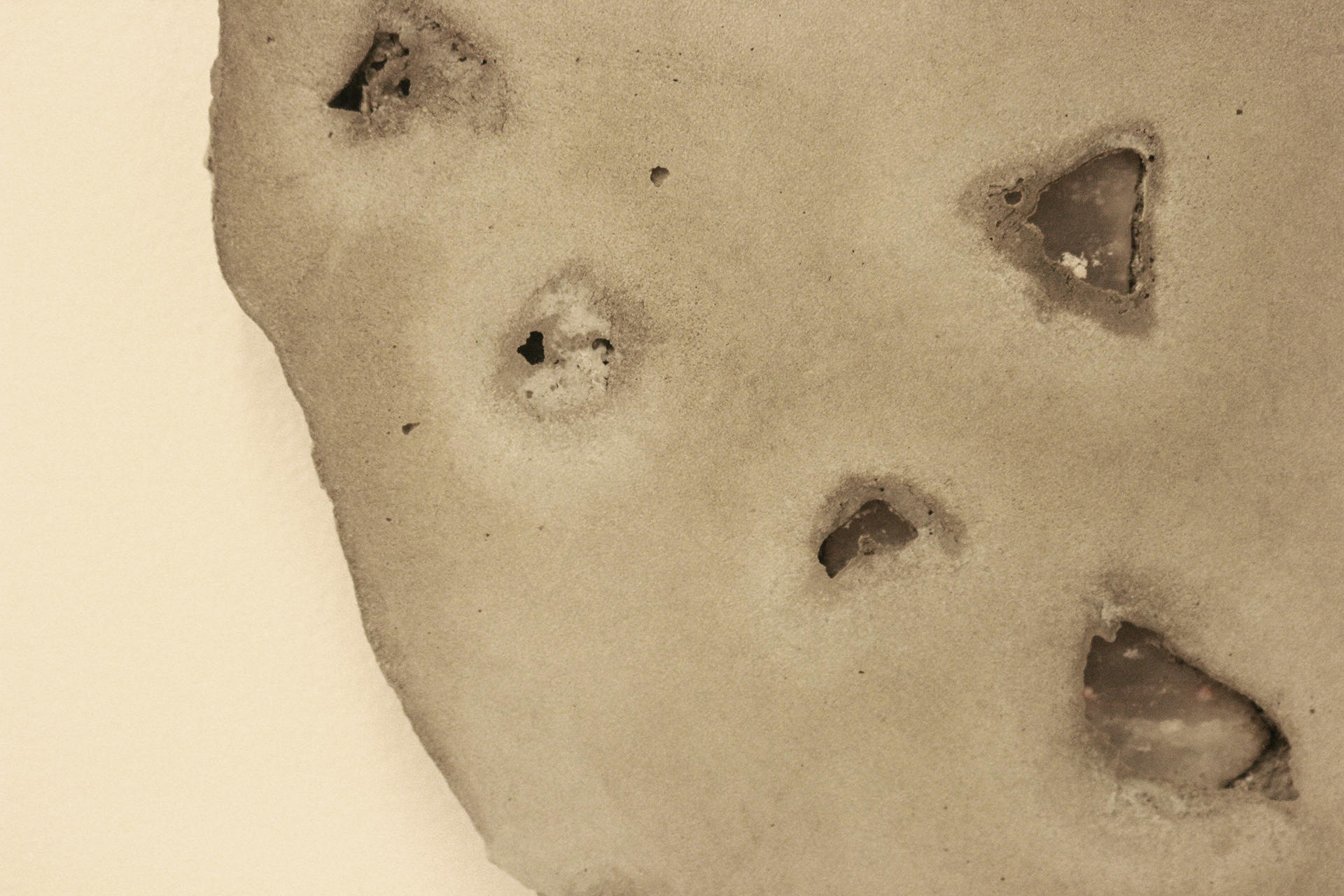

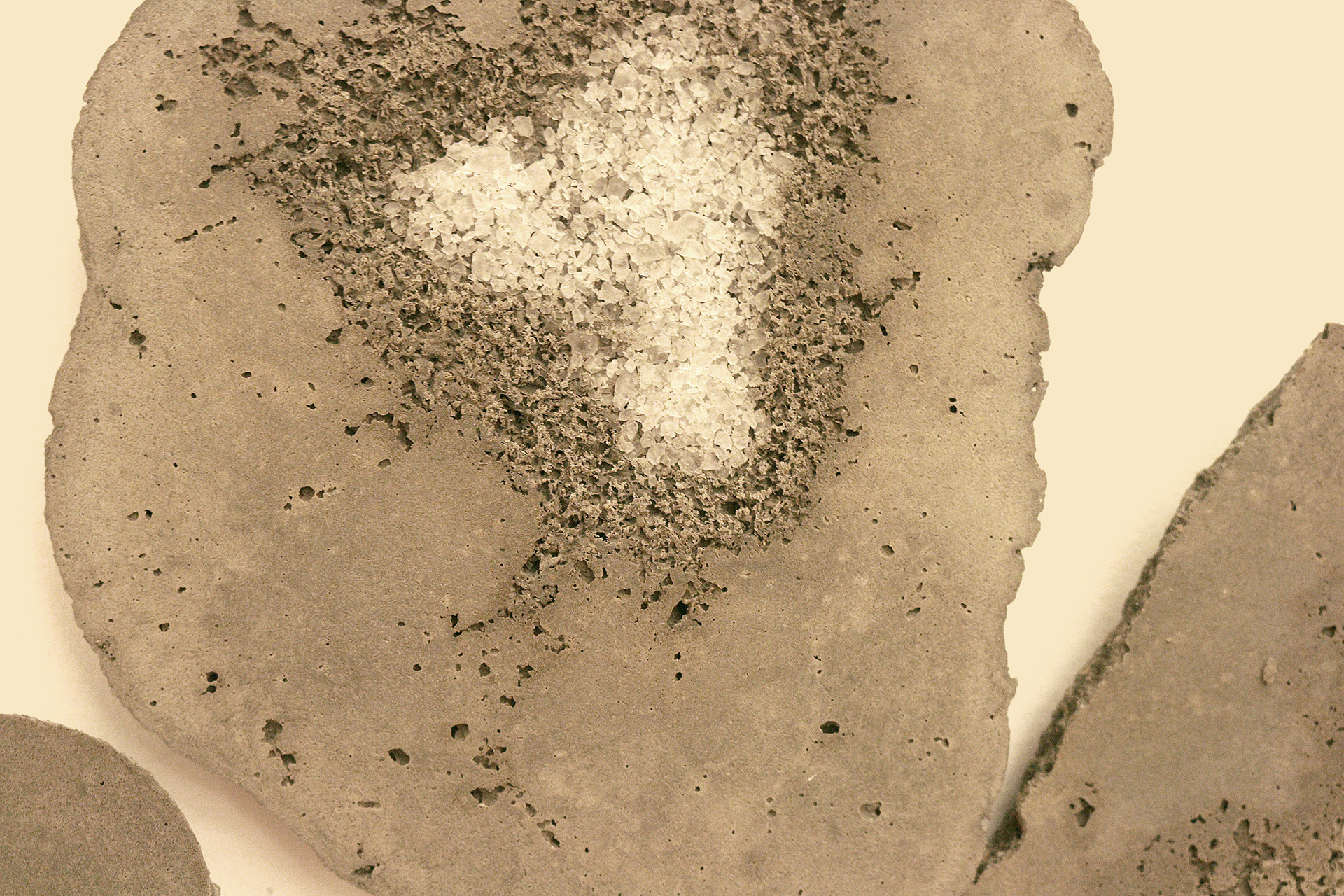

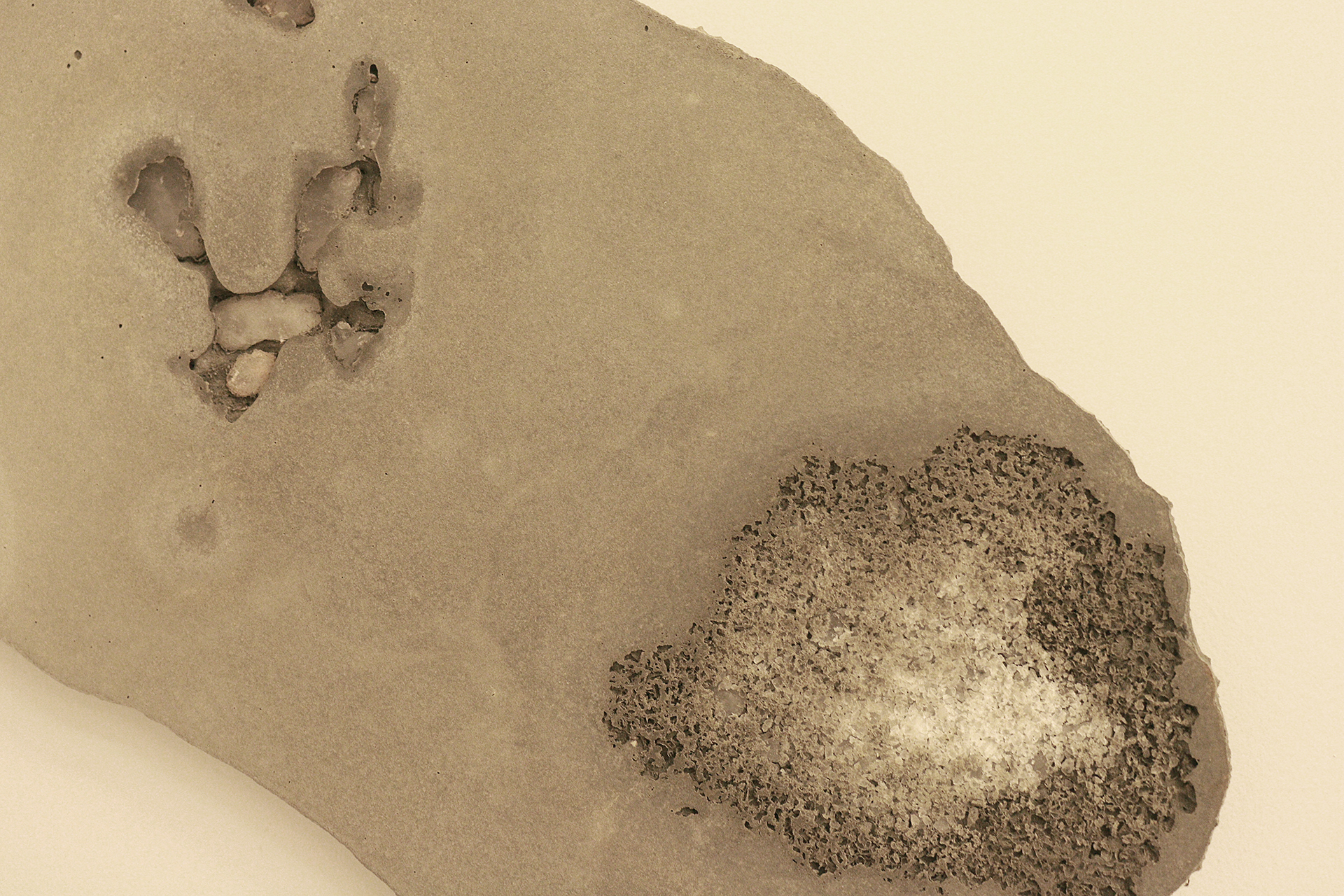

Ensaio visual

- O que resta

Jonas Arrabal

.

..

Editorial

Em seu quarto número, a revista Não Obstante apresenta cinco textos inéditos e um ensaio visual. Esse conteúdo revela-se pertinente, mais uma vez, tanto para professores quanto para estudantes interessados nas fronteiras que perpassam a reflexão filosófica em sua interface com disciplinas criativas/projetuais.

O primeiro texto deste número, O que significa ser foucaultiano/a?, é uma breve introdução ao pensamento de Michel Foucault, com ênfase em sua tendência de repensar o mundo e a si mesmo a partir do tempo presente. O segundo, Tensões do eu, delineia algumas reflexões desenvolvidas na última parte do livro As bestas dentro de nós, de Daniel Portugal. O terceiro texto, O clichê de Deleuze, discute sobre a aversão/obsessão deleuziana em relação aos clichês do pensamento. O último texto da primeira seção, Sobre Arquimedes, Dédalo, Prometeu e Gaia, apresenta uma seleção de cinco trechos de obras clássicas relevantes para a filosofia de Bruno Latour.

Na seção Autor Convidado, trazemos o texto A História do Design e o fantasma weberiano, de Wandyr Hagge: uma reflexão sobre os novos desafios do campo da História do Design mediante um mundo globalizado. A edição se encerra com o Ensaio visual de Jonas Arrabal intitulado O que resta, que questiona a distinção entre natural e artificial a partir da experimentação de materiais inusitados.

Os editores

Expediente

A Revista Não Obstante é uma publicação semestral de divulgação científica nas áreas de humanidades. Os textos publicados são de autoria dos editores e de autores convidados.

Edição: Daniel B. Portugal e Marcos N. Beccari.

Suporte institucional: Aegis education.

Endereço: Rua Senador Vergueiro 30 apto 201. Rio de Janeiro, RJ. 22230-001.ISSN 2594-5734

Imagem da capa desta edição: imagem que compõe o ensaio visual O que resta, por Jonas Arrabal (foto: Aline Portugal e Daniel Portugal, 2019).

.

.

O que significa ser foucaultiano/a?

Marcos N. Beccari

.

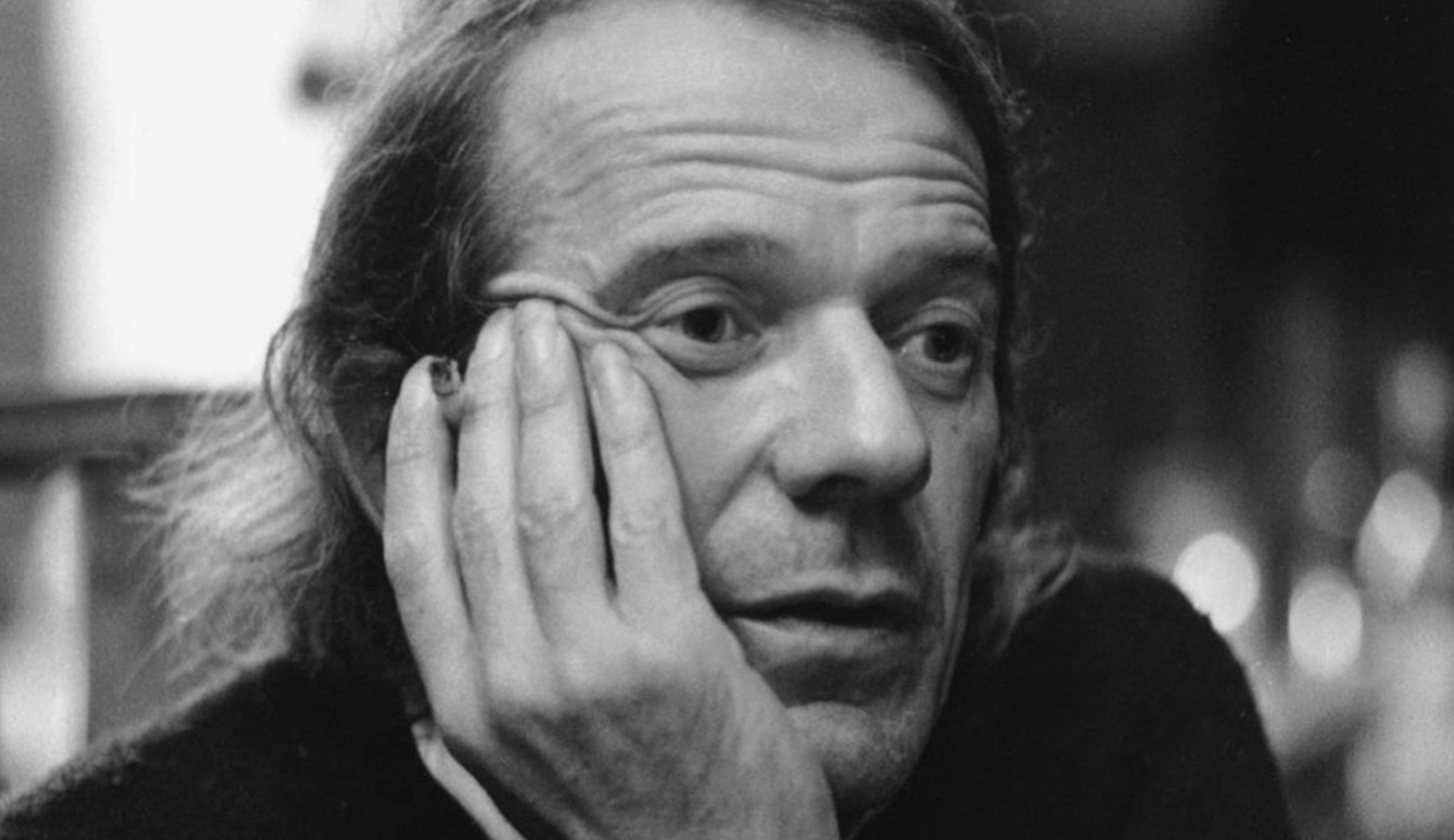

Martine Franck. Michel Foucault, 1978. Fonte: https://www.moma.org/.

Martine Franck. Michel Foucault, 1978. Fonte: https://www.moma.org/.

Cada nova obra altera profundamente os termos de pensamento que eu havia alcançado com a obra anterior. Nesse sentido, considero-me mais um experimentador do que um teórico […]. Quando escrevo, faço-o, acima de tudo, para mudar a mim mesmo, e não para pensar a mesma coisa que antes. [1]

Foucault foi um filósofo disposto a pensar diferente do que ele mesmo pensava. Ele não construiu sua obra como um projeto unitário, formado de vários desdobramentos em torno das mesmas premissas (por mais que os termos e temas sejam recorrentes), e sim como uma tentativa permanente de recomeçar uma vez mais. O invariante, então, é a pergunta: como certos conceitos, práticas e valores nos levaram a ser o que somos, a fazer o que fazemos e a pensar como pensamos? E em cada livro vemos uma nova tentativa de identificar as condições a partir das quais as nossas formas correntes de conhecimento e moralidade emergiram, e que continuam a legitimar essas formas. Ou seja, cada livro apresenta uma resposta diferente àquela mesma pergunta. Por isso que, como afirma Roberto Machado, “ser foucaultiano”, no sentido de tomá-lo como cânone e manter-se fiel às suas conclusões, “é se distanciar da transformação que ele desejava que seus livros produzissem nos outros, como produziram nele próprio” [2].

Nos estudos acadêmicos, costuma-se a dividir a obra foucaultiana em três fases: da arqueologia dos saberes, da genealogia dos poderes e da genealogia da subjetividade. No entanto, dentro de uma mesma fase não é fácil assimilar a continuidade entre um livro e outro (a não ser, talvez, entre o segundo e o terceiro volumes da História da sexualidade), o que não significa, inversamente, que haja sempre uma ruptura. A questão é que novos caminhos só se tornam visíveis a partir daqueles já percorridos. Um termo como “arqueologia”, por exemplo, era explicitamente provisório, a ponto de ser sempre apresentado de modos distintos [3]. E um livro como A arqueologia do saber, de 1969, embora pretenda esclarecer o método de suas pesquisas “arqueológicas”, propõe novas bases que, contudo, não mais seriam retomadas nos livros seguintes [4].

No decorrer de sua obra, enfim, Foucault nunca volta a falar do mesmo modo sobre os mesmos temas, o que certamente explica a dificuldade (de minha parte, ao menos) em estudá-lo. Há, no entanto, um aspecto constante que não se resume ao interesse pelo aparecimento das ideias (como loucura, disciplina e sujeito) e por suas transformações no tempo. Trata-se de certa exigência por uma história descontínua (posto que sempre vista no presente) e, por conseguinte, por uma rigorosa fluidez de pensamento. Acredito que a sua assumida influência nietzscheana se dava principalmente neste sentido: o importante para Foucault não era o desenvolvimento continuado de suas próprias ideias, mas o uso delas como instrumentos – sempre provisórios, dispersos, imprevistos – para que outros apresentem suas próprias ideias, criem seus próprios pensamentos.

****

O primeiro livro que eu li de Foucault foi As palavras e as coisas. Mesmo sem entender boa parte dos argumentos, via com clareza a profundidade da tese ali defendida: a de que o homem (ou ser humano, num vocabulário não-sexista) é uma invenção recente, cujo fim talvez esteja próximo. Ou, como enunciam as últimas páginas do livro: se as disposições do saber moderno viessem a desaparecer, “o homem se desvaneceria, como, na beira do mar, um rosto de areia”. Foucault não esconde, aqui, sua inspiração na “morte de Deus” nietzscheana [5], e a leva adiante com a possibilidade da “morte do homem”, isto é, do humanismo que procurou ocupar o lugar dos valores absolutos (é o que ele chama de “sono antropológico” numa paródia ao “sono dogmático” de Kant). A partir dessa hipótese, Foucault mapeia longamente o aparecimento dos saberes sobre o homem na modernidade e, pari passu, o possível curso de seu desaparecimento.

Mas não foi uma leitura fácil. Primeiro porque eu ainda não entendia se Foucault era filósofo ou historiador. Sua motivação não era a de reconstituir “fatos”, tampouco a de seguir ou propor um sistema de pensamento, e sim a de levantar questões filosóficas por meio de análises históricas. O que ele queria fazer era, basicamente, mostrar que aquilo que hoje existe (como a ideia de humano) nem sempre existiu, questionando assim as evidências lógicas e os valores estabelecidos que fundamentam nossos modos de agir e pensar. O que denominamos “loucura”, por exemplo, surgiu (e desapareceu) em diversas épocas e setores como inspiração/castigo divino, desrazão, doença e outras tantas designações. Foucault até chega a afirmar que “a loucura ‘não existe’, mas isso não quer dizer que ela não é nada” [6]. Pois ela existe como objeto de saberes e práticas que remetem a um mesmo sistema discursivo (entrelaçando o discurso clínico, o jurídico, o econômico etc.) que, por sua vez, circunscreve o humano na condição de sujeito que trabalha, pensa e vive de acordo com determinados preceitos e orientações.

Ocorre que, em As palavras e as coisas, Foucault não parece muito preocupado em elucidar os princípios a partir dos quais seus argumentos foram construídos. Nietzsche é, nesse sentido, fundamental para a compreensão de que por trás de todo valor e conhecimento está em jogo um embate de forças. Os valores não têm uma existência em si, não existem fatos morais, há apenas interpretações que resultam de uma produção, de uma criação humana [7] – ou, em termos foucaultianos, os domínios do saber são formados a partir das práticas sociais e, portanto, de relações de poder.

Sob esse viés, a arqueologia com a qual Foucault procurou explicar o aparecimento dos saberes sobre o homem não é tão diferente da genealogia pela qual, ao longo da década de 1970, tais saberes serão reconsiderados como peças de dispositivos mais amplos, definidos pelas relações de poder. Se a arqueologia é como uma história sobre os valores da verdade (uma vez que a verdade, para Nietzsche, nasce no bojo da moral), a genealogia é como uma história das diversas instâncias que produzem os valores.

As novidades dessa abordagem, não obstante, foram muitas: a noção de poder não apenas como repressivo e reprodutivo, mas também como produtivo e constitutivo das relações sociais; a importância das redes de micropoderes que não derivam de um poder central e se estendem por toda a sociedade (escola, prisão, hospital etc.); o aspecto disciplinar do poder exercido na modernidade, que torna populações inteiras economicamente úteis e politicamente dóceis, feitas de trabalhadores obedientes. O curioso é que a definição mais “bem-acabada” dessa abordagem só aparece, a meu ver, no primeiro volume de História da sexualidade, intitulado A vontade de saber, que marca a passagem de uma genealogia do poder a uma genealogia da subjetividade [8].

[…] as relações de poder não se encontram em posição de exterioridade com respeito a outros tipos de relações (processos econômicos, relações de conhecimentos, relações sexuais), mas lhes são imanentes; […] não há, no princípio das relações de poder, e como matriz geral, uma oposição binária e global entre os dominadores e os dominados; [….] a rede das relações de poder acaba formando um tecido espesso que atravessa os aparelhos e as instituições, sem se localizar exatamente neles […]. [9]

A vontade de saber apresenta-se como uma introdução geral à sua pesquisa sobre a sexualidade (retomada somente oito anos depois) [10], mas pauta-se ainda na concepção de um poder disciplinar para criticar a ideia de que o sexo, após ter “vivido em liberdade”, teria sido reprimido pelo capitalismo. Contra tal axioma de sua época, Foucault defende que foi a burguesia quem mais se interessou por legitimar, em vez de reprimir, os saberes sobre o sexo. Mas o que começou como uma pesquisa sobre a constituição moderna do desejo enquanto lugar da verdade, da normalidade e das práticas de sujeição se converterá, nos dois volumes seguintes de História da sexualidade, numa investigação bem diferente, direcionada aos modos de subjetivação. Entre sujeição e subjetivação há um salto conceitual: Foucault passa a considerar o sujeito não apenas como efeito de normas e práticas sociais, mas, conforme ele depreende da “estética da existência” que balizava a moral greco-romana, também como alguém que se constitui a partir da relação consigo mesmo. Pois enquanto a moral cristã, mais próxima da moderna, dependia estritamente de códigos normativos atrelados a recompensas e castigos, a moral greco-romana atribuía maior peso às técnicas de si nas formas de subjetivação.

Por isso que, na última citação, eu grifei a afirmação de que as relações de poder não se localizam exatamente nos dispositivos que elas atravessam. Quero crer que, nesse trecho pontual, Foucault deixava em aberto um caminho novo a ser percorrido: aquele de uma genealogia não somente da sexualidade e dos dispositivos de saber/poder que a constituem, mas dos meios pelos quais o indivíduo se converte em sujeito moral. Em certa medida, portanto, o percurso do pensamento foucaultiano seguiu na direção de camadas de interpretação cada vez mais profundas acerca do presente: primeiro, com o aparecimento (e possível desaparecimento) do homem nos estratos de saber; depois, com o mapeamento das relações de poder que estão em jogo na produção dos saberes; por fim, com os processos de subjetivação enquanto, simultaneamente, condições e efeitos da articulação entre a produção dos saberes e os exercícios de poder.

Não significa, todavia, que Foucault quisesse encontrar algum sentido oculto que atravessasse as emergências históricas. Pelo contrário, ele “escavava” os arquivos da cultura ocidental tal como arqueólogo procurando não por regularidades abstratas, mas por estratificações dispersas e fraturadas sobre as quais se assenta o solo do presente. Noutros termos, seu desejo era o de lançar luz sobre o emaranhado jogo de forças que produz e sustenta nossas práticas, lógicas, valores e modos de ser vigentes. E se ele preferia interpretar e lançar hipóteses em vez de adotar algum método pretensamente neutro e objetivo, era por não acreditar que os documentos históricos possam falar por si mesmos. Não existe uma razão histórica por trás da sucessão dos acontecimentos. Cada tipo de acontecimento remonta uma história própria, e toda história é feita de tensões – não no sentido de antagonismos, mas de agonismos, isto é, de interações diversas entre sujeitos, saberes e dispositivos de poder em meio a aparecimentos e desaparecimentos de diagramas sem centro. Desse modo, como sintetiza Esther Díaz,

Antes de perseguir totalidades, Foucault escolheu deslizar-se por uma trama modificável de elementos transversais, opostos, convergentes, paralelos. Concebeu a realidade como uma filigrana de acontecimentos que se aproximam, bifurcam-se, cortam-se e ignoram-se. Somente pretendeu capturar fragmentos. Esses fragmentos são penetrados e enlaçados por uma preocupação recorrente: saber quem somos. [11]

****

Como Nietzsche, Foucault foi um filósofo sem muitos aliados. Em vida, fora alvo de críticas de intelectuais próximos a ele, como Sartre, Derrida, Baudrillard e Deleuze. Após sua morte, outros pensadores (como Habermas, Charles Taylor, Nancy Fraser e Marshall Sahlins) sustentaram, de modo geral, que o teor estritamente crítico de Foucault se manteve ao largo das limitações próprias de sua filosofia. Habermas, por exemplo, sugere que Foucault retornou aos gregos em sua última fase por não saber lidar com a contradição de suas análises que nada propõem: “Talvez a força dessa contradição tenha envolvido completamente Foucault, atraindo-o novamente para o círculo do discurso filosófico da Modernidade que ele pensava poder explodir” [12].

Essas críticas provêm, em parte, de uma leitura equivocada da noção de poder em Foucault, ao considerarem que o argumento de que “o poder está em toda parte” anula a prática emancipatória. Ora, essa lógica concebe o poder apenas em sua forma soberana, “repressiva”, vinculada às leis e às autoridades (o contrário da trama disciplinar que Foucault salienta nos micropoderes). Esses críticos pensam no poder, sobretudo, como restrição de uma condição originalmente “livre”, ao passo que, para Foucault, tal condição é, ela própria, instaurada pelo poder. Não no sentido de uma superestrutura que em tudo penetra, mas em referência à própria trama das relações sociais, de onde surgem certos papeis e condutas que se definem em nome de uma pretensa liberdade. Logo, são as relações de poder que produzem essa ideia de liberdade como uma natureza dada de antemão, relações que essa mesma ideia ajuda a sustentar – ela não é mero efeito de uma causa totalizante, mas um elemento discursivo que, junto a muitos outros elementos (discursivos e não discursivos), atua de maneira difusa para sustentar a trama das relações de poder que os engendra.

No fundo, porém, o que mais aflige os críticos de Foucault parece ser o fato de que sua filosofia não oferece “alternativas” e exige muito de nós. Afinal, em vez de nos dizer o que devemos pensar e fazer, Foucault nos encoraja a refletir criticamente sobre por que desejamos tanto que alguém nos diga o que pensar e o que fazer, ou por que acreditamos que devemos ter normas e padrões que ditem nossos pensamentos e ações. Com efeito, isso que os críticos de Foucault encaram como uma incapacidade de fornecer alternativas deve ser visto, antes de tudo, como uma recusa em fazê-lo. Pois apontar um norte a ser seguido é exatamente o que minaria o potencial emancipatório de sua filosofia, que consiste em apresentar “ferramentas” em vez de rumos e prescrições. Descobrir o uso dessas ferramentas é a “dura” exigência que Foucault nos impõe – eis como sua obsessão por pensar diferente de si mesmo começa a fazer sentido, e também como a dimensão ética e política da sua obra começa a tomar forma.

****

O principal interesse na vida e no trabalho é tornar-se alguém que você não era no início. Se você soubesse, quando começou um livro, o que você diria no final, você acha que teria coragem de escrevê-lo? O que é verdadeiro para a escrita e para uma relação amorosa é verdadeiro também para a vida. O jogo vale a pena na medida em que não sabemos qual será o fim. [13]

Foucault escrevia para pensar diferente. “Se lançava uma hipótese […], já não estava mais lá quando as pessoas começavam a falar dela. Já não se interessava mais por aquilo, já encontrava outra maneira de pensar” [14]. Ao mesmo tempo, se ele estava sempre em movimento, sem saber o que pensaria no dia seguinte, é porque ele buscava se diferenciar não dos outros, mas antes de si mesmo. A começar pela rejeição pelo nome do pai, Paul, que é também o primeiro nome de Foucault – mas ele preferia ser chamado de Michel, seu segundo nome, escolhido pela mãe. Sua família esperava que ele se tornasse médico, como o pai; em vez disso, seu primeiro trabalho filosófico, História da loucura, denuncia os mecanismos coercitivos da prática médica. Foucault também foi, desde a juventude, repreendido por sua orientação homossexual, além de ter sofrido intervenções médicas por causa de duas tentativas de suicídio. Não é por acaso, portanto, o seu interesse em descrever as condições que tornam possíveis as práticas sociais que coagem os sujeitos, e através das quais chegamos a ser o que somos. Mas Foucault nos ensina que, embora tais práticas nos sujeitem, elas não nos determinam.

Essa coragem de tornar-se diferente para, com isso, tornar-se quem se é (no adágio de Píndaro, enaltecido por Nietzsche) parece-me um traço crucial de Foucault – e também a questão de fundo de seu interesse tardio pela moral antiga, assinalando certa reconciliação de Foucault com sua própria filosofia. Na introdução de O uso dos prazeres, Foucault explica brevemente o percurso de sua obra: “sua articulação foi a de saber em que medida o trabalho de pensar sua própria história pode liberar o pensamento daquilo que ele pensa silenciosamente, e permitir-lhe pensar diferentemente” [15].

Logo, Foucault buscou repensar a história do mundo ocidental para entender a de si mesmo. Se ele prosseguiu reavaliando o passado, era por insistir em encará-lo como novo, como uma redescrição do presente a partir do silêncio de tudo o que permanece impensado. E o fazia não como uma busca por algum sentido profundo, mas, ao contrário, para desfazer as tessituras dos sentidos, para desrealizar o mundo, desatando sua naturalidade em prol de novas configurações, lógicas e modos de vida. Foucault não pretendia, enfim, explicar a existência, mas mostrar como o possível e o impossível, o existente e o inexistente se definem reciprocamente – bem como o que é considerado válido ou aceitável em relação ao que é desviante ou inaceitável –, conformando assim uma realidade “normal” dentre inúmeras outras possíveis.

Ser foucaultiano, portanto, não significa percorrer o mesmo caminho que ele, repetindo suas teorias e conclusões. Significa partir de seu itinerário intelectual e suas ferramentas filosóficas para reinterpretar o que somos, o que não somos e o que podemos ser. Afinal, se Foucault parecia estar sempre um passo à frente de suas próprias ideias, era porque seus textos o empurravam para outros lugares, num processo em que todo ponto de chegada se desdobra em infinitos pontos de partida. O fio condutor desse fluxo não é outro senão a vida – não uma vida abstrata, vivida genericamente por todos, mas a sua própria. Com efeito, ser foucaultiano é também uma experimentação constante, ou seja, é ter coragem de repensar indefinidamente o mundo e a si mesmo mediante as várias linhas que se cruzam e se desprendem deste novelo que é o tempo presente.

Notas

[1] Foucault, M. How an “Experience Book” is Born. In: ____. Remarks on Marx. Nova York: Semiotext(e), 1991, p. 27, trad. minha.

[2] Machado, R. Impressões de Michel Foucault. São Paulo: n-1, 2017, p. 107.

[3] Como “arqueologia da percepção” em História da loucura, “arqueologia do olhar” em Nascimento da clínica e, finalmente, como “arqueologia do saber” em As palavras em as coisas.

[4] Exceto na elaboração, em 1972, da segunda edição de Nascimento da clínica (de 1963), onde Foucault eliminou expressões associadas ao conceito de “estrutura” (termo que aparece várias vezes em História da loucura, seu primeiro livro). No lugar dessa palavra, a noção de “saber” foi introduzida no intuito de homogeneizar a terminologia proposta em A arqueologia do saber.

[5] A ideia de que a modernidade significa o desaparecimento dos valores absolutos e o aparecimento de valores humanos demasiado humanos: substituição da autoridade de Deus pela autoridade do humano considerado como sujeito transcendental; substituição do desejo de eternidade pelos projetos de futuro e de progresso; substituição de uma beatitude celeste por um bem-estar terreno.

[6] Foucault, M. Segurança, território, população: curso dado no Collège de France (1977-1978). São Paulo: Martins Fontes, 2008, p. 158.

[7] “Tudo o que tem algum valor no mundo atual não o tem em si, não o tem por sua natureza – a natureza é sempre sem valor – mas um dia ganhou valor, como um dom, e nós somos os doadores. Fomos nós que criamos o mundo que diz respeito ao homem!”. Nietzsche, F. A gaia ciência. São Paulo: Companhia das Letras, 2012, § 301.

[8] Ver também: Foucault, M. Sobre a história da sexualidade. In: ____. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2018, p. 363-406.

[9] Foucault, M. História da sexualidade 1: A vontade de saber. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2018, p. 102-105, grifos meus.

[10] Após A vontade de saber, publicada em 1976, Foucault ministra muitos cursos e conferências ainda focados nos dispositivos de poder. É apenas a partir da década de 1980 que podemos ver mais claramente o interesse de Foucault pela gênese do sujeito, culminando nos dois últimos volumes de História da Sexualidade, ambos publicados em 1984 (ano de sua morte).

[11] Díaz, E. A filosofia de Michel Foucault. São Paulo: Ed. Unesp, 2012, p. 217.

[12] Habermas, J. Taking Aim at the Heart of the Present. In: Hoy, D. C. (ed.). Foucault: A Critical Reader. Oxford: Blackwell, 1986, p. 108, trad. minha.

[13] Foucault, M. Truth, Power, Self: An Interview with Michel Foucault. In: Martin, L.; Gutman, H.; Hutton, P. (eds.). Technologies of the Self: A Seminar with Michel Foucault. Amherst: University of Massachusetts Press, p. 9, trad. minha.

[14] Machado, R. Impressões de Michel Foucault, op. cit., p. 71.

[15] Foucault, M. História da sexualidade 2: O uso dos prazeres. Rio de Janeiro: Graal, 1998, p. 14.

Sobre o autor

Marcos N. Beccari é professor adjunto da UFPR. Doutor em Educação pela USP.

Formato para citação

Beccari, M. N. O que significa ser foucaultiano/a?. Revista Não Obstante, v. 4, n. 1, pp. 6-17, jan./jun. 2019. <http://www.naoobstante.com/revista>.

.

.

.

.

Tensões do eu: considerações sobre as bestas dentro de nós e sobre a possibilidade de um sentido afirmativo para aquilo que somos

Daniel B. Portugal

.

Henry Fuseli. Fallstaff im Wäschekorb (detalhe), 1792. Fonte: Wikimedia Commons.

Henry Fuseli. Fallstaff im Wäschekorb (detalhe), 1792. Fonte: Wikimedia Commons.

A publicação desta edição da Revista Não Obstante coincide com o lançamento do meu livro As bestas dentro de nós, pela editora Áspide [1]. Trata-se de uma obra que investiga diferentes maneiras de concebermos uma parte problemática, corrompida ou má em nossa interioridade, ou seja, uma besta dentro de nós. Minha empreitada principal, em tal trabalho, é a de traçar uma espécie de mapa histórico ou panorama genealógico do que identifico como as três bestas mais disseminadas em nossa cultura. São elas: o lobo, que representa nossos desejos selvagens; o dragão, que representa as regras sociais interiorizadas; e o cão, que representa disfunções mentais. Nos três casos, o que me interessa é refletir sobre como essas instâncias passaram a fazer parte do nosso mundo e como elas se articulam em certos imaginários. Por exemplo, o lobo está intimamente ligado ao imaginário cristão e às ideias de carne e pecado; o dragão está vinculado ao imaginário psicanalítico e a noções como a de repressão; o cão, por sua vez, está colado ao imaginário psiquiátrico e à noção de doença ou transtorno mental.

Quem quiser saber mais detalhes sobre o livro e sobre tal mapeamento pode escutar o podcast que gravamos sobre o tema [2] – ou, evidentemente, ir direto à obra. Aqui, gostaria de apresentar algumas reflexões desenvolvidas na última parte do livro, intitulada “Bestiologia”. Partindo do mapeamento das bestas, ela coloca em questão não mais uma ou outra besta em particular, mas, de maneira geral, nossa tendência a dar sentido ao que somos recorrendo à ideia de que uma parte má habita em nossa interioridade. Por que tal ideia aparece e reaparece sob diferentes formas em nossa cultura, e por que tantos aderem aos imaginários que as advogam?

Minha tese é a de que as bestas dentro de nós são uma forma refinada daquilo que Sartre entende como “respostas tranquilizadoras” para nossas questões existenciais. Vejamos o que ele propõe no seguinte trecho de O existencialismo é um humanismo:

Se certas pessoas nos criticam pelas nossas obras romanescas nas quais desenvolvemos seres moles, fracos, covardes, e algumas vezes, inclusive, nitidamente ruins, não é unicamente porque esses seres sejam moles, fracos, covardes ou maus: pois se, como Zola, declarássemos que eles já nasceram assim, devido à influência do meio, da sociedade, por causa de um determinismo orgânico ou psicológico, as pessoas se sentiriam sossegadas e diriam: pois é, somos assim mesmo, e não há nada que se possa fazer. Mas o existencialista, quando descreve um covarde, declara que este covarde é responsável por sua covardia. Ele não é assim por ter um coração, um pulmão ou um cérebro covarde, ele não é assim a partir de uma organização fisiológica […]. [3]

Sartre acredita que os escritores existencialistas recebem críticas por não apresentarem, em seus romances, respostas tranquilizadoras como as de Zola, que remeteriam nossos conflitos, fracassos, desvios e angústias a uma causa definida. E talvez ele não esteja errado, uma vez que, com efeito, são as respostas tranquilizadoras que se disseminam mais facilmente no senso comum. Diversas explicações para nossas maneiras de agir que costumamos escutar no dia a dia podem ser classificadas assim. Por exemplo: não nos aceitamos como somos porque a sociedade introjetou em nós ideais inatingíveis de sucesso. Ou: traímos nossos parceiros e depois nos arrependemos porque nossos genes nos programaram para sermos poligâmicos. E, se há uma causa definida para nossos problemas, seja a “sociedade” ou os “genes”, a resposta tranquilizadora sempre pode avançar um pouco mais e apresentar também um caminho para a eliminação dessa causa. Seria preciso, por exemplo, nos libertarmos das amarras sociais, ou realizar uma intervenção bioquímica para alterar nosso comportamento. As causas em relação às quais “não há nada que se possa fazer”, como coloca Sartre, seriam o patamar mínimo das respostas tranquilizadoras.

Os imaginários bestializadores, como adiantei, oferecem essencialmente respostas tranquilizadoras para problemas existenciais: eles indicam uma causa (a besta) que, dentro de nós, não seria parte do que “realmente” somos. Podemos então imaginar que habita em nós, ao mesmo tempo: uma besta que causa nossos conflitos, fracassos, desvios e angústias e um “verdadeiro eu” que é corrompido pela besta, embora sobreviva em potência. Em suma, com a bestialização, é possível preservar tanto o sossego de uma espécie de determinismo ou, ao menos, de uma causa metafísica, psicológica ou orgânica para nossos problemas, quanto a liberdade de sermos “bons” – pois, se não o somos na prática, não seria por nossa responsabilidade, mas por “culpa” da besta.

Este tipo de análise, como se pode perceber, investiga as forças psicológicas que se expressam na adesão a um outro imaginário que nos permite dar sentido ao que somos. A questão da verdade é substituída aqui pela da “função existencial” que uma teoria ou outra desempenha. Com efeito, a premissa filosófica da qual parto é a de que não é possível realizar uma descrição objetiva do que somos enquanto sujeitos. A noção de que poderíamos explicar biologicamente ou “socialmente” (o que quer que isso signifique) o que experimentamos interiormente é apenas mais uma resposta tranquilizadora do tipo apresentado. Uma maneira de negar a inevitável confusão e tensão do eu.

Observamos, enfim, que os imaginários bestializadores oferecem respostas tranquilizadores para nossos conflitos, fracassos, desvios e angústias. Assim, eles estimulam maneiras essencialmente negativas de darmos sentido ao que somos: a âncora do sentido é uma insatisfação com a vida, para a qual se busca uma causa imaginária. Destacando que o adjetivo “imaginária” não pretende indicar aqui que se trata de uma causa “falsa”. Como apontei acima, a análise que busco fazer utilizando a noção de “imaginário” abandona a possibilidade de se definir a verdade ou falsidade de alguma explicação para o que somos – toda teoria que pretende explicar nosso estado interior é já uma maneira de lidar com as forças que atuam em nós, é uma expressão de certa disputa de forças e pode no máximo nos permitir um vislumbre da função que ela desempenha em tal disputa.

Uma vez que observamos que os imaginários bestializadores apontam para uma forma negativa de lidar com as forças que atuam em nós, será interessante oferecer agora um contraponto a tais imaginários, o que farei com base em uma leitura da filosofia de Nietzsche. De fato, os alicerces da postura teórica que vim defendendo até aqui já são essencialmente nietzschianos, mas, agora, nos concentraremos em um ponto específico de sua filosofia. Nietzsche nos indica que uma resposta afirmativa ou corajosa para as questões existenciais precisa partir justamente da tensão e confusão do eu. Zaratustra, o protagonista de uma de suas principais obras, diz claramente: “[…] esse eu, e a contradição e confusão do eu, é ainda quem mais honestamente fala do seu ser, esse eu criador, querente, valorador, que é a medida e o valor das coisas” [4].

O “eu” envolve tensões, conflitos, contradições, ou, mais precisamente: é a partir das tensões, conflitos, contradições daquilo que somos que chegamos a imaginar, de maneira criativa, um eu coerente e a dar valor às coisas. A resposta existencial corajosa afirma essas tensões do eu, e, por isso, como coloca Nietzsche, valoriza o “inimigo interior”. O “outro” em nós não figura mais como o inimigo mau (uma besta), mas como o adversário frente ao qual podemos nos constituir como um eu ativo, criador, valorador. A ideia de base é a de que somente na disputa podemos nos assenhorar daquilo que somos e superarmos a nós mesmos. Esse eu criador e superador de si mesmo, olhando em retrospectiva para o que foi, tampouco tentará encontrar um “outro” que explique as partes de seu passado que ele agora rejeita. Ele não tenta remeter o já querido a uma vontade “outra”, mas, compreendendo que todo o passado o constitui enquanto sujeito presente, revalora tal passado como parte de si mesmo. Daí o desafio nieztschiano de uma nova forma de “redenção da vontade” que, longe de opor um “eu convertido” a um antigo “eu mau”, envolve “transformar todo o foi em assim eu o quis” [5].

O ponto central, como já notei, é compreendermos os usos ou a “função existencial” a que servem as explicações negativas e as afirmativas, ou as tranquilizadoras e as corajosas, para aquilo que somos. As negativas ou tranquilizadoras buscam justificar vivências experimentadas como ruins a partir de construções moralizadas, como a ideia bestializadora de um outro mau em nós que causa nossos sofrimentos, fracassos e angústias. Nessa perspectiva, se há uma forma de ação sobre a besta, ela é sempre indireta e pautada em um caminho moral, idealizado. Para as respostas afirmativas ou corajosas, ao contrário, os problemas experimentados já estão justificados como parte de uma vida potencializada, pois tal potência existencial só pode existir em meio aos conflitos e, portanto, junto com experiências que não são agradáveis e tampouco se inserem facilmente em uma narrativa moral. Se, nesse caminho, chegarmos a vislumbrar algum tipo de besta dentro de nós, será do ponto de vista de alguém que as persegue na floresta – a busca é por algo em nós sobre o qual possamos atuar, que possamos conformar, moldar –, e nunca do ponto de vista da vítima cujo último recurso é imaginar uma superioridade moral sobre um inimigo mau que a teria violentado.

Encerramos, então, essa análise esquemática das “funções existenciais” dos imaginários bestializadores. Com ela, foi possível compreender por que esses imaginários se disseminam tão facilmente no senso comum: eles oferecem uma resposta tranquilizadora para problemas existenciais, identificam causas imaginárias que justificam nossos conflitos, fracassos e angústias. Por fim, vislumbramos também possibilidades desbestializadoras, afirmativas, de darmos sentido ao que somos. Uma análise mais detalhada dessas questões encontra-se no último capítulo do meu livro As bestas dentro de nós, já citado. Para encerrar este texto, gostaria apenas de destacar que as categorias analíticas aqui utilizadas, como a de “respostas negadoras” ou “tranquilizadoras”, e também a noção de “bestialização”, não devem ganhar um sentido moral. Se critico a função de “apontar o dedo” que tais imaginários desempenham, seria um contrassenso realizar tal crítica fazendo o mesmo. Embora isso seja bastante comum nas críticas a uma bestialização específica – sendo o objetivo de tais ataques substituir uma besta por outra –, o único caminho para uma suspeita consistente de todas as formas de bestialização é o abandono da busca por instâncias dentro ou fora de nós a serem “culpadas” por aquilo que não gostaríamos de ser.

Notas

[1] Portugal, D. B. As bestas dentro de nós. Rio de janeiro: Áspide, 2019.

[2] Em: <www.naoobstante.com/podcast>.

[3] Sartre, J.-P. O existencialismo é um humanismo. Trad. João B. Kreuch. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 2014, p. 32.

[4] Nietzsche, F. Assim falou Zaratustra, I, Dos trasmundanos. Edição consultada: trad. P. C. de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.

[5] Ibidem, II, Da redenção.

Sobre o autor

Daniel B. Portugal é professor da ESDI/UERJ. Doutor em Comunicação e Cultura pela UFRJ.

Formato para citação

PORTUGAL, D. B. Tensões do eu: considerações sobre as bestas dentro de nós e sobre a possibilidade de um sentido afirmativo para aquilo que somos. Revista Não Obstante, v. 4, n. 1, pp. 18-24, jan./jun. 2019. <http://www.naoobstante.com/revista>.

.

.

.

.

O clichê de Deleuze

Marcos N. Beccari

.

Helene Bamberger. Gilles Deleuze (detalhe), 1987. Fonte: Wikimedia Commons.

Helene Bamberger. Gilles Deleuze (detalhe), 1987. Fonte: Wikimedia Commons.

É um erro acreditar que o pintor esteja diante de uma superfície em branco. A crença figurativa decorre desse erro. Com efeito, se o pintor estivesse diante de uma superfície em branco, poderia reproduzir nela um objeto exterior que funcionaria como modelo. Mas não é isso o que acontece. O pintor tem várias coisas na cabeça, ao seu redor ou no ateliê. Ora, tudo o que ele tem na cabeça ou ao seu redor já está na tela, mais ou menos virtualmente, mais ou menos atualmente, antes que ele comece o trabalho. Tudo isso está presente na tela, sob a forma de imagens, atuais ou virtuais. De tal forma que o pintor não tem de preencher uma superfície em branco, mas sim esvaziá-la, desobstruí-la, limpá-la. Portanto, ele não pinta para reproduzir na tela um objeto que funciona como modelo; ele pinta sobre imagens que já estão lá, para produzir uma tela cujo funcionamento subverta as relações do modelo com a cópia. Em suma, o que é preciso definir são todos esses “dados” que estão na tela antes que o trabalho do pintor comece. E, entre esses dados, quais são um obstáculo, quais são uma ajuda ou mesmo os efeitos de um trabalho preparatório. [1]

Nessa passagem, extraída de seu estudo sobre a pintura de Francis Bacon, Deleuze salienta a tomada de consciência dos “clichês”, conceito que reaparece em sua defesa ao cinema neorrealista – cuja marca principal seria, para Deleuze, o anti-clichê [2]. De modo geral, o clichê pode ser descrito como uma correlação semântica prefixada, estável e previsível. Não se pode falar de amor, por exemplo, sem que se lance mão de uma série de concepções e narrativas prontas sobre o amor, inclusive a ideia de que não há propriamente como defini-lo. Como ironiza Flusser em texto de 1975, “Nós choramos como o Blues, vemos as cores como a Kodak, e amamos como Hollywood” [3].

Quem está familiarizado com a obra de Deleuze sabe que sua aversão aos estereótipos, aos lugares-comuns, decorre de uma busca constante de ir além dos clichês do pensamento. É sob esse prisma que, em Lógica do Sentido, por exemplo, Deleuze desenvolve a tese de que a linguagem se instaura não a partir de identidades fixas, mas de paradoxos, sendo o sentido um “efeito” do contrassenso. De maneira similar, em Diferença e repetição o objetivo de Deleuze é “libertar” a diferença não da repetição (que lhe é constitutiva), mas dos princípios da representação, da semelhança, do mesmo.

O trecho que abre este ensaio, todavia, aborda o clichê de maneira um tanto controversa. Parte-se da premissa (certeira) de que, na pintura, nunca começamos “do zero”; ou, para colocar a questão em termos mais amplos, o uso de qualquer linguagem pressupõe algum entendimento operativo, como aquele dos clichês. Mas Deleuze argumenta que, uma vez reconhecido este fato, a tarefa principal é a de “limpar” a tela, distinguindo o que há ali para ser eliminado (os clichês) e o que poderia ajudar em um “trabalho preparatório”. Ora, como fazer tal distinção? E essa atitude já não estaria repleta de clichês? Tratá-los como inimigos, afinal, não implica um gesto demasiado conhecido, fazendo o clichê renascer das cinzas?

Seria possível (e previsível), em resposta a tal proposta, dissertar longamente sobre o papel dos clichês na legibilidade das coisas, mostrando como a pintura e o cinema, em vez de removê-los, sequer seriam praticáveis sem eles. Neste ensaio, porém, atenho-me à filosofia deleuziana – e o faço não como um especialista, mas reconhecendo que já fui atraído por seu pensamento. Segundo Roberto Machado [4], Deleuze é marcado por uma inadequação mal resolvida: de um lado, todo o seu pensamento é pautado por polos antagônicos (diferença e representação, devir e ser etc.); de outro, sua filosofia pretende superar os dualismos que ela própria estabelece. Minha hipótese é mais simples: a dificuldade de ultrapassar os clichês é o clichê constitutivo de sua filosofia.

****

Deleuze é um filósofo instigante, sugestivo. Muita gente, cada vez mais, se apropria de seus conceitos para pensar. Mas, apesar da importância que eles tiveram para mim e para muitos outros, seu pensamento era difícil, enigmático. Estávamos encantados com suas aulas, mas não éramos capazes de entender bem o modo como ele pensava e o que pretendia pensar. [5]

O pensamento de Deleuze opera em grande medida de acordo com suas próprias normas e conceitos. Ao mesmo tempo, porém, opera deslocando seus próprios termos em proveito das relações entre eles, conforme Deleuze e Parnet certa vez assinalaram: “As relações são exteriores a seus termos” [6]. De modo geral, portanto, o pensamento deleuziano pretende ser radicalmente horizontal. Não no sentido de um horizonte de uniformidade (todos os termos se equivalendo), mas como rede infinita de alusão e diferenciação, em detrimento de qualquer tipo de ordem, unidade, identidade.

Esse tipo de horizontalidade se expressa em conceitos como “devir” e “linhas de fuga”, que insinuam um ao outro sem, contudo, se equivalerem. Enquanto a linha de fuga é o horizonte aberto da diferenciação, passando ao largo de todo imobilismo, o devir é o fluxo de torna-se outro, de se desterritorializar em relação a si mesmo. Se tais definições, no entanto, importam menos que as relações “exteriores a seus termos”, é porque o pensamento de Deleuze está sempre em movimento, sempre composto de diferentes elementos a depender de cada situação. Noutros termos, “A filosofia de Deleuze é […] um sistema de relações entre elementos heterogêneos” [7].

Uma filosofia vertical, em contrapartida, pauta-se na separação fixa entre a verdade do conceito e a realidade à qual ela se refere. Para Platão, por exemplo, o Belo não reside em qualquer manifestação bela, pois a realidade aparente é separada e distinta do mundo das Ideias. A verticalidade se dá como critério de distinção: enquanto algumas coisas são “superiores” por manterem com o Belo, considerado como modelo, uma relação de semelhança, outras são “inferiores” por não se identificarem com essa Ideia. Assim, a realidade é uma espécie de espelho vertical, cabendo ao pensamento a tarefa de desvelar e distinguir o grau de identidade entre as coisas.

Deleuze recusa tais espelhamentos e identidades. Para ele, o mundo aparente é o único que existe e, nesse mundo, há somente diferenças. A diferença, noção capital em sua obra, não é simplesmente o diverso, mas o que faz com que o diverso seja diverso. Ou seja, não é um atributo ou uma propriedade, algo que “caracteriza” todas as coisas e situações; ao contrário, a diferença é o que torna singular e única cada coisa/situação. Logo, em vez de pensar que a multiplicidade tenha uma só “voz”, Deleuze propõe que todas as coisas se “dizem” pela diferença, isto é, em sua singularidade. Esse mesmo princípio horizontal insinua-se no modo singular pelo qual Deleuze apropriava-se de outros léxicos filosóficos, abrindo caminho para uma história outra da filosofia, mais criativa (e um tanto dramática) do que canônica: ele criava conceitos nos quais seus mestres, Nietzsche e Spinoza, sobretudo, mas também interlocutores como Leibniz, Hume ou mesmo Kant necessariamente não se reconheceriam [8].

Outra premissa horizontal encontra-se no que Deleuze e Guattari chamaram de rizoma, como noção relacional entre coisas. “Entre as coisas não designa uma correlação localizável que vai de uma para outra e reciprocamente, mas […] um movimento transversal que as carrega uma e outra” [9]. Tal como as múltiplas raízes de uma planta, em que há vários caminhos diferentes para se chegar a algum lugar, o rizoma designa as conexões de um sistema aberto, em oposição a uma estrutura delimitada. Enquanto modo de conhecimento, o rizoma implica, na contramão de um nexo linear e hierárquico, pensar a partir do “entremeio” para que se abram múltiplas possibilidades de conexões, cortes, aproximações etc. De maneira similar, ao responderem o que é a filosofia, Deleuze e Guattari destacam o fazer criativo que atravessa a arte, a ciência e a filosofia, desfazendo a hierarquização dos saberes e a primazia filosófica sobre o pensamento.

O horizontal também emerge na leitura que Deleuze faz de Lewis Carroll em Lógica do sentido: ao indagar constantemente “em que sentido, em que sentido?”, Alice pressente que há sempre vários sentidos ao mesmo tempo. Não obstante, todas as inversões de sentido que a enredam têm uma mesma consequência: a contestação da identidade de Alice, a perda do nome próprio. A passagem dessa não identidade para a noção de um sujeito descentrado, no entanto, ocorre somente a partir da colaboração com Guattari (especialmente em Mil platôs), onde o pensamento deleuziano adquire uma feição aguerrida – a ponto de, por exemplo, romper os laços com Foucault [10].

Até então, Deleuze era um filósofo da aliança, no sentido de identificar aliados próximos e, no lugar de inimigos, intercessores mais distantes. Com Guattari, porém, Deleuze estabelece uma oposição frontal a Freud e à psicanálise. O objetivo era o de desestabilizar, ou mesmo fazer implodir em mil intensidades, aquilo que não poderia mais se chamar sujeito, mas “corpos sem órgãos”, no sentido de corpos não subjetivados, desterritorializados e em processo contínuo de (de)formação. Trata-se, enfim, de uma abordagem mais austera e engajada, que se desarticula da horizontalidade em nome de uma esquizoanálise, isto é, um modo de romper com as “amarras” do eu.

Curiosamente, no ano seguinte à morte de Foucault, e a despeito da divergência que os separou por definitivo, Deleuze escreveu um livro sobre ele, numa tentativa de integrá-lo à sua filosofia. O que vemos ali, portanto, é um Foucault pintado à moda de Deleuze, que sempre dependeu da torção de outros pensamentos para afirmar o seu próprio. Foucault, ao contrário, desde o início absteve-se de aliados. E a obsessão foucaultiana era o exato oposto da deleuziana: a de nunca pensar do mesmo modo que antes. Talvez por isso Foucault não desconfiasse que ele próprio se tornaria mais um personagem do “teatro filosófico” da filosofia de Deleuze [11].

****

O teatro deleuziano pode ser descrito também como ópera ou série televisiva: o elenco é vasto e diversificado, cada cena remetendo a outras cenas e episódios, mas o argumento de fundo mantém-se unívoco (para não dizer redundante). É a história do ato libertador da diferença (associado a uma força criativa, a uma percepção extremamente aguçada) contra a ordem tirânica da identidade, que se impõe de maneira vertical e reativa. Cada personagem apresenta um ponto de vista próprio em torno desse eixo, mas o que predomina é a voz do “diretor”, que na maior parte do tempo sobrepõe-se à dos “atores”. Em decorrência disso, os antagonismos são deslocados a todo momento, num movimento por meio do qual, entretanto, a lógica dual permanece operante.

Por exemplo, a princípio Deleuze não estabelece oposição entre real e virtual: o real é o virtual realizado, e o virtual é o real em curso de realizar-se [12]. Mas ao longo de sua obra tal correlação aparece de duas maneiras distintas. Primeiro naquilo que o filósofo denomina “empirismo transcendental” – depreendido de suas leituras de Kant, Hume e Bergson –, onde o virtual é o campo da proto-realidade, dos elementos impessoais que são posteriormente sintetizados numa experiência da realidade. Noutros momentos, porém, é o real que assume o caráter transcendente de “acontecimento puro”, essencialmente múltiplo e universalmente singular, consoante uma perpétua diferenciação entre o virtual e o atual que definiria o plano de imanência enquanto tal.

Em Lógica do sentido, mais pontualmente, Deleuze descreve duas ontologias opostas como sendo complementares: a gênese formal, segundo a qual as entidades materiais são produtos do puro fluxo do devir, e a gênese real, segundo a qual o fluxo do devir emerge a partir da interação dos corpos materiais. A relação retroativa entre ambas pode ser ilustrada pelo surgimento, enaltecido em A imagem-tempo, do neorrealismo italiano: ele foi o resultado de determinadas circunstâncias reais, como o trauma da Segunda Guerra, mas não se reduz a isso, pois também produziu um novo olhar sobre essa mesma conjuntura. Ou seja, o acontecimento real não se distingue da novidade em devir, que excede e reconfigura as condições que o possibilitam.

Em todo caso, a manobra deleuziana consiste em demarcar um dualismo para, num segundo momento, evidenciá-lo como uma espécie de ilusão de ótica, como um modo simplista de perceber o processo de auto-diferenciação do real. O que de fato isso implica, no entanto, é dar prioridade a um dos termos: a diferença sobre a representação, o contrassenso sobre o sentido, o virtual sobre o real, o devir sobre o ser. Essa manobra se evidencia em Nietzsche e a filosofia, especialmente quando Deleuze interpreta o eterno retorno como doutrina ética e seletiva: “A lição do eterno retorno é a de que não há retorno do negativo. O eterno retorno significa que o ser é seleção. Só retorna o que afirma e o que é afirmado” [13]. Aqui, a ambição de Deleuze é a de associar o eterno retorno a uma diferença originária, privilegiando assim o retorno de forças afirmativas e eliminando as reativas [14]. Mas, ao fazer isso, como salienta Clément Rosset, Deleuze recusa o principal aspecto que Nietzsche atribui ao eterno retorno: o de fazer “voltar indistintamente todas as coisas, as piores como as melhores” [15]. Noutros termos, ao passo que Deleuze pensa em termos de afirmação seletiva, em Nietzsche a afirmação é incondicional, isto é, sem depender de qualquer critério de distinção ou seleção.

O princípio de priorizar uma coisa sobre a outra é também crucial na concepção deleuziana de filosofia. Como vimos, Deleuze não atribui à filosofia qualquer privilégio sobre o pensamento, remetendo-o em igual medida a artistas, cientistas, cineastas etc. Mas a questão fundamental do pensamento é a criação: pensar é fazer o novo, é tornar novamente possível o pensamento. É por meio dessa definição que Deleuze distingue os planos fundamentais do pensamento: os cientistas criam funções autorreferenciais, os artistas geram blocos de afetos e sensações, os cineastas inventam blocos de duração e movimento. Já o filósofo cria conceitos. Em Deleuze, essa criação de conceitos se dá a partir de apropriações de conceitos de outrem (o filósofo como um “ladrão de ideias”), além de torções e intercessões com saberes não-filosóficos. A criação deleuziana, portanto, distingue-se dos demais atos criativos à medida que os “renova”, valendo-se da possibilidade de selecionar o que lhe interessa para gerar o novo.

É nesse sentido que, em Diferença e Repetição, Deleuze estabelece que “a repetição do eterno retorno consiste em pensar o mesmo a partir do diferente” [16], posto que o “eterno retorno é, ao mesmo tempo, produção da repetição a partir da diferença e seleção da diferença a partir da repetição” [17]. Eis a condição que Deleuze impõe para salvaguardar o novo: a possibilidade de selecionar o que retorna e o que não retorna na produção da diferença. Contra o clichê do “mais do mesmo”, seu pensamento arroga-se criativo ao fazer da diferença uma renovação seletiva da repetição.

****

Não há dúvida de que Deleuze foi um dos filósofos mais autoconscientemente criativos de seu tempo. Pode-se questionar, no entanto, se sua bem-intencionada busca por uma horizontalidade radical não poderia abrigar algum tipo peculiar de pureza. Pois parece haver em seus escritos, abertamente e sem reservas, uma motivação engajada na defesa de um fundamento absoluto, a diferença, por mais que esta implique a recusa de todo fundamento. Foi nesse sentido que eu afirmei, no início, que a dificuldade de Deleuze em ultrapassar os clichês é o clichê constitutivo de sua filosofia: por trás de seus rizomas sincréticos e heterogêneos resta um valor puro e intransigente.

Significa, por exemplo, que sua relutância em não ser dualista é o que lhe torna dualista. E o que torna sua retórica tão atraente é a suposta superação dos dualismos que ele próprio estabelece. Claro que, no entanto, Deleuze nunca expressou tal ambição. Na verdade, ele parece menos preocupado em “convencer” seus leitores do que em lhes dizer algo novo, algo diferente de tudo o que já foi dito. Mas, para tanto, ele precisa demonstrar que sabe algo do que já fora dito, e nisso os dualismos lhe são fundamentais, como a distinção entre pensadores nômades (como ele) e sedentários. A partir de coordenadas como essas, Deleuze tece argumentos elaborados que o fazem parecer heterodoxo e subversivo, ao mesmo tempo em que se esforça para que suas ideias não soem como regras a serem seguidas. Por isso a insistência em não “redizer” literalmente outros filósofos; em vez disso, Deleuze “esclarece” algo que eles não disseram e que, no entanto, estaria latente no que disseram. Assim, ao revelar (e desfigurar) o pensamento alheio, Deleuze serve-se de uma retórica anti-clichê: a novidade não reside em sua própria filosofia, mas no modo como sua filosofia ilumina todas as outras.

Ocorre que essa novidade, ao pronunciar-se como tal, incorpora o clichê contra o qual se insurge, principalmente ao insistir nos esquemas dualistas. A própria noção de clichê é, para Deleuze, uma imagem moral que aprisiona o pensamento e imobiliza a vida. Desconstruir os clichês indicaria, portanto, um caminho de libertação contra toda espécie de ordem pré-estabelecida. Percebe-se facilmente que a diferença deleuziana acarreta uma suspeita e uma desqualificação de tudo o que a contraria. Ora, em que medida esse empreendimento é compatível consigo mesmo? Ao não aceitar o diferente, a diferença não se torna também uma imagem moral, portanto um clichê?

Por isso, aliás, notamos uma contradição que nos parece ser mais uma semelhança entre a moral e o clichê: o fato de que, nesta lógica, é tão impossível a experiência do real sem o clichê quanto sem a moral na definição que dela faz Nietzsche, como um esquema de controle e interiorização dos instintos. A contradição está no fato de que os dois, moral e clichê, se voltam absolutamente contra a vida: que aquilo que parece nascer de uma força que constitui a vida, precisa ser quebrado para que esta possa se afirmar. [18]

Nesse trecho, Rodrigo Guéron sintetiza a repulsa deleuziana contra o clichê, mas a associa equivocadamente à afirmação nietzscheana da vida. Como já dito anteriormente, em Nietzsche a afirmação é incondicional, isto é, alheia a quaisquer condições (como a crítica da moral ou a dos clichês). Para Deleuze, contudo, Nietzsche pretendia “denunciar a baixeza do pensamento sob todas as suas formas” [19], algo que contradiz precisamente uma frase de A gaia ciência: “Não quero acusar, não quero nem mesmo acusar os acusadores” [20]. Nietzsche sabia, afinal, que todo axioma idealista precisa denunciar para manter-se coerente.

Deleuze, em suma, depende de vários alvos, como o clichê, para que sua filosofia possa ser afirmada como nova, profícua e diferente de todas as outras. É desse modo que ele permanece dualista e, por conseguinte, clichê. Não que isso seja um problema; pelo contrário, talvez seja apenas por meio de clichês que um pensamento adquire uma lógica própria, comunicável e coerente. Admiti-lo, no entanto, é tornar suspeita a promessa de um pensamento radicalmente novo e diferente. Minha questão, então, pode ser assim resumida: se a diferença é tudo o que há, por que Deleuze se ocupou em defendê-la? Talvez ele respondesse dizendo que não estava a defendendo, mas justamente a exercendo por meio de seu estilo filosófico. Mas, se toda repetição produz diferença, toda diferença não deixa de ser também uma repetição.

Notas

[1] Deleuze, G. Francis Bacon: lógica da sensação. Rio de Janeiro: Zahar, 2007, p. 91.

[2] Cf. Machado, R. Deleuze e a crise do cinema clássico. In: Pessoa, F.; Barbosa, R. (orgs.). Do abismo às montanhas. Rio de Janeiro: Suzy Muniz, 2010, p. 200-209.

[3] Flusser, V. A arte: o belo e o agradável. In: Iannini, G.; Gargcia, D.; Freitas, R. (orgs.). Artefilosofia: Antologia de textos estéticos. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2015, p. 45.

[4] Machado, R. Impressões de Michel Foucault. São Paulo: n-1, 2017, p. 169.

[5] Ibidem, p. 62.

[6] Deleuze, G.; Parnet, C. Diálogos. São Paulo: Escuta, 1998, p. 69.

[7] Machado, R. Deleuze, a arte e a filosofia. Rio de Janeiro: Zahar, 2009, p. 18.

[8] De Spinoza, por exemplo, Deleuze redefine a noção de “expressão” não apenas como um modo particular de afetar e ser afetado, mas antes como um modo de ser pautado na auto-diferenciação. De Leibniz, por sua vez, Deleuze chega a reverter o conceito de “dobra” para a ideia de que os diferentes pontos de vista (ou mônadas) pertencem a um único mundo (e não indicam outros). Cf. respectivamente: Deleuze, G. Espinosa e o problema da expressão. São Paulo: Ed. 34, 2017; Deleuze, G. A dobra: Leibniz e o barroco. Campinas: Papirus, 1991.

[9] Deleuze, G.; Guattari, F. Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia – vol. 1. São Paulo: Ed. 34, 1995, p. 36.

[10] No domínio conceitual, grosso modo, tal ruptura pode ser assim descrita: em Foucault, os dispositivos de poder abrangem e fabricam os impulsos de resistência/liberdade, enquanto em Deleuze e Guattari é o desejo a força de fundo que abrange/produz o seu oposto, a “repressão”. Nesse período (fim dos anos 1970), Foucault já trabalhava em sua hipótese de que o sujeito desejante surge historicamente em oposição a uma estética da existência preponderante nos dois primeiros séculos de nossa era. Por sua vez, Deleuze e Guattati reivindicavam, desde O anti-Édipo, uma concepção positiva do desejo, isto é, enquanto produção pré-subjetiva de intensidades, em vez de mero efeito da repressão social.

[11] Cf. Foucault, M. “Theatrum philosophicum”. In: ____. Ditos e Escritos II: Arqueologia das Ciências e História dos Sistemas de Pensamento. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005, p. 230-254.

[12] Por isso que Deleuze prefere adotar, na maior parte de seus escritos, o par atual-virtual em vez de real-virtual. Cf. Alliez, E. Deleuze filosofia virtual. São Paulo: Ed. 34, 1996.

[13] Deleuze, G. Nietzsche e a Filosofia. Rio de Janeiro: Ed. Rio, 1976, p. 217.

[14] “O ensinamento especulativo de Nietzsche é o seguinte: o devir, o múltiplo, o acaso, não contém nenhuma negação; a diferença é a afirmação pura; retornar é o ser da diferença excluindo todo o negativo” (ibidem).

[15] Rosset, C. Alegria: a força maior. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2000, p. 88.

[16] Deleuze, G. Diferença e Repetição. Rio de Janeiro, Graal, 1988, p. 83.

[17] Ibidem, p. 85, grifo meu.

[18] Guéron, R. Da imagem ao clichê, do clichê à imagem: Deleuze, cinema e pensamento. Rio de Janeiro: Nau, 2011, p. 138.

[19] Deleuze, Nietzsche e a Filosofia, op. cit., p. 87.

[20] Nietzsche, F. A gaia ciência. São Paulo: Companhia das Letras, 2001, §276.

Sobre o autor

Marcos N. Beccari é professor adjunto da UFPR. Doutor em Educação pela USP.

Formato para citação

Beccari, M. N. O clichê de Deleuze. Revista Não Obstante, v. 4, n. 1, pp. 25-36, jan./jun. 2019. <http://www.naoobstante.com/revista>.

.

.

.

.

Sobre Arquimedes, Dédalo, Prometeu e Gaia: cinco trechos de obras clássicas relevantes para a leitura de Bruno Latour

Daniel B. Portugal (apresentação e seleção dos trechos)

.

R. Paulussen. Archimedes Siracus (detalhe), 287-212 a.C. Fonte: Wikimedia Commons.

R. Paulussen. Archimedes Siracus (detalhe), 287-212 a.C. Fonte: Wikimedia Commons.

.

Apresentação

Bruno Latour se serve com frequência de alguns personagens greco-romanos para ilustrar e desenvolver suas ideias. Ao ler este pensador colocando ênfase em suas reflexões sobre a relação entre design e ciência, quatro personagens se destacam: Arquimedes, Dédalo, Prometeu e Gaia. Em alguns casos – por exemplo, em sua referência a Arquimedes –, Latour cita uma fonte específica (no caso, a biografia de Marcelo escrita por Plutarco), mas, outras vezes, ele apenas se aproveita dessas narrativas que fazem parte do que poderíamos chamar de “acervo cultural do Ocidente”, sem indicar uma fonte precisa. Assim, fui buscar em fontes clássicas algumas das narrativas relevantes para uma compreensão mais aprofundada do que Latour está propondo ao fazer referência a esses personagens. Reproduzo abaixo cinco trechos relevantes. O primeiro, sobre Arquimedes, foi retirado das Vidas Paralelas de Plutarco. O segundo e o terceiro, sobre Dédalo, foram extraídos da Biblioteca de Apolodoro e das Metamorfoses de Ovídio, respectivamente. O quarto, sobre Prometeu, é parte do Prometeu acorrentado, de Ésquilo. E o quinto, sobre Gaia, foi tirado da Teogonia de Hesíodo.

Arquimedes nas Vidas paralelas de Plutarco [1]

[Marcelo, com todo seu exército, começou] então a se aproximar [de Siracusa] e a assaltar a cidade de todos os lados, tanto por terra como por mar. […] com sessenta galeras de cinco remos por banco, bem armadas e cheias de toda sorte de apetrechos e armas de arremesso assaltava do lado do mar […], mandando levantar sobre uma ligação de oito galeras unidas juntas, uma poderosa máquina e engenho de bateria para romper a muralha, confiando na grande multidão de seus engenhos de bateria e de toda outra provisão necessária para a guerra e também em sua reputação.

Mas Arquimedes não se preocupava com tudo isto, que também nada era junto dos engenhos que havia inventado. Não que fizesse de outra forma caso nem conta, como fazem também os mestres de obras para mostrar seu espírito, pois eram na maioria cálculos de geometria que havia feito distraindo-se como passatempo, às instâncias do rei Hierão, o qual lhe havia solicitado para deixar um pouco de lado a geometria de especulação e trato intelectivo à ação das corporais e sensíveis e fazer que a razão demonstrativa fosse um pouco mais evidente e de mais fácil compreensão à plebe, entrelaçando-a pela experiência material à utilidade do uso. Pois esta arte de inventar e levantar instrumento e engenhos, que se chama a mecânica, tão amada e acatada por toda sorte de gente, foi primeiramente levada à frente por Arquitas e por Eudóxio […]. Um e outro a reduziram à manufatura de alguns instrumentos que se chamam mesográficos […]. Mas, depois, estando Platão enfurecido com eles, porque agora corrompiam-se e desgastavam em sua dignidade e o que havia de excelente na geometria, fazendo descer do terreno especulativo às demonstrações sensíveis e materiais e usando-as materialmente, onde é preciso empregar muito vilmente e muita baixeza na obra manual; depois desse tempo, a mecânica ou arte dos engenheiros, separou-se da geometria, ficando desprezada pelos filósofos, e tornou-se uma das artes militares.

Mas Arquimedes, tendo um dia proposto ao rei Hierão, do qual era parente e amigo familiar, que era possível lidar com tanta e tão pouco de força que quisessem, tal peso e tal fardo que lhes apresentasse, tendo se vangloriado, pelo que dizem, sobre a confiança na força das razões, das quais provava o conceito segundo o qual se houvesse outra terra, poderia remover esta aqui, passando-a para a outra, o rei Hierão maravilhou-se, pedindo-lhe para demonstrar este teorema e fazê-lo ver alguma experiência mostrando-lhe algum corpo sólido ou fardo pesado removido por uma débil força. Escolheu então um barco de não pequenas dimensões, o qual para trazer à terra fora da água, precisava muitos homens e ainda era necessário fazerem bastante força, mandou pôr dentro muitas pessoas, além da carga habitual e sozinho de longe, estando sentado à vontade, sem esforço algum, puxando facilmente com a mão a ponta de uma máquina de rodas e polias, fê-lo aproximar-se de si, deslizando tão docemente e tão uniformemente como se flutuasse e corresse sobre o mar. O rei encantou-se e tomou conhecimento desta prova, da grande força de sua arte, pedindo-lhe para lhe fazer alguma quantidade de engenhos semelhantes, que servissem tanto para assaltar como para defender, de todos os jeitos de cercos e de assaltos, o que Arquimedes atendeu. Entretanto, o rei Hierão não se serviu deles nunca, porque passou a maior parte de seu tempo em paz, sem guerra, mas aquela provisão e munição de máquinas de guerra encontrava-se bem a propósito para os siracusanos, não somente pela quantidade fabricada, todos prontos, mas também pelo engenheiro mesmo que os havia inventado.

Assim, quando os de Siracusa viram os romanos assaltar dos dois lados, assustaram-se bastante e não houve um que pronunciasse uma só palavra, tanto estavam tomados de terror, não atinando em nada que fosse possível para resistir a tão poderosa força; mas, quando Arquimedes começou a soltar seus engenhos, de repente uma infinidade de setas e de grandes pedras de chamar a atenção voaram pelos ares com um barulho e uma rapidez incríveis, contra os soldados da infantaria que vinham do lado da terra para o assalto, derrubando e quebrando os que se achavam na frente. No lugar onde elas caíam não havia corpo de homem que pudesse resistir a tão grande impetuosidade, nem sustentar tão grande fardo de maneira que todas as suas fileiras ficaram perturbadas. E quanto aos navios que assaltavam do lado do mar, uns foram postos a pique por longas peças de madeira, como são as vergas onde se amarram as velas dos navios que eram subitamente projetadas para a frente sobre a muralha com as máquinas e depois forçando-as com o peso, submergiam as galeras no fundo do mar; as outras eram postas em pé, pela proa com mãos de ferro e com ganchos feitos em forma de bicos de grou, mergulhavam as popas no mar. As outras, impressionadas com engenhos feitos um ao contrário do outro, que as faziam dar piruetas no ar, vinham se quebrar e amassar junto aos rochedos ao pé da muralha, não sem grande perda e morte das pessoas que estavam em cima e, muitas vezes, tendo levantado em todos os pontos fora da água, o que causavam horror vê-las assim suspensas e volteando no ar, até que os homens que estavam dentro eram jogados aqui e ali pelas reviravoltas, por fim, vinham todas vazias quebrar-se contra as muralhas ou então cair no mar quando a garra dos engenhos as largavam.

[…]

Todavia, Marcelo escapou salvo, e criticando de seus operários e dos mestres engenheiros que tinha em seu campo, disse-lhes: — “Não queremos cessar de guerrear a esse geométrico briaréu daqui que está brincando em mergulhar e afundar nossos navios no mar, repelindo vergonhosamente nossas “sambucas”, superando todos os gigantes de cem mãos, de que os poetas nas fábulas fazem menção, tanto nos atira setas, pedras e flechas, tudo de um golpe”. Pois em verdade também todos os outros siracusanos estavam como o corpo e os membros de toda a equipagem de Arquimedes e ele, sozinho, era a alma que movia e removia tudo, estando todas as outras armas em repouso, somente as suas usadas, tanto para assaltar como para defender. Finalmente, Marcelo, vendo seus soldados tão amedrontados, que se percebessem somente o final de uma corda ou de alguma peça de madeira aparecendo sobre a muralha, fugiam correndo e gritando que era Arquimedes que queria soltar alguma máquina contra eles, desistiu de se aproximar mais nem de mandar dar assaltos à muralha, deliberando obtê-la pela demora do cerco.

[…]

No entanto, Arquimedes teve o coração tão elevado e o entendimento tão profundo que, tendo um verdadeiro tesouro escondido, com tantas invenções geométricas, não se dignou jamais deixar por escrito nenhuma obra que ensinasse a maneira de construir essas máquinas de guerra, pelas quais adquiriu então glória e fama não da ciência humana, mas antes da divina sapiência; assim reputando toda aquela ciência de inventar e compor máquinas e geralmente toda arte que traz qualquer utilidade para colocá-la em uso vil, baixo e mercenário, empregou seu espírito em escrever somente coisas, das quais a beleza e a sutileza eram entrelaçadas com a necessidade. Pois o que escreveu foram teoremas geométricos, que não recebem nenhuma comparação de quaisquer outras que sejam, porque as matérias de que elas tratam, se provam pela demonstração, dando-lhes a beleza e o valor. E a demonstração, a prova extraordinária que dispensa o que dizer, com uma força e facilidade maravilhosas, não poderia encontrar em toda a geometria as mais difíceis nem mais profundas matérias escritas em termos mais simples e mais claros, e por princípios mais fáceis do que são aqueles que descobriu. […]. Portanto, parece-me muito verossímil o que dizem dele de que correspondia tão afetuosamente à ternura e atrativos desta sereia, a qual, pela maneira de dizer, alojava-se em sua casa, que esquecia-se de beber e comer e mesmo do trato de sua pessoa, de sorte que muitas vezes seus servidores o levavam à força ao banho para lavá-lo, untá-lo e esquentar, e mesmo assim, nas cinzas da lareira ainda desenhava algumas figuras geométricas. E enquanto o untavam com óleos perfumados, com o dedo traçava linhas sobre seu corpo nu, tanto estava fora de si, transportado em êxtase pelo prazer que tinha no estudo da geometria e verdadeiramente encantado com o amor das Musas.

Dédalo na Biblioteca de Apolodoro [2]

[…] Minos queria reinar sobre Creta, mas enfrentou oposição. Ele alegou então que o reino lhe havia sido dado pelos deuses e, como prova disso, garantiu que qualquer coisa que ele pedisse em oração seria realizada. Fazendo sacrifício para Poseidon, ele rogou que um touro emergisse das profundezas [do mar] e prometeu sacrificá-lo quando ele aparecesse. Poseidon enviou um touro magnífico, e Minos obteve o reinado, mas colocou o touro em seu rebanho e sacrificou outro. […].

Irado com Minos pelo não cumprimento do sacrifício do touro, Poseidon tornou o animal selvagem, e fez com que Pasífae por ele desenvolvesse uma paixão. Ela encontrou um cúmplice [para ajudar a satisfazer] seu amor pelo touro: Dédalo, um arquiteto que havia sido banido de Atenas por assassinato. Ele construiu uma vaca de madeira sobre rodas, deixou-a oca por dentro, revestiu-a com o couro de uma vaca despelada e a posicionou um uma clareira na qual o touro costumava pastar. Ele então colocou Parsífae na vaca, e o touro veio e copulou com ela, como se fosse uma vaca de verdade. E ela pariu Asterius, que foi chamado Minotauro. Ele tinha o rosto de um touro, mas o resto dele era humano. Minos, obedecendo certos oráculos, trancou-o no Labirinto. O Labirinto, que Dédalo construiu, era uma câmara “que, com curvas emaranhadas, confundia a rota de saída”.

Dédalo nas Metamorfoses de Ovídio [3]

O opróbio [da linhagem de Minos] havia crescido, e o hediondo adultério da mãe tornava-se evidente na estranheza do monstro biforme [o Minotauro]. Minos decide afastar do seu lar esta infâmia, encerrando-a num labirinto. Dédalo, celebérrimo na arte da construção, encarrega-se da obra. Emaranha os pontos de referência e ludibria a vista com o voltear de caminhos sem conta. Assim como o frígio Meandro brinca com suas límpidas águas e, no seu deslizar incerto, flui e reflui e, correndo ao encontro de si mesmo, contempla as águas que vem e força, ora em direção às fontes, ora em direção ao mar aberto, suas águas incertas, assim Dédalo enche de voltas os incontáveis caminhos, de tal modo que, mesmo ele, teve dificuldade em retornar à entrada, tal é, no palácio, a capacidade de engano.

[…]

Entretanto Dédalo, saturado de Creta e do longo exílio e mordido de saudade da terra natal, estava rodeado de mar. “Embora Minos me barre o caminho por terra e por mar”, diz, “aberto fica-me o céu”. É por aí que eu irei! Seja de tudo senhor, não há de sê-lo do ar.” Depois de assim falar, entregou-se a artes desconhecidas então e inova a natureza. Dispõe as penas em filas, começando pelas mais pequenas, seguindo-se à mais curta a mais comprida, de modo a parecer que crescem em declive tal como vai crescendo com canas desiguais a flauta rústica. Ata-as a meio com um fio, liga-as na base com cera e, assim dispostas, flecte-as em suave curva de modo a imitarem aves autênticas. Junto dele estava um jovem, Ícaro, desconhecendo que dava forma a seus perigos. De face risonha, ora tentava agarrar as penas, que a passageira brisa agitava, ora com o polegar amaciava a dourada cera, atrasando com suas brincadeiras o labor do pai. Depois de dar à obra o último retoque, o próprio artífice balanceou seu corpo em ambas as asas e ficou suspenso no ar que agitava. Instruiu também o filho dizendo-lhe: “Aconselho-te, Ícaro, a que voes a meia altura, não vá a água, se fores muito baixo, tornar-te as asas pesadas, ou queimar-tas o fogo, se voares mais alto. Voa entre um ponto e outro. Não fixes o Boiero, nem Hélice, nem a espada desembainhada de Órion, aconselho-te. Segue sempre atrás de mim.” Enquanto lhe dá as instruções de voo, adpta-lhe aos ombros as estranhas asas. A meio da obra e das advertências, na velha face deslizaram lágrimas e as paternas mãos tremeram. Deu a seu filho beijos que não mais daria e, elevando-se com o bater das asas, toma a dianteira do voo, temeroso pelo companheiro, qual ave que do alto ninho lança no espaço o filho inexperiente, exorta-o a segui-lo e dá-lhe instruçõses sobre a perniciosa arte. Enquanto se volta a olhar as do filho, bate ele suas asas. O pescador que segurava a instável cana, ou o pastor apoiado no cajado, ou o lavrador à rabiça do arado, ao vê-los, ficam maravilhados e, uma vez que podiam sobrevoar os ares, acreditaram que eles eram deuses. Tinham já Samos, a ilha de Juno, à esquerda (para trás ficaram Delos e Paros), tinham à direita Lebinto e Calimne, rica em mel, quando o jovem começou a comprazer-se com a audácia do voo. Abandonou o guia e, atraído pela voragem do céu, buscou caminho mais alto. A proximidade do sol amolece a aromática cera que ligava as penas. A cera começa a fundir-se. Ícaro bate os braços desnudos, mas, sem o batimento das asas, não há ar a que se prenda. A sua boca, que gritava o nome do pai, é acolhida pelas azuladas águas que dele tomam o nome. Seu infeliz pai, que já pai não é, clama: “Ícaro! Ícaro! Onde estás? Onde posso procurar-te? Ícaro!”, gritava. Viu nas águas as penas, amaldiçoou suas artes e deu à terra o corpo do filho. Do nome do sepultado tirou essa terra o seu.

Prometeu no Prometeu acorrentado, de Ésquilo [4]

Prometeu: […] depois de sentar no trono de seu pai Cronos, Zeus distribuiu aos deuses os diferentes privilégios e cuidou de definir as suas atribuições. Mas nem por um fugaz momento ele pensou nos mortais castigados pelas desventuras. O seu desejo era extinguir a raça humana a fim de criar outra inteiramente nova. Somente eu, e mais ninguém, ousei opor-me a tal projeto impiedoso; apenas eu a defendi; livrei os homens indefesos da extinção total, pois consegui salvá-los de serem esmagados no profundo Hades. Por isso hoje suporto estas dores cruéis, dilacerantes até para quem as vê. Por ter-me apiedado dos frágeis mortais negam-me os deuses todos sua piedade e estou sendo tratado de modo implacável, num espetáculo funesto até a Zeus!

[…]

Corifeu: Foste mais longe ainda em tuas transgressões?

Prometeu: Fui, sim, livrando os homens do medo da morte.

Corifeu: Descobriste um remédio para esse mal?

Prometeu: Pus esperanças vãs nos corações de todos.

Corifeu: Assim agindo, deste-lhes grande consolo.

Prometeu: Inda fiz mais: dei-lhes o fogo de presente.

Corifeu: Então o fogo luminoso, Prometeu, está hoje nas mãos desses seres efêmeros?

Prometeu: Com ele aprenderão a praticar as artes.

Corifeu: Foram essas as queixas que levaram Zeus…

Prometeu: …a infligir-me este tormento sem alívio!

[…]

Prometeu: Falar-vos-ei agora das misérias todas dos sofridos mortais e em que circunstâncias fiz das crianças que eles eram seres lúcidos, dotados de razão, capazes de pensar. Farei o meu relato, não para humilhar os seres indefesos chamados humanos, mas para vos mostrar a bondade infinita de que são testemunhas numerosas dádivas. Em seus primórdios tinham olhos mas não viam, tinham os seus ouvidos mas não escutavam, e como imagens dessas que vemos em sonhos viviam ao acaso em plena confusão. Eles desconheciam as casas bem-feitas com tijolos endurecidos pelo sol, e não tinham noção do uso da madeira; como formigas ágeis levavam a vida no fundo de cavernas onde a luz do sol jamais chegava, e não faziam distinção entre o inverno e a florida primavera e o verão fértil; não usavam a razão em circunstância alguma até há pouco tempo, quando lhes ensinei a básica ciência da elevação e do crepúsculo dos astros. Depois chegou a vez da ciência dos números, de todas a mais importante, que criei para seu benefício, e continuando, a da reunião das letras, a memória de todos os conhecimentos nesta vida, labor do qual decorrem as diversas artes. Fui também o primeiro a subjugar um dia as bestas dóceis aos arreios e aos senhores, para livrar os homens dos trabalhos árduos; em seguida atrelei aos carros os cavalos submissos desde então às rédeas, ornamento da opulência. Eu mesmo, e mais ninguém, inventei os veículos de asas de pano que permitem aos nautas percorrer os mares. E o infeliz autor de tantas descobertas para os frágeis mortais não conhece um segredo capaz de livrá-lo da desgraça presente!

Gaia (Terra) na Teogonia, de Hesíodo [5]

Quantos da Terra e do Céu nasceram, filhos os mais temíveis, detestava-os o pai desde o começo: tão logo cada um deles nascia a todos ocultava, à luz não os permitindo, na cova da Terra. Alegrava-se na maligna obra o Céu. Por dentro gemia a Terra prodigiosa atulhada, e urdiu dolosa e maligna arte.

Rápida criou o gênero do grisalho aço, forjou grande podão e indicou aos filhos. Disse com ousadia, ofendida no coração: “Filhos meus e do pai estólido, se quiserdes ter-me fé, puniremos o maligno ultraje de vosso pai, pois ele tramou antes obras indignas”. Assim falou e a todos reteve o terror, ninguém vozeou. Ousado o grande Crono de curvo pensar devolveu logo as palavras à mãe cuidadosa: “Mãe, isto eu prometo e cumprirei a obra, porque nefando não me importa o nosso pai, pois ele tramou antes obras indignas”.

Notas

[1] Retirado de: Plutarco. Vidas dos homens ilustres III, Biografia de Marcelo. Versão consultada: trad. J. C. Chaves. São Paulo: Edameris, 1960. Disponível em: <http://www.consciencia.org/marco-claudio-marcelo-consul-na-roma-antiga>. Acesso em: set. 2018.

[2] Retirado de: Apollodorus. Library, III, 1. Versão consultada: trans. J. G. Frazer. Disponível em: <http://www.perseus.tufts.edu/hopper>. Acesso em: dez. 2018. Tradução minha para o português.

[3] Retirado de: Ovídio. Metamorfoses, VIII. Versão consultada: trad. D. L. Dias. São Paulo: Ed. 34, 2017, p. 427-431.

[4] Retirado de: Ésquilo. Prometeu acorrentado. In: O melhor do teatro grego. Trad. M. G. Kury. Rio de janeiro: Zahar, 2013, p. 40-52.

[5] Retirado de: Hesíodo. Teogonia. Trad. Jaa Torrano. São Paulo: Iluminuras, 1995.

Sobre o autor

Daniel B. Portugal é professor da ESDI/UERJ. Doutor em Comunicação e Cultura pela UFRJ.

Formato para citação

PORTUGAL, D. B. (apresentação e seleção dos trechos). Sobre Arquimedes, Dédalo, Prometeu e Gaia: cinco trechos de obras clássicas relevantes para a leitura de Bruno Latour. Revista Não Obstante, v. 4, n. 1, pp. 37-49, jan./jun. 2019. <http://www.naoobstante.com/revista>.

.

.

.

.