Acessar esta edição em pdf lll Ir para naoobstante.com.br lll Outras edições

Sumário

- Percepção visual, memória e cadeira

[Daniel B. Portugal]

- Os lugares de um (a)lugar de fala

[Marcos Beccari]

- O esforço criativo: considerações bergsonianas

[Daniel B. Portugal]

- Ela não está mais ali, ela está em todo lugar

[Marcos Beccari]

Ensaios de autores convidados

- O que é um leitor?

[Rogério de Almeida]

- Réquiem para Eva

[Assionara Souza]

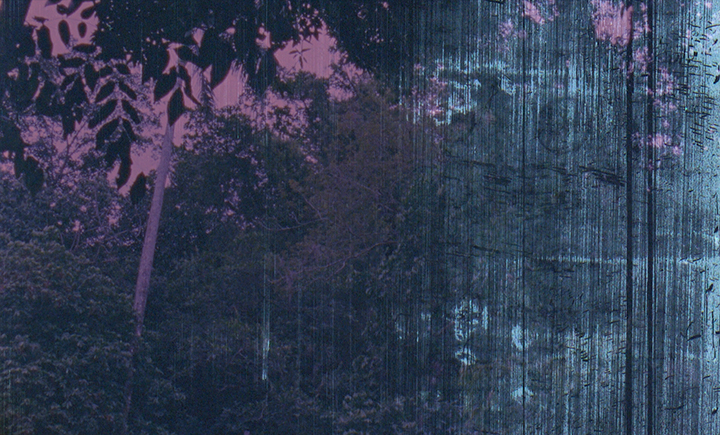

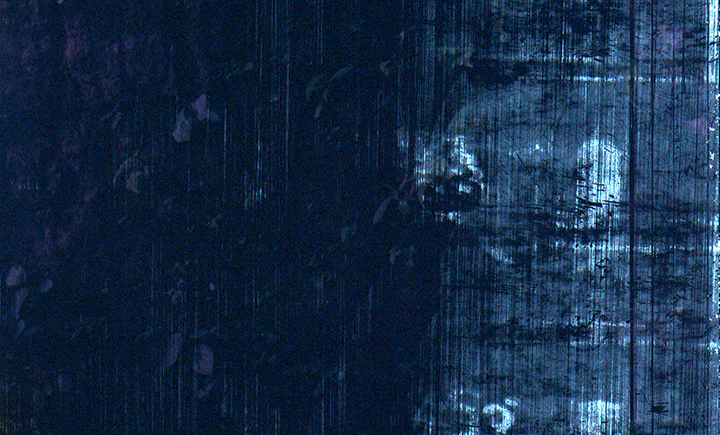

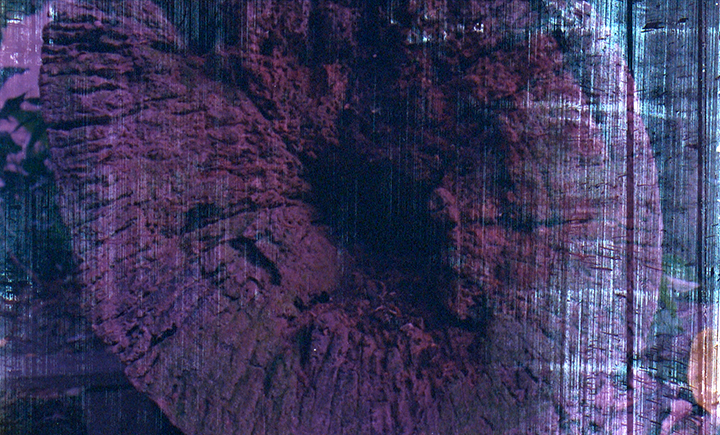

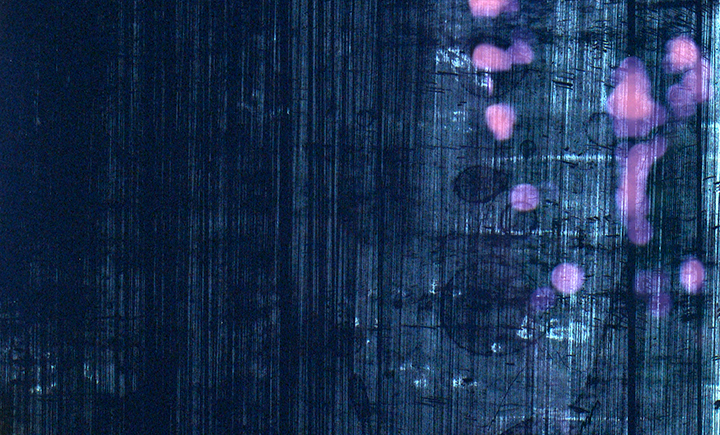

Ensaio visual

- Anastomose

[Frederico Benevides & Ivo Lopes Araujo]

.

..

Editorial

A revista Não Obstante tem a proposta de divulgar e fomentar reflexões em diversas áreas das humanidades, privilegiando as interfaces entre a filosofia e as disciplinas criativas/projetuais. Cada número inclui alguns ensaios dos coordenadores e textos de autores convidados. Nesta edição, inauguramos ainda a seção Ensaio visual. Nela, reproduzimos um conjunto de imagens de artistas convidados. A ideia é que a imagem da capa de cada edição, a partir desta, seja retirada de tal seção.

O primeiro texto deste número, Percepção visual, memória e cadeira, é uma breve introdução a diversos questionamentos filosóficos acerca da percepção. O segundo, Os lugares de um (a)lugar de fala, explora as bases teóricas e os diferentes usos da noção de “lugar de fala”. O terceiro texto, O esforço criativo, realiza uma análise psicológica do trabalho criativo sob um prisma bergsoniano — em destaque, a divisão proposta pelo filósofo entre dois tipos de memória. O último texto da primeira seção, Ela não está mais ali, ela está em todo lugar, é uma homenagem do autor à sua falecida amiga Assionara Souza. Por meio de uma narrativa biográfica, ele provoca reflexões diversas sobre o trabalho literário, a atividade do pensamento e as vicissitudes da vida.

A seção Ensaios de autores convidados começa com o texto O que é um leitor?, de Rogério de Almeida: uma reflexão sobre nossas relações com as narrativas, que se apresentam como parte fundamental de nossas relações com o mundo. Em seguida, o conto de Assionara Souza, Réquiem para Eva, analisa de maneira poética nossa conturbada relação com um objeto em elipse. A edição se encerra com o Ensaio visual derivado da videoinstalação Anastomose, com direção de Frederico Benevides e fotografia de Ivo Lopes Araujo.

Os editores

Expediente

A Revista Não Obstante é uma publicação semestral de divulgação científica nas áreas de humanidades. Os textos publicados são de autoria dos editores e de autores convidados.

Edição: Daniel B. Portugal e Marcos beccari.

Suporte institucional: Aegis education.

Endereço: Rua Senador Vergueiro 30 apto 201. Rio de Janeiro, RJ. 22230-001.ISSN 2594-5734

Imagem da capa desta edição: frame 16mm da videoinstalação Anastomose, por Frederico Benevides (direção) e Ivo Lopes Araujo (fotografia).

.

...

.

Percepção visual, memória e cadeira

Daniel B. Portugal

.

Joseph Kosuth. One and Three Chairs, 1965. Fonte: MoMA – https://www.moma.org/.

Joseph Kosuth. One and Three Chairs, 1965. Fonte: MoMA – https://www.moma.org/.

Quando batemos o olho em uma coisa qualquer, em frações de segundo realizamos uma operação complexa que costumamos chamar de “percepção visual”. É algo tão corriqueiro que raramente nos perguntamos o que ocorre nesse tempo infinitesimal. Entretanto, uma vez que começamos a questionar essa tal “percepção”, as perguntas começam a se acumular.

Digamos que, em um dado ambiente, eu olhe para uma cadeira. Eu vejo imediatamente uma cadeira. Mas o que é uma cadeira senão uma categoria que descreve um objeto que serve para sentar? Ora, a categoria e a função de “servir para sentar” não fazem parte do objeto que vejo. Eu é que atribuo a ele este nome e esta função. Se é assim, entretanto, devo reconhecer que eu não vi, na verdade, uma cadeira. O que eu vi foi um objeto de madeira, com quatro pernas e uma aparência específica, ao qual, por meio de um ato classificatório, atribuo, posteriormente, o nome de cadeira.

Mas, mesmo nessa nova formulação, o problema permanece: “objeto”, “pernas” e “madeira” são, mais uma vez, nomes dados a alguma coisa que aparece para mim e que requerem categorias específicas para existir. Em última instância, se seguir este raciocínio até o fim, terei que admitir que o que efetivamente vi foi apenas uma imagem singular ainda inclassificada. Entretanto, tal suposta “imagem singular inclassificada” não faz parte de minha experiência: quando olhei para a cadeira, ela já era cadeira, e não um objeto estranho que só depois virou cadeira para mim.

Neste ponto, algum leitor poderia perguntar: mas não é irrelevante o fato de eu chamar a cadeira de cadeira? Eu vi, diria ele, o que quer que seja que estivesse na frente dos meus olhos naquele momento e depois classifiquei essa coisa como cadeira. Se fosse um objeto desconhecido, isso em nada afetaria minha maneira de percebê-lo; ele continuaria a ser o mesmo objeto, e eu apenas não o consideraria uma cadeira por não atribuir a ele a função de “servir para sentar”. Será que podemos nos satisfazer com tal explicação?

A ideia do leitor é a de que eu vejo “o que está lá, na frente do meu olho” e depois classifico aquilo que vi. Mas o que está lá de fato, na frente dos meus olhos? Será que tenho como saber? O único acesso que tenho ao que se diz “estar lá” é a imagem que vejo (ou escuto, ou sinto pelo tato etc. Para simplificar nossa argumentação, vamos nos restringir ao sentido da visão, supondo que o que vale para a visão vale também para os outros sentidos). Portanto, dizer que eu vejo o que está lá na frente dos meus olhos é apenas outra forma de dizer que eu vejo o que vejo. Ou seja, na minha experiência, eu simplesmente vejo uma imagem. Nada sei do que a causou. A imagem simplesmente aparece para mim. E, como observei acima, ela normalmente aparece já permeada de sentidos. A questão que se coloca, portanto, é a seguinte: seria possível separar a imagem que vejo dos significados que a permeiam na minha experiência corriqueira?

Ora, sabemos que alguns pintores se colocaram questão bem semelhante e tentaram o experimento: o que percebemos quando abstraímos a coisa percebida de tudo aquilo que sabemos sobre o mundo? Eles tentaram, então, colocar na tela essa percepção imaculada pelo pensamento, resultado de um “olhar inocente”. Quando se quer representar cavalos correndo, por exemplo, costuma-se desenhá-los com quatro patas cada um, porque sabemos que um cavalo tem quatro patas. Mas quando vemos os cavalos correndo, se tentarmos abstrair o fato de que sabemos haver quatro patas se movimentando, deixamos de ver as patas e passamos a ver um borrão cheio de qualidades específicas, impossíveis de descrever.

Assim, é possível fazer um esforço e abstrair da imagem que vemos uma grande parte dos significados que costumamos dar às coisas. Entretanto, a imagem resultante desse “olhar inocente” é algo muito diferente daquilo que o leitor que colocou a questão imaginava “estar lá”, quando disse que via o que “estava lá”, independentemente do fato de chamar o que via de cadeira ou não. O fato é que, ao tentar abstrair os significados da imagem, a própria percepção muda, se torna ao mesmo tempo mais complexa e mais instável: uma massa caótica de sensações. Ou seja, as formas estáveis que acreditamos compor os objetos que vemos só existem em um mundo já ordenado pelo nosso pensamento. Em outros termos: um mesmo “material perceptual bruto” pode se transformar em diferentes percepções conscientes dependendo de como o significamos. Na percepção auditiva, é mais fácil perceber o que digo: quando escutamos alguém falar uma língua estrangeira que desconhecemos, não escutamos as palavras e apenas não as entendemos. O que escutamos é um ruído complexo no qual não conseguimos distinguir diferentes palavras. Para que possamos separar as palavras, é preciso já conhecê-las de uma maneira ou de outra.

Outra lição interessante que se tira dessa experiência de abstração é a de que significar uma imagem envolve principalmente uma simplificação da imagem, e não, como poderíamos pensar a princípio, uma complexificação. O ato de preencher a imagem de significados é ele próprio uma espécie de abstração que ajuda a tornar tal imagem assimilável pela percepção. A imagem despida de significados é composta de inumeráveis singularidades, é caótica. Em nossa vida cotidiana não poderíamos viver com tal percepção caótica do mundo. Assim, abstraímos dessa “percepção bruta” (inconsciente) uma quantidade enorme de singularidades de modo a formatá-la em uma percepção visual coerente: ali uma cadeira, aqui chão, ali parede etc.

O processo de percepção visual normal envolve, portanto, uma atividade de esquecimento de parte do dado bruto dos sentidos e uma sobreposição de imagens já conhecidas, imagens-lembrança, a esta “percepção bruta”. Para citar Bergson:

Na verdade, não há percepção que não esteja impregnada de lembranças. Aos dados imediatos e presentes de nossos sentidos misturamos milhares de detalhes de nossa experiência passada. Na maioria das vezes, estas lembranças deslocam nossas percepções reais, das quais não retemos então mais que algumas indicações, simples “signos” destinados a nos trazerem à memória antigas imagens [1].

Com efeito, se considerássemos todas as possíveis nuances da “percepção bruta”, não poderíamos produzir as imagens ordenadas que efetivamente vemos. Funes, o memorioso, personagem de um conto homônimo de Borges, personifica este paradoxo de uma percepção sem esquecimento:

Nós, de uma olhadela, percebemos três taças em uma mesa; Funes, todos os rebentos e cachos e frutos que compreende uma parreira. […] Uma circunferência num quadro negro, um triângulo retângulo, um losango são formas que podemos intuir plenamente; o mesmo acontecia a Irineu com as emaranhadas crinas de um potro, com uma ponta de gado numa coxilha, com o fogo mutável e com a inumerável cinza, com os muitos rostos de um morto num longo velório. Não sei quantas estrelas via no céu [2].

Funes, com sua memória perfeita, não percebia do mesmo modo que fazemos nós, projetando nas imagens nossas lembranças, despindo-as de suas singularidades de acordo com nossas categorias. Funes não precisava de classificações: vivia em um mundo abarrotado de inclassificáveis singularidades. Desnecessário dizer, portanto, que todas as categorizações e ordenações, das linguísticas às visuais, pareciam-lhe absurdas, já que identificam coisas inteiramente díspares: aborrecia-o, por exemplo, “que o cão das três e catorze (visto de perfil) tivesse o mesmo nome que o cão das três e quarto (visto de frente). Seu próprio rosto no espelho, suas próprias mãos, surpreendiam-no todas as vezes” [3].

Nós, que não somos Funes, por outro lado, precisamos de nossas categorias. Precisamos da possibilidade de ordenar um mundo que, pelo menos tal como aparece para nossa “percepção bruta”, é inteiramente caótico. Não poderíamos, enfim, ver uma única cadeira se fôssemos privados de nossas humanas, demasiado humanas, capacidades de lembrar e simbolizar.

Notas

[1] Bergson, H. Matéria e memória: ensaio sobre a relação do corpo com o espírito. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010, p. 30.

[2] Borges, J. L. Funes, o memorioso. In: ____. Ficções. 3. ed. São Paulo: Globo, 2001, p. 125.

[3] Ibidem, p. 127.

Sobre o autor

Daniel B. Portugal é professor da ESDI/UERJ. Doutor em Comunicação e Cultura pela UFRJ.

Formato para citação

PORTUGAL, D. B. Percepção visual, memória e cadeira. Revista Não Obstante, v. 3, n. 1, pp. 6-11, jan./jun. 2018. <http://www.naoobstante.com.br/revista>.

.

.

.

.

Os lugares de um (a)lugar de fala

Marcos Beccari

.

Jorge Macchi. Speakers’ corner, 2002 (detalhe). Fonte: http://www.bienal.org.br/.

Jorge Macchi. Speakers’ corner, 2002 (detalhe). Fonte: http://www.bienal.org.br/.

A memória é uma ilha de edição – um qualquer

passante diz, em um estilo nonchalant,

e imediatamente apaga a tecla e também

o sentido do que queria dizer.– Waly Salomão, Carta aberta a John Ashbery.

Ao passo que Kant argumentou que o pensamento está sempre pressuposto na percepção dos fenômenos, Foucault, dois séculos depois, interpretou a manobra kantiana como a maior tentativa de realizar o sonho da cultura moderna de querer encontrar na razão humana o fundamento do próprio humano. Com efeito, Foucault procurou inverter a manobra kantiana contra si mesma, mostrando como o sujeito do conhecimento e as próprias formas de conhecimento são também pressupostos a priori.

[…] atemo-nos a esse sujeito de conhecimento, a este sujeito da representação, como ponto de origem a partir do qual o conhecimento é possível e a verdade aparece. Seria interessante tentar ver como se dá, através da história, a constituição de um sujeito que não é dado definitivamente, que não é aquilo a partir do que a verdade se dá na história, mas de um sujeito que se constitui no interior mesmo da história, e que é a cada instante fundado e refundado pela história. É na direção desta crítica radical do sujeito humano pela história que devemos nos dirigir. [1]

Foucault parte da premissa de que, para que exista um “sujeito” (um eu, uma identidade), é preciso que o mesmo seja representado. Mas quando o sujeito se depara com sua própria representação, com “os olhares aos quais ela se oferece, os rostos que torna invisíveis, os gestos que a fazem nascer” [2], ele percebe que o conhecimento de si é arbitrariamente “fabricado”, bem como seus modos de conhecer o mundo. Essa foi uma das ideias que motivou o historiador John Berger, em seu difundido livro Modos de ver [3], a investigar a maneira como as mulheres foram retratadas no decorrer da história da arte: a maioria dos enquadramentos, poses e expressões femininas é ao mesmo tempo construída e destinada ao olhar masculino heterossexual.

Nesse sentido, a interpretação de um objeto (como a doença mental, a sexualidade, a representação pictórica etc.) supõe que esse objeto participa de um conjunto arbitrário e disperso de regras, o discurso, que determina o que pode ou não ser dito, o que é ou não significativo. O saber jurídico, por exemplo, ao realizar as práticas penais (como o inquérito), produz verdades acerca do indivíduo julgado. Desse ponto de vista, é no interior da própria rede discursiva, e nunca fora dela, que o mundo social é construído e (re)conhecido como tal. A partir de preceitos similares, outros pensadores como Barthes e Derrida (conhecidos como “pós-estruturalistas”) buscaram explicitar e desconstruir os mecanismos pelos quais categorias supostamente neutras ou naturais (como raça, sexo e valor estético) fabricam e organizam o mundo social.

O que estava em pauta, portanto, eram as condições de possibilidade da formação discursiva, o que envolve fatores das mais diversas ordens (política, econômica, epistemológica etc.). O objetivo não era decifrar um ou outro discurso particular, mas investigar por que uma certa conjuntura ideológica (ou epistéme) tornou possível o aparecimento de um discurso, o que implica indagar por que e como um objeto abstrato (como o sujeito ou a moral) passou a assumir contornos concretos.

É sob esse viés que a noção de “lugar de fala” assume um lugar de destaque no pensamento contemporâneo: é um modo de tornar visíveis, para além do conteúdo tácito dos enunciados, a hierarquização de vozes e as formas de reprodução de discursos hegemônicos. Ou seja, atentar para o lugar de fala significa indagar como certos discursos parecem naturalmente dotados de autoridade, enquanto outros permanecem relegados ao descrédito. E tornar visíveis os lugares de fala minoritários, isto é, que historicamente tiveram sua voz anulada, deslegitimada, implica reconhecê-los como testemunhos necessários contra a manutenção das vozes dominantes.

A origem do termo “lugar de fala”, entretanto, não é precisa. Em geral, pesquisadores apontam que suas raízes estão no debate feminista norte-americano, por volta dos anos 1980 [4]. Nessa mesma época, muitos críticos norte-americanos como Hal Foster e Robert Venturi assimilaram em larga medida a filosofia francesa pós Maio de 1968, de modo que a noção de lugar de fala serviu indiretamente para dar continuidade à crítica pós-estruturalista do sujeito como referencial fundante, normativo, de autoridade etc. Nesse sentido, a ideia de lugar de fala parte da premissa de que há diferentes “efeitos de verdade” a depender de quem enuncia um discurso. Por exemplo, nas corridas eleitorais de países pós-coloniais como o Brasil, um candidato branco, rico e mais velho tende a ser ouvido com mais atenção, pois seus argumentos ainda parecem mais verdadeiros dos que aqueles proferidos por uma jovem candidata negra.

Ocorre que, na esfera do debate público, esse princípio torna-se suscetível a contradições performativas. Quando uma celebridade brasileira, por exemplo, produz um videoclipe assumindo-se como uma mulher negra que pertence a uma comunidade pobre, seu discurso não garante a complacência daqueles que partilham desse mesmo lugar de fala. Pode haver indagações sobre a apropriação de um contexto que já não é o dela, ou se sua voz é de fato suficiente para falar pelos outros. De maneira mais patente, quando qualquer homem branco se dispõe a denunciar o racismo e o machismo, muitos julgam que a sua própria enunciação só reforça a hierarquia dos espaços de fala.

Desse modo, a crítica pós-estruturalista contra a enunciação autoritária pode tornar-se um pressuposto que, ao contrário, assegura o sujeito normativo, reforçando-o como testemunha que atesta, com autoridade, a própria fala. Entre a “teoria” e a “prática” do lugar de fala, portanto, podem restar os muros de uma fala que é somente contestável a partir de seu lugar incontestável – ou, nos termos do historiador e crítico Hal Foster,

[…] existem perigos nessa localização da verdade, tais como a restrição de nosso imaginário político a dois campos, os abjetores e os abjetados, e o pressuposto de que, para não ser incluído entre os sexistas e racistas, é preciso se tornar o objeto fóbico desses sujeitos. [5]

Foster não é o único intelectual de esquerda a manifestar esse tipo de reserva; como adverte o sociólogo Antonio Engelke, “Rejeitar a noção de que seja possível falar sobre o mundo a partir de um lugar desinteressado não nos obriga a ‘escolher um lado’ e aderir acriticamente a ele” [6]. Em outros termos, uma coisa é questionar as premissas e finalidades de determinado discurso, e outra é atacá-lo (ou acatá-lo) de antemão.

Por esse caminho, a própria ideia de lugar de fala pode servir para excluir os outros da fala – o que se traduz, como bem sintetizou Carol Rocha, no “erro de problematizar bem sem olhar a quem” [7]. A questão é que, de um lado, a legitimidade da fala sempre está ligada diretamente ao sujeito que fala: é indiscutível que nenhum homem sofre na própria pele os efeitos do machismo. De outro, nada impede que um homem branco heterossexual possa, a partir do seu lugar de fala, reconhecer e se opor à opressão normativa que incide historicamente sobre negros, mulheres e outras minorias. Caso não tenhamos isso em mente, corremos o risco de resgatar, como que por “nostalgia”, três imperativos que, sob o prisma foucaultiano, regem os sistemas de exclusão: o de um sujeito fundador, o de uma experiência original e o de uma mediação universal [8].

Ora, cada uma dessas noções tradicionais serviu historicamente para eludir o dissenso constitutivo que atravessa os discursos. Pois se interrogarmos quem é que enuncia desde determinado lugar de fala, não encontraremos simplesmente um sujeito que preexiste ao discurso e que, por meio de sua voz própria, nos permitiria reunir um pensamento coeso e bem-acabado. Em vez disso, descobriremos instâncias dispersas que determinam quem pode falar e em quais circunstâncias ou âmbitos institucionais. Sendo assim, um “lugar de fala” só poderia ser assinalado enquanto tal quando uma série de enunciados responde às mesmas regras e interditos. Trata-se, portanto, de um lugar anônimo, repartido entre várias pessoas, definido não pelo que é dito, mas pelo lugar mesmo em que as coisas ditas são discursivamente situadas.

Enquadramento similar constitui a própria alteridade. De um lado, é sempre pela perspectiva de outrem que pode haver um eu. De outro, é preciso haver algo em comum, ainda que abstrato, nessa relação: eu sou “eu mesmo” tanto quanto o outro é “ele mesmo”. Note-se que ambos os “mesmos” não se autorrepresentam fora dessa relação. Não pode haver um verdadeiro eu que não esteja situado pelo olhar do outro. Neste horizonte de alteridade, a noção do eu (ou do outro) como a experiência original torna-se uma abstração completa, tanto quanto a ideia de uma mediação universal a ser pretensamente regulada por um sujeito fundador que supõe falar em nome de todos.

Quando um indígena, por exemplo, é solicitado a representar o seu povo em um programa televisivo, esse tipo de enquadramento (a grande mídia pautando a agenda da diversidade) não raro só reforça o estereótipo do outro primitivo. Ou seja, na medida em que um lugar de fala procura enquadrar o seu enquadrador, este também reenquadra aquele. Claro que nem sempre é o caso: muitas abordagens midiáticas efetivamente resgatam narrativas subalternas, desconstroem discursos vigentes e propõem uma revisão de nossa memória histórica. Mas, como Marx e Foucault propuseram cada qual a sua maneira, um regime de poder também prepara sua resistência, gera essa resistência, de modo que a ambiguidade é inerente às forças que se articulam (como quando vozes hegemônicas passam a reivindicar para si, perversamente, o status de vítima). Portanto, do mesmo modo que o “eu” não existe sem o olhar de outrem, um lugar de fala só existe em relação a outros lugares e enquadramentos.

Dito de outro modo, tão importante quanto a noção de lugar de fala é a consciência da alteridade. Segundo o linguista Émile Benveniste [9], o termo grego xenos corresponde ao radical latim hostis, donde derivam tanto a palavra hóspes (hóspede, amigo) quanto hóstis (inimigo), marcando a franca ambiguidade que constitui nossa relação para com o outro, o estrangeiro, o desconhecido. Tal ambiguidade assinala não tanto os lugares de fala, mas antes a possibilidade de dar lugar à fala: pensar no “estranho” é, nesse sentido, pensar nas condições que fazem do outro propriamente um outro, e não um “mesmo”. Numa biblioteca, por exemplo, a mesma lógica que organiza os livros por assunto é a que cria a seção dos “outros”, isto é, dos livros que não se enquadram em nenhuma categoria. Levar em consideração o lugar de fala implica um modo de enxergar não apenas esse espaço estranho, mas a própria lógica que nos leva a estranhá-lo.

É seguindo esse raciocínio que a filósofa argentina Mônica Cragnolini [10] recorre ao pensamento nietzscheano para pensar a alteridade a partir da noção de uma estranheza radical. Sua tese é interessante porque, em primeiro lugar, desfaz a rasa impressão que alguns ainda fazem de Nietzsche como legitimador dos “mais fortes” (o que implica, de saída, distorção do léxico nietzscheano) [11]. Em segundo lugar, porque problematiza o imperativo cristão de “colocar-se no lugar do outro”, que presume uma falsa superação das diferenças em vez de simplesmente encará-las como tais.

O problema desse imperativo consiste não apenas em desconsiderar, com um ímpeto civilizatório, as diferenças que marcam os lugares de fala, mas sobremaneira em pressupor alguma coerência ou continuidade entre o lugar e a fala. É como se em cada lugar de fala houvesse um único discurso possível de ser enunciado: os ricos dizem X e os pobres dizem Y, as mulheres pensam A e os homens pensam B. Esse outro tipo de normatividade somente reproduz, com sinal invertido, a lógica da exclusão e da hierarquia discursiva.

A importância do lugar de fala não reside na nobre intenção de “colocar-se no lugar do outro”, mas sim em saber, antes de tudo, qual é o lugar de onde nós falamos e, a partir desse lugar, como podemos nos posicionar em relação aos outros. Não significa que os lugares sejam fixos; pelo contrário, trata-se de cultivar a estranheza pela qual, de um lado, somos vistos pelos mais diversos olhares, e com a qual, de outro, os lugares alheios não se deixam fixar num único olhar. Trata-se apenas de compreender que há tantos modos de ver possíveis quanto realidades possíveis de serem vistas. E que, ao mesmo tempo, estamos sempre ocupando uma posição previamente situada, com maior ou menor visibilidade social, com mais ou menos privilégios.

Isso tudo poderia ser traduzido, na prática, em algumas perguntas-chave. Quem costuma falar e quem costuma ser silenciado? Quem costuma ser visto e quem costuma ser ausentado? Como algo que nós dizemos poderia ser interpretado se fosse dito, exatamente com as mesmas palavras, por outra pessoa? Quais são as perspectivas possíveis a partir das quais nós somos vistos, e quais tendemos a adotar para ver os outros? O quanto daquilo que sabemos sobre os outros foi efetivamente dito pelos outros? E o que o eventual silêncio dos outros, ou o nosso próprio, tem a nos dizer?

Apesar de parecerem retóricas, essas questões não suscitam, necessariamente, respostas prontas a serem pedagogicamente semeadas. Mas elas podem nos conduzir, de maneira heurística, a pensar sobre as condições discursivas que orientam as nossas respostas – afinal, como Foucault costumava dizer, “onde há significado, há uma escolha já tomada ou ainda a ser feita”. É nesse sentido que um lugar de fala sempre está previamente situado e, ao mesmo tempo, não se fixa em lugar algum, podendo transitar por entre os tantos enquadramentos que o atravessam. Trata-se de elaborar, a partir do que somos histórica e discursivamente, a possibilidade de ser e pensar de outra maneira. Eis a importância de dar lugar à fala: não mais para situá-la previamente, mas justamente para que ela tenha acesso a novos lugares.

Notas

[1] Foucault, M. A verdade e as formas jurídicas. Rio de Janeiro: Nau, 2002, p. 11.

[2] Foucault, M. As palavras e as coisas: uma arqueologia das ciências humanas. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 20.

[3] Berger, J. Modos de ver. Rio de Janeiro: Rocco, 1999.

[4] Ribeiro, D. O que é lugar de fala? Belo Horizonte: Letramento/Justificando, 2017.

[5] Foster, H. O retorno do real: A vanguarda no final do século XX. São Paulo: Cosac Naify, 2014, p. 157.

[6] Engelke, A. Pureza e Poder: os paradoxos da política identitária. Publicado na Revista Piauí, #132, set. 2017, p. 45. Disponível em: <http://piaui.folha.uol.com.br/materia/pureza-e-poder/>. Acesso: 8 mai. 2018.

[7] Rocha, C. Você já desconstruiu sua desconstrução hoje?. Publicado em Papo de Homem, 10 fev. 2017, s. p. Disponível em: <https://papodehomem.com.br/voce-ja-desconstruiu-sua-desconstrucao-hoje/>. Acesso: 8 mai. 2018.

[8] Cf. Foucault, M. A ordem do discurso. São Paulo: Loyola, 1996, p. 46-51

[9] Benveniste, E. O vocabulário das instituições indo-européias – Vol. II. Campinas: Editora da Unicamp, 1995, p. 96

[10] Cf. Cragnolini, M. Modos de lo extraño: Alteridad y subjetividad en el pensamiento postnietzscheano. Buenos Aires: Santiago Arcos, 2005; ____. Moradas nietzscheanas: Del sí mismo, del otro y del “entre”. Buenos Aires: La Cebra, 2006.

[11] Essa “força”, em Nietzsche, refere-se à capacidade de afirmar a vida. E seu elogio a tal conduta nada tem a ver com “legitimação”. Cf. Rosset, C. Alegria: a força maior. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2000 (Conexões; 9).

Sobre o autor

Marcos Beccari é aquarelista e professor adjunto da UFPR. Doutor em Educação pela USP.

Formato para citação

BECCARI, M. Os lugares de um (a)lugar de fala. Revista Não Obstante, v. 3, n. 1, pp. 12-20, jan./jun. 2018. <http://www.naoobstante.com.br/revista>.

.

.

.

.

O esforço criativo: considerações bergsonianas

Daniel B. Portugal

.

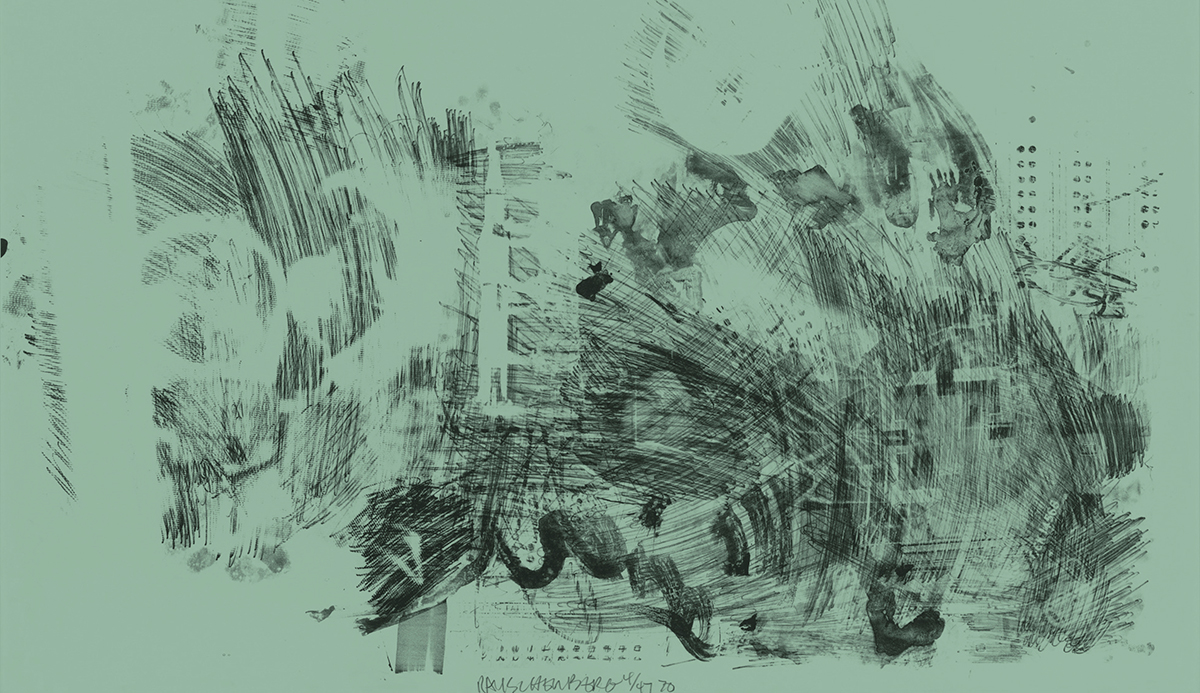

Robert Rauschenberg. Air Pocket from Stoned Moon Series, 1970. Fonte: MoMA – https://www.moma.org/.

Robert Rauschenberg. Air Pocket from Stoned Moon Series, 1970. Fonte: MoMA – https://www.moma.org/.

Proponho, neste texto, uma breve reflexão sobre o trabalho criativo, em sua dimensão psicológica, tomando como base a filosofia de Henri Bergson. Interessa-me, sobretudo, a distinção proposta pelo filósofo entre memórias ou pensamentos “dinâmicos” e memórias ou pensamentos “imagéticos”. Quando nos lembramos de uma viagem, por exemplo, podemos evocar imagens específicas – sejam elas visuais, como a aparência de um pôr-do-sol espetacular; ou relativas a outros sentidos, como o sabor de um prato exótico ou a voz da aeromoça repetindo pela milésima vez as instruções de segurança. Mas podemos também evocar uma sensação difusa que representa para nós “a viagem” como um todo, e que de certo modo condensa todas essas imagens em um plano de consciência dinâmico ou não imagético.

Do mesmo modo, quando criamos uma obra de arte ou um projeto de design, podemos tentar reproduzir memórias imagéticas em materiais diversos, ou podemos tentar traduzir em imagens uma ideia que está em um plano de consciência dinâmico. Principalmente neste último caso, temos a sensação de um esforço mental que pode chegar até o desespero, como sabem bem todos que trabalham com criação. Juntamos alguns elementos imagéticos tendo como guia um esquema dinâmico abstrato difícil de definir e, quando vemos, o resultado toma um rumo próprio. Procuramos reorganizar e trocar os elementos para que eles fiquem mais fiéis ao esquema original e, ao mesmo tempo, alteramos esse esquema, segundo o rumo indicado pelas imagens. É desse árduo processo que surgem os trabalhos propriamente criativos. Bergson nos fornece algumas chaves teóricas para que possamos compreendê-lo melhor.

O filósofo escreveu um texto dedicado exclusivamente à análise do esforço intelectual [1], que estou usando como referência principal para este texto; mas vou recorrer também, com o objetivo de explicar as concepções de Bergson, à teoria da memória que ele desenvolve em Matéria e memória [2] e a alguns pontos do seu último livro, As duas fontes da moral e da religião [3].

Observei, acima, que Bergson propõe uma distinção entre memórias ou pensamentos “dinâmicos” e memórias ou pensamentos “imagéticos”. Essa distinção se relaciona à identificação, por Bergson, de dois tipos diferentes de memória. O primeiro, relacionada ao que estávamos chamando de “memória dinâmica”, é uma memória formada pelo conjunto de nossas vivências encadeadas na duração. Trata-se de uma memória na qual as representações não são apenas unidades separadas ou “imagens” recortadas; elas formam um todo dinâmico; nada impede, entretanto, que atualizemos certas representações em imagens, como fazemos quando buscamos uma lembrança específica – por exemplo, a aparência de um quadro qualquer que tenhamos visto um dia em um museu. Normalmente, lembramos primeiro da visita ao museu e tentamos separar do conjunto de experiências o momento em que vimos o quadro. A reconstituição dessa imagem específica exige esforço intelectual, pois o esquema dinâmico “contém menos as imagens propriamente ditas do que a indicação do que é preciso fazer para reconstituí-las” [4].

O segundo tipo de memória está relacionado ao hábito. Trata-se de uma memória que atua como “um mecanismo que estimula por inteiro um impulso inicial, num sistema fechado de movimentos automáticos que se sucedem na mesma ordem […]” [5]. Como Bergson mostra em O esforço intelectual, os métodos que buscam potencializar esse tipo de memória tendem a sugerir formas de memorização que excluem a interpretação, como é o caso nos métodos de aprender durante o sono. Para retomar o exemplo anterior, do quadro visto no museu, seria principalmente a esse tipo de memória que recorreríamos se, em vez de retomar a lembrança de um momento específico no qual contemplemos o quadro, tivéssemos olhado o quadro vezes suficientes para reconstituí-lo em nossa memória facilmente, como uma imagem isolada de seu contexto, ou, especialmente, se o tivéssemos reproduzido suficientes vezes de modo que as linhas saíssem quase automaticamente da caneta quando fôssemos redesenhá-lo. É algo parecido com o que ocorre quando voltamos de carro para casa, vindo de algum lugar conhecido: nossas ações ao volante são quase automáticas, de modo que, quando nos damos conta, já estamos em casa, não é necessário nenhum esforço intelectual, pois utilizamos quase que exclusivamente a memória-hábito para nos guiar.

Realizamos atividades mentais muito diferentes, portanto, quando desenhamos distraidamente, reproduzindo os mesmos traços que já fizemos diversas vezes, e quando tentamos criar algo a partir de uma ideia abstrata. Neste último caso, é preciso que nossa mente parta do plano dinâmico em direção ao plano imagético, procurando imagens que transponham a ideia abstrata em imagens. Pode acontecer de a transposição ser rápida e demandar pouco esforço, como quando as imagens se apresentam rápida e quase naturalmente, sugerindo uma consonância entre o plano dinâmico e o imagético. Mas pode ocorrer também, como comentei acima, de o esforço ser intenso e prolongado. Isso costuma ocorrer quando múltiplas imagens se apresentam para transpor o esquema dinâmico, nenhuma se adequando muito bem às condições iniciais do esquema, de modo que é preciso selecionar algumas, alterar o esquema e voltar a buscar imagens em um árduo processo de aproximação. “Quanto mais idas e vindas, oscilações, lutas e negociações essa aproximação exigir, mais se acentua o sentimento de esforço” [6]. Nesses casos, parece que há uma dissonância entre nossas ideias e nossos hábitos pré-estabelecidos – tendemos a desenhar ou projetar de certa forma, mas é preciso contrariar essa tendência para aproximar as imagens a alguma nova ideia. Temos, então, que desconfiar de nossas sensações (pois tendemos a sentir certa satisfação quando reproduzimos nossos hábitos) e sobrepor a elas uma emoção profunda, às vezes dolorosa, de algo que deve nascer a todo custo.

Para Bergson, com efeito, é muitas vezes o sentimento dessa coisa nova e a necessidade de expressá-la que estão na raiz das ideias que nos esforçamos tanto para colocar em imagens, sejam estas visuais, sonoras ou verbais. Trata-se, aqui, de uma emoção prenhe de representações e que atua como motor dos estados intelectuais a ela relacionados: “há emoções que são geradoras de pensamento; e a invenção, embora de ordem intelectual, pode ter a sensibilidade por substância” [7]. Essa emoção impulsionaria nossa inteligência do mesmo modo que o impulso vital anima o instinto dos animais. Brotando da vida mais vicejante, ela coloca, por intermédio do nosso esforço intelectual e das imagens que mobilizamos, algo novo no mundo.

Notas

[1] Bergson, H. O esforço intelectual. In: ____. A energia espiritual. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009.

[2] Bergson, H. Matéria e memória. 4. ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010.

[3] Bergson, H. As duas fontes da moral e da religião. Coimbra: Almedina, 2005.

[4] O esforço intelectual, p. 161.

[5] Matéria e memória, p. 86.

[6] O esforço intelectual, p. 181.

[7] As duas fontes da moral e da religião, p. 50.

Sobre o autor

Daniel B. Portugal é professor da ESDI/UERJ. Doutor em Comunicação e Cultura pela UFRJ.

Formato para citação

PORTUGAL, D. B. O esforço criativo: considerações bergsonianas. Revista Não Obstante, v. 3, n. 1, pp. 21-25, jan./jun. 2018. <http://www.naoobstante.com.br/revista>.

.

.

.

.

Ela não está mais ali, ela está em todo lugar

Marcos Beccari

.

Marcos Beccari. Assionara Souza, 2018. Fonte: Acervo do autor.

Marcos Beccari. Assionara Souza, 2018. Fonte: Acervo do autor.

.

Para Assionara Souza (1969-2018).

“Você consegue entender o que estou dizendo? Consegue?”. Ela insistia em me perguntar isso, com seu olhar arguto, denunciando a inteligência própria de uma alma brincalhona: “Agora que você entendeu, por favor me explica, porque eu ainda não vi sentido algum”. Essa cautela de não se prender aos significados era, na verdade, uma atenção constante ao díspar, ao controverso. Pela interlocução acolhedora dessa escritora parda, homossexual, nascida em Caicó-RN e radicada em Curitiba-PR, aprendi a me deslocar por entre as artes, a me desprender de meus horizontes e a me surpreender com as pessoas. Nara ensinou-me a ler o mundo. E, de repente, numa fria segunda-feira de 2018, o mundo tornou-se pequeno demais para o tamanho de Assionara Souza.

A conheci em algum corredor da UFPR, quando eu recomendava Milan Kundera a um amigo. Nara inclinou-se ao meu ouvido e murmurou: “Não pronuncie esse nome em voz alta por aqui, todo mundo vai caçoar de você!”. Na época, ela havia recém-publicado Cecília não é um cachimbo (7Letras, 2005), seu primeiro livro, e pesquisava os trânsitos entre literatura e artes plásticas na obra de Osman Lins. Leitora voraz, apresentou-me Cortázar, Marguerite Duras, Wislawa Szymborska e as russas todas. Eu descobria, então, uma artífice das palavras e um poço de erudição a transbordar generosidade.

Como era ela? Um rosto magro escondido por cabelos volumosos, olhos negros em alerta, prestes a disparar uma visão desconcertante: “Correr para onde, se é dentro o labirinto?” [1]. Passei a ler tudo o que Nara escrevia, além de frequentar suas aulas de contos curtos – não pretendia aventurar-me na escrita literária, o que eu queria era entender como Nara criava pensamentos tão instigantes. Quando revelei isso a ela, disse-me que a filosofia é um exercício de descrever o pensamento, e que descrever o pensamento não significa necessariamente exercê-lo. A literatura, por sua vez, como ela a concebia, não se detém no pensamento, mas se ocupa de fazê-lo falar.

Nesse sentido, Nara possuía como ninguém o poder de criticar e criar evidências. Certa vez a encontrei, num café, lendo uma manchete de jornal que dizia algo como: prefeitura promove show beneficente em homenagem às vítimas do câncer. Ao que Nara me indagou: “Mas quando foi que a doença se tornou um mérito a ser homenageado?”. Ela não estava simplesmente confiscando um enunciado mal construído. Sua perspectiva era a de uma mulher cuja voz foi desde sempre confiscada. Uma mulher que testemunhou muitas outras em volta dela sendo reduzidas ao silêncio. Essa questão constitui a premissa, por exemplo, do conto Caligrafia: “As mulheres de minha família sofrem do mal da palavra” – não se trata, é claro, da família dela, literalmente, e sim de todas as vozes que “herdaram” esse mesmo “mal”.

Porque mulher gosta muito da palavra. E quando falta, a doença chega. Sorrateira. Sedutora. Eu sei que há muitas maneiras de se pegar essa doença. Ainda mais que as mulheres da minha família têm muita facilidade para o silêncio. É um descuido, e pronto! Começam a parar olho demais numa coisa só, boca cerrada, minimalismos [2].

Em sua obra, o tema do silêncio é tão presente quanto o da invisibilidade, isto é, o aspecto mais banal e inexprimível do cotidiano. Por isso Nara evitava as longas narrativas do romance; preferia ficar com os detalhes, que são mais bem retratados em notas breves. “Gosto de enxergar luminosidades em figuras aparentemente apagadas e sem brilho […] como uma forma de chamar atenção para a beleza que se revela quando ninguém está olhando” [3]. Trata-se de enxergar o que não está em cena, o que se esconde por trás da cortina, como vemos na abertura de Na rua: a caminho do circo:

Geraldine adora morder copos de vidro. Agora mesmo, por exemplo, enquadrada na janela do quarto que dá para um grande terreno baldio, olhos estáticos e atenciosos ao trabalho dos homens que somam esforços para erguer a grande lona, ela prende entre os dentes com toda força a borda do copo com uma bebida quente. Na tela dos óculos embaçados pelo vapor aos poucos vai surgindo um desenho suave e colorido. “Mais um circo. Isso é bom” – ela pensa, o vidro prestes a romper [4].

Contra as histórias insuportavelmente dramáticas, dizia ela, temos o cotidiano insuportavelmente banal. Mestre da ironia, Nara não perdia de vista que esses aspectos opostos da vida (o dramático e o banal) se chocam constantemente, se contradizem, se ridicularizam um ao outro. De um lado, vemos o idílio cotidiano, com suas pequenas crenças revalorizadas; de outro, o banal reencontrado, como uma descrença crua que, na verdade, sempre esteve presente. É como o hábito, em Os hábitos e os monges, de “Fingir crer no inimigo para não descrer de toda a espécie” [5]. No fundo, acreditar dá no mesmo que fingir, assim como descrer pode ser também um modo de crer.

Nara fazia sua morada nessas controvérsias e ambiguidades, encenando o cotidiano como um teatro sem heróis. Os atores vestem as máscaras de suas próprias máscaras, e sob a máscara da narradora explode o riso de uma escritora transeunte, voyeur e nômade. Nossas melhores conversas foram quando caminhávamos pelo centro, e era interessante ver como Nara se alegrava com os artistas de rua: malabaristas, ilusionistas, comediantes etc. “Esses caras é que sabem dos truques!”. O conto Mímica, por exemplo, gira em torno do impasse de um mímico apresentando-se a uma plateia de cegos. Ele decide, então, tirar a roupa, para ver se o público perceberia sua nudez. Ao final, o truque é feito, “E durante todo o tempo o mímico manteve-se virtuosamente limpo e vestido” [6].

Cegos e mímicos somos todos um pouco. Mas mimetizar um estado de coisas que se duplicam e se diferenciam cegamente exige a lucidez de andar pelas ruas. Tudo faz alusão a tudo, ao mesmo tempo em que nada se confunde com nada, pois em cada canto abre-se um universo próprio, distinto, singular. O truque de Nara consistia em saber que a profundidade das coisas reside em sua dimensão mais mundana e trivial. Não há fatos a serem narrados, há apenas cenas a serem notadas com maior ou menor atenção. Desse ponto de vista, o diferente torna-se normal, e o normal, diferente.

Há diferença nos dias. Mesmo naqueles em que se espera por outros dias. Há diferença nas palavras. Há diferença na alegria e na tristeza. A moça não sabe disso. Mas vive. E as palavras não vão fixar no passado uma pedra sobre a tristeza da moça. As palavras querem a alegria do que vem depois da tristeza. A tristeza é só um desejo de não ser nunca mais triste [7].

Dois anos atrás, depois de já ter ilustrado a capa de alguns de seus livros [8], fui surpreendido ao saber que Nara havia se matriculado em meu curso de aquarela. Disse-me que queria aprender não a pintar, mas a ver as coisas como eu vejo, para entender qual é a graça que eu via em seus textos. Em que pese sua exagerada modéstia, sentia-me como o mímico diante dos cegos, e também como um cego diante da mímica. Como seria possível lecionar sabendo que há na turma a melhor escritora que eu conheço? Mas, ao longo do curso, fui percebendo que ela só queria estar ali, perto dos mais jovens, descobrindo com eles as potencialidades de cada qual. E vendo-a tão entusiasmada com o avanço dos colegas, aprendi outra bela lição: mais do que ensinar, um professor precisa estar perto dos alunos. Nara esteve por perto desde quando a conheci.

Foi também ao longo de 2016 que eu já tentava assimilar, com natural discrição, sua decisão de não tratar do câncer. Nada havia de renúncia em seu comportamento; pelo contrário, eu nunca a tinha visto tão empolgada e produtiva. Estreou na dramaturgia escrevendo a peça Das mulheres de antes (Inominável Cia. de Teatro, 2016), bem como na poesia, com o livro Alquimista na chuva (Kotter, 2017). De fato, não era possível sequer prever quando é que deixaria de trilhar novos e inusitados caminhos, com sua vontade insaciável de redescobrir a beleza das coisas que passam.

Assionara Souza foi uma artista que observava o mundo de perto, tornando visível o invisível, audível o inaudível e pensável o impensável. Escrever era a sua afirmação de força e vitalidade, mostrando a perplexidade que emerge das coisas mais simples. Mas “como defender, só com palavras, a vida?” – Nara gostava de perguntar, retomando João Cabral de Melo Neto, cuja resposta eu reproduzo abaixo. E embora a saudade se imponha como um tabuleiro largado no meio da partida, o alento é saber que sua voz permanece, como uma abertura para outras formas de ver, de ser e de viver.

Severino retirante,

deixe agora que lhe diga:

eu não sei bem a resposta

da pergunta que fazia,

se não vale mais saltar

fora da ponte e da vida;

nem conheço essa resposta,

se quer mesmo que lhe diga

é difícil defender,

só com palavras, a vida,

ainda mais quando ela é

esta que vê, Severina

mas se responder não pude

à pergunta que fazia,

ela, a vida, a respondeu

com sua presença viva.E não há melhor resposta

que o espetáculo da vida:

vê-la desfiar seu fio,

que também se chama vida,

ver a fábrica que ela mesma,

teimosamente, se fabrica,

vê-la brotar como há pouco

em nova vida explodida;

mesmo quando é assim pequena

a explosão, como a ocorrida;

mesmo quando é uma explosão

como a de há pouco, franzina;

mesmo quando é a explosão

de uma vida Severina [9].

Notas

[1] Trecho do poema Nem isso, disponível em: <http://cecinest.blogspot.com.br/2016/07/nem-isso.html/>. Acesso: 30 mai. 2018.

[2] Souza, A. (org.). Translações: literatura em trânsito. Curitiba: Arte & Letra, 2014, p. 78.

[3] “Assionara Souza por ela mesma”. In: Centro de Documentação de Literatura de Autoria Feminina Paranaense. Disponível em: <http://sites.uem.br/cedoc-lafep/indice-de-escritoras/letra-a/assionara-souza/assionara-por-ela-mesma>. Acesso: 30 mai. 2018.

[4] Souza, A. Na rua: a caminho do circo. Curitiba: Arte & Letra, 2015, p. 7.

[5] Souza, A. Os hábitos e os monges. Curitiba: Kafka Edições, 2011, p. 62.

[6] Souza, A. Amanhã. Com sorvete! São Paulo: 7Letras, 2010, p. 12. Disponível em: <http://www.martinsfontespaulista.com.br/anexos/produtos/capitulos/618379.pdf>. Acesso: 30 mai. 2018.

[7] Souza, A. Os hábitos e os monges, op. cit., p. 84-85.

[8] Foram três: Amanhã. Com sorvete! (7Letras, 2010), Translações: literatura em trânsito (Arte & Letra, 2014) e Na rua: a caminho do circo (Arte & Letra, 2015).

[9] Melo Neto, J. C. de. Morte e Vida Severina: auto de Natal pernambucano. Rio de Janeiro: Alfaguara, 2016, p. 67-68.

Sobre o autor

Marcos Beccari é aquarelista e professor adjunto da UFPR. Doutor em Educação pela USP.

Formato para citação

BECCARI, M. Ela não está mais ali, ela está em todo lugar. Revista Não Obstante, v. 3, n. 1, pp. 26-32, jan./jun. 2018. <http://www.naoobstante.com.br/revista>.

.

.

.

.

O que é um leitor?*

Rogério de Almeida

.

*Texto originalmente publicado na Revista da Olimpíada Brasileira de Linguística, São Paulo, n. 1, set. 2015, pp. 10-13.

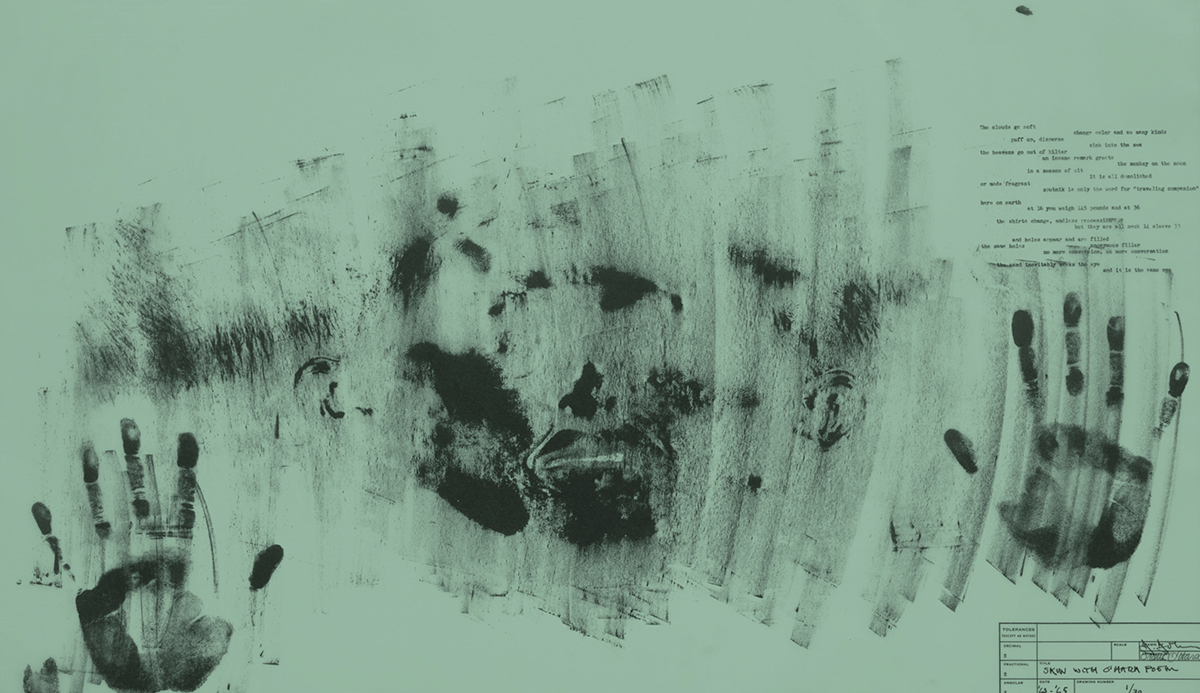

Jasper Johns. Skin with O’Hara Poem, 1963. Fonte: MoMA – https://www.moma.org/.

Jasper Johns. Skin with O’Hara Poem, 1963. Fonte: MoMA – https://www.moma.org/.

Não há fatos, apenas interpretações. – Nietzsche

É muito comum ouvirmos que é importante ler, que todos devem ler, que ler é fundamental em nossas sociedades contemporâneas. E as razões para se ler são muitas e muitas delas utilitaristas. Por exemplo, uma vez um estudante me disse que ler ajuda a ampliar o vocabulário e que isso é útil numa entrevista de emprego. Perguntei a ele se gostava de ler e ele me respondeu que infelizmente não. Havia no tom de sua voz um certo amargor, como se o destino o tivesse privado de um gosto demasiadamente útil. Mas acho que as coisas não são bem assim.

Primeiro porque ler não é um verbo intransitivo. Que isso quer dizer? Que não se lê qualquer coisa do mesmo jeito e nem com o mesmo gosto. Por exemplo, quem gosta de comer não gosta de comer qualquer coisa, mas certamente provou de muitos pratos antes de escolher seus favoritos. Com a leitura acontece o mesmo. Há quem goste de romances, mas não suporta poemas. Há os que se dedicam aos tratados filosóficos e esnoba os romances. Entre os que leem romances, há os que preferem os clássicos enquanto outros se contentam com os eróticos. Enfim, são gostos. Eu mesmo, que sou um leitor faminto, não suporto os livros jurídicos e, juro, nunca li um regulamento até o fim.

Então, ler não é simplesmente ler, mas ler alguma coisa. Nesse sentido, somos todos leitores. Porque lemos livros, jornais, mensagens de whatsapp, receitas de bolo, legendas de filme… Bom, mas e os analfabetos? Estes, privados dos códigos linguísticos, leem o mundo. Aliás, Paulo Freire, o nosso educador maior, disse que ler é um ato importante porque a leitura da palavra escrita nos ajuda na leitura do mundo. E de fato lemos o mundo. Penso, por exemplo, em nossos ancestrais que não conheceram a palavra escrita porque ainda não tinha sido inventada. O que pensavam eles do mundo? O que faziam no tempo livre? Não sabemos exatamente, mas é certo que contavam histórias, quase sempre em volta de uma fogueira, de preferência quando a noite caía e o mundo se tornava mais misterioso, mais escuro e mais assustador.

Somos, portanto, leitores do mundo. Aprendemos a lê-lo. Assim como aprendemos a ler a palavra escrita. Mas não estou interessado em qualquer tipo de leitor, me interessa agora o leitor de histórias de ficção, essas que são narradas com arte. Qualquer um escreve um bilhete, uma mensagem no twitter e, se conhecer a estrutura, uma redação escolar. Mas é preciso arte para um poema, para um conto, para um romance. E é preciso ser leitor para gozar dos prazeres de uma boa literatura.

De fato, o leitor é aquele que joga com o texto, que inventa perguntas, constrói hipóteses, faz inferências, dá opinião, tece tramas paralelas, mergulha na história, imagina-se no lugar do herói, torce por ele, contra ele, vive enfim outras vidas. Se você perguntar ao leitor por que ele lê, sua resposta variará em torno da ideia de prazer. Há um gosto que se prova na leitura que não é igual a nenhum outro. Quem descobriu esse prazer, quer sempre mais.

O leitor é um jogador. Ele aprendeu que todo texto é uma construção de sentidos. O escritor, fingindo que não quer nada além de contar uma história, inventa situações que poderiam ser reais, que poderiam acontecer com ele, com você ou comigo. E o leitor, entrando no jogo, faz de conta que essa história de fato aconteceu, que as personagens são pessoas como eu ou você. E então o jogo se desenrola: o escritor inventa um evento e o leitor o interpreta, isto é, constrói um sentido. O escritor faz aparecer uma personagem e o leitor logo adivinha quem ela é o que irá fazer. Por exemplo, se eu escrever que o João está num namoro monótono com a Maria porque tem medo de ficar sozinho, o que você, leitor ou leitora, imaginará se a Beatriz entrar na história e na relação dos dois? E se eu disser que essa Beatriz é uma sedutora, mas que, diferente do João, ela só quer saber de viver sozinha?

Meu caro leitor, minha cara leitora, não sei o que você imaginou, mas eu mesmo que inventei isso, e que não sei o que acontecerá depois, estou curioso para saber como se resolve esse jogo que parece insolúvel. Terminará o João sozinho? Ou finalmente Beatriz quererá viver com alguém? Ou ainda: terminarão os dois infelizes? Ou você é do tipo que gosta dos jogos com finais felizes?

Há muitas possibilidades. O leitor sabe que o prazer do jogo é que um desafio puxa outro, um problema se conecta ao outro e, às vezes, com sorte, as coisas se resolvem. Mas quem as resolve, o escritor ou o leitor? Creio que ambos, pois um não existe sem o outro. Porque é o leitor que dá vida a uma obra por meio de sua leitura. E não me refiro ao trabalho de decodificar palavras e sentenças, mas ao ato de criar uma história à medida que se mergulha na narrativa. Esse ato de criar, de imaginar, de vislumbrar um sentido no que está sendo lido é chamado de interpretação.

O leitor é, desse modo, um intérprete. Na filosofia, a arte de interpretar textos é chamada de hermenêutica, em homenagem ao deus grego Hermes. E é uma arte porque um texto literário jamais se esgota em um único sentido, em uma única interpretação; ao contrário, é uma obra aberta, como chamou Umberto Eco. Uma obra aberta às múltiplas leituras, de acordo com os diferentes leitores que se lançam à aventura da navegação livresca.

É por isto que os livros fazem bem: porque nos compreendemos melhor no exercício de compreender os outros, mesmo que esses outros sejam personagens literários que vivem uma vida de ficção, mas que por vezes desejamos que fosse a nossa. E esse jogo de viver de mentirinha é gostoso, pois as alegrias e tristezas estão sempre num lugar seguro, que são as páginas de papel.

O leitor, por fim, é alguém em busca de mais vida, que quer com a leitura intensificar sua própria vida, torná-la mais intensa, mais repleta, mais plena. E o bom leitor sabe que o mundo não é muito diferente de um livro. Em ambos, as interpretações contam mais que os fatos.

Sobre o autor

Rogério de Almeida é professor associado da FEUSP. Doutor em Educação e livre docente em Cultura e Educação, ambos pela USP.

Formato para citação

Almeida, R. de. O que é um leitor?. Revista Não Obstante, v. 3, n. 1, pp. 33-37, jan./jun. 2018. <http://www.naoobstante.com.br/revista>.

.

.

.

.

Réquiem para Eva*

Assionara Souza

.

*Texto inédito, escrito em janeiro de 2012.

Marlene Dumas. Chlorosis (Love sick), 1994. Fonte: MoMA – https://www.moma.org/.

Marlene Dumas. Chlorosis (Love sick), 1994. Fonte: MoMA – https://www.moma.org/.

Tudo que morre teve antes um objetivo, uma espécie de atividade, e assim se gastou.

– Franz Kafka

Não vale a pena retomar o fio da origem de ________ – isso demandaria conceitos amplos, desdobrados em tediosos argumentos suspensos por uma sintaxe frouxa e ilusória; propensos somente a nos distanciar ainda mais do sentido que teríamos alcançado a uma simples contemplação dos olhos miúdos e famintos de ________. Seu nome, entretanto, pela maneira como o pronunciamos, revela o que sentimos por ________; algo próximo à devoção ou desprezo. Devoção por querermos tomar posse de sua figura e seus artifícios; por ansiarmos que ________ esteja colada a nossos gestos, antecipando a surpresa de existirmos por ela e com ela. Existência plenamente mesclada à imediatez dos desejos que a ela dirigimos. E desprezo, por desconfiarmos de que ________ não resistirá por muito tempo sem que seja roubada e cooptada à outra forma, ideia, configuração.

Embasbacados e sob completo domínio de ________, não disfarçamos nossa alegria. ________ nos testa a todo momento. Mede em nós a vontade de sua presença. Se não estivermos prontos a responder, ameaça nos abandonar. Distraídos e, por vezes, até envergonhados de nossa sorte, usufruímos de um prazer supremo. Com isso, atraímos olhares. Somos tomados como exemplo. Flagram-nos à distância. Comentam aos cochichos. Calculam a ocasião certa em que também serão contemplados com o benefício de que nos regalamos. Servimos de exemplo e inspiração. Trabalham sem medir esforços. Certos de que sua juventude, sagacidade e esperteza, tudo isso poderá ser a paga de uma transferência simples e sem erro. ________ sorri de um prazer quase surdo ao percebê-los em sanha, suficientes, fortes e prontos.

No entanto, nunca estamos seguros. É comum que nos vejam contemplando as mãos vazias, estabelecendo ínfimas comparações. Em vão, abrimos janelas, vasculhamos gavetas, vertemos lágrimas, proferimos discursos que justifiquem o imerecido desprezo e abandono. Num impulso débil, arquitetamos vinganças frias. Choramos no escuro.

Quando, fartos de cansaço, vislumbramos o começo da compreensão, essa espécie de libertação real, é sempre tarde demais. Voltamos ao ponto zero. Ao princípio vazio. Constrangidos por constatarmos que a substância volátil de ________ pertença agora a um outro; e que, com ela, este outro se distraia; que dela este outro se aproprie – tanto quanto nós o fizemos. Não sabíamos de antemão, quando a devorávamos escandalosamente, o perigo à espreita. Vaidosos, brindávamos com taças vazias.

Alguns, tomados da lembrança de a ter possuído, degeneram-se, multiplicam suas dores reais com as dores imaginárias. Resquício vivo de ________ ainda presente na ausência. Somente seu breve rastro, disposto a açoitar consciências. Ruído silencioso que percorre caminhos de memórias antigas. Este o fenômeno.

Dizem, certos alfarrábios forjados, que somente ao leito de nossa morte ________ se mostra tal como de fato é. Neste ínfimo instante, a careta sarcástica de ________ nos é dada a conhecer; ao último esforço de vontade moribunda. Por isso o espanto intraduzível da morte a todos se coloca como um mistério. Aos vivos, ________ não se deixa flagrar de todo ou capturar. É cheia de disfarces e maneiras de mover-se. Esgueira-se entre as coisas perdidas, para ser surpreendida sempre que não a procuramos. Restos de comida que deitamos da mesa à vigilância do olhar faminto dos cães: aí também está ________. No suspense úmido da noite – quando acordamos de um pesadelo do qual não lembramos; é ________ a cravar suas garras imperceptíveis e perseverantes na estrutura que comanda o sossego das horas. ________ é a um só tempo humilde e arrogante. Mísera, quando lhe convém. Suficiente em outras situações. Desconfio que ________ vive de nossa sobrevida. Mas isso é também sonho. Ilusões que se projetam de todo o contágio de convicção a que estamos sujeitos. Morremos quase sempre sem compreender. Enquanto ________, geração após geração, permanece para zombar de nossa lúcida ignorância.

Sobre a autora

Assionara Souza nasceu em Caicó-RN, em 1969, e radicou-se em Curitiba-PR, onde faleceu em 2018.

Formato para citação

SOUZA, A. Réquiem para Eva. Revista Não Obstante, v. 3, n. 1, pp. 38-41, jan./jun. 2018. <http://www.naoobstante.com.br/revista>.

.

.

.

.

Anastomose

Ensaio visual

.

Frames 16mm da videoinstalação Anastomose, por Frederico Benevides (direção) e Ivo Lopes Araujo (fotografia), 2018.

Sobre os autores

Frederico Benevides é pesquisador e realizador. Ivo Lopes Araújo é diretor de fotografia.

.

Ir para naoobstante.com.br lll Acessar outras edições da revista