Acessar esta edição em pdf lll Ir para naoobstante.com.br lll Outras edições

Sumário

- A ciência é ascética, não cética: considerações nietzscheanas sobre arte e verdade

[Marcos Beccari]

- Vontade e livre-arbítrio em Schopenhauer

[Daniel B. Portugal]

- Uma ética sem valores ou um solipsismo às avessas

[Marcos Beccari]

- A linguagem como um jogo de xadrez: considerações sobre a teoria linguística de Saussure

[Daniel B. Portugal]

- Geografias do cinema: formas de ocupar e inventar os espaços urbanos

[Aline B. Portugal]

- Vlad e Mina conversam sobre o cinematógrafo: um diálogo sobre design, arte e ciência

[Erick Renan Kampa]

.

..

Editorial

Este é o segundo volume da revista Não Obstante, periódico semestral coordenado por nós, Marcos Beccari e Daniel B. Portugal. Com a proposta de fomentar a reflexão filosófica em geral, paralelamente ao trabalho que desenvolvemos academicamente e com o podcast Não Obstante, esta edição oferece aos leitores e leitoras um contato introdutório aos pensamentos de Nietzsche, Schopenhauer, Wittgenstein e Saussure.

O primeiro texto, A ciência é ascética, não cética, apresenta a crítica de Nietzsche ao espírito científico, cuja inclinação ao ascetismo depõe contra sua suposta orientação cética. Na sequência, Vontade e livre-arbítrio em Schopenhauer descreve o modo como esse filósofo contrapõe liberdade e vontade individual (enquanto representação) passando ao largo de um mecanicismo causalista. Em Uma ética sem valores ou um solipsismo às avessas, parte-se da proposta ética de Wittgenstein para mostrar que, suspendendo-se a base metafísica que a sustenta, ela pode se aproximar do viés trágico de Spinoza. Por fim, o texto A linguagem como um jogo de xadrez descreve como, sob o prisma de Saussure, o ser humano está desde sempre imerso em um mundo de linguagem que ele não controla.

Esta edição conta também com os textos de dois convidados. Em Geografias do cinema, Aline B. Portugal condensa algumas das inquietações oriundas de sua dissertação de mestrado (PPGCOM-UFF), que trata das formas de ocupar e inventar as cidades no cinema brasileiro contemporâneo. Em Vlad e Mina conversam sobre o cinematógrafo (texto desenvolvido em disciplina ministrada pelos coordenadores desta revista, no PPG-Design UFPR), Erick Renan Kampa tece um breve diálogo sobre os valores que influenciaram o design nos primórdios da indústria do entretenimento.

Boa leitura!

Os editores

Expediente

A Revista Não Obstante é uma publicação semestral de divulgação científica nas áreas de humanidades. Os textos publicados são de autoria dos editores e de autores convidados.

Edição: Marcos Beccari e Daniel B. Portugal.

Suporte institucional: Aegis education.

Endereço: Rua Senador Vergueiro 30 apto 201. Rio de Janeiro, RJ. 22230-001.ISSN 2594-5734

Imagem da capa desta edição: Elvis Benicio (instagram.com/elvisbenicio).

.

...

.

A ciência é ascética, não cética: considerações nietzscheanas sobre arte e verdade

Marcos Beccari

.

Winslow Homer. The Fog Warning, 1885. Fonte: Museum of Fine Arts, Boston.

Winslow Homer. The Fog Warning, 1885. Fonte: Museum of Fine Arts, Boston.

Não me venham com a ciência, quando busco o antagonista natural do ideal ascético, quando pergunto: “onde está a vontade oposta, na qual se expressa o seu ideal oposto?” Para isso a ciência está longe de assentar firmemente sobre si mesma, ela antes requer, em todo sentido, um ideal de valor, um poder criador de valores, a cujo serviço ela possa acreditar em si mesma – ela mesma jamais cria valores. Sua relação com o ideal ascético não é absolutamente antagonística em si, ela antes representa, no essencial, a força propulsora na configuração interna deste.

– Nietzsche (Genealogia da moral, III, § 25). [1]

Apontar aspectos religiosos da ciência pode parecer, para algumas pessoas, uma completa heresia. Neste ensaio, não pretendo desenvolver o tema à exaustão, mas somente esboçar um ponto de partida: a ciência não é e nunca foi cética, ela apenas se vale do ceticismo como instrumento para confirmar sua crença numa ordem natural e inteligível que, uma vez pressuposta, contraria o pensamento cético.

São muitas as abordagens possíveis a serem levadas em conta numa discussão sobre crenças científicas, a começar pelo campo da Filosofia da Ciência: Popper, Bachelard, Kuhn, Feyerabend etc. Poderíamos ainda acrescentar a transversalidade conciliatória que Deleuze e Guattari [2] estabelecem entre arte, ciência e filosofia, como sendo modos distintos de uma mesma dinâmica de criação e expressão humanas. Mas para ser econômico aqui, delimito a questão a partir de uma visada nietzschiana.

A arte, na qual precisamente a mentira se santifica, a vontade de ilusão tem a boa consciência a seu favor, opõe-se bem mais radicalmente do que a ciência ao ideal ascético: assim percebeu o instinto de Platão, esse grande inimigo da arte, o maior que a Europa jamais produziu. Platão contra Homero: eis o verdadeiro, o inteiro antagonismo – ali, o mais voluntarioso “partidário do além”, o grande caluniador da vida; aqui, o involuntário divinizador da vida, a natureza áurea. A vassalagem de um artista ao ideal ascético é, portanto, a mais clara corrupção do artista que pode haver, e infelizmente das mais corriqueiras: pois nada é mais corruptível do que um artista [3].

Na citação elencada acima, Nietzsche estabelece que arte e “vontade de verdade” são autoexcludentes por definição – daí que a arte “opõe-se bem mais radicalmente do que a ciência ao ideal ascético”. Sob o prisma nietzschiano, os ideais ascéticos se ligam a uma vontade de verdade, isto é, ao anseio de descobrir o que há “por trás” das coisas. Platão teria sido o criador deste “grande erro” ascético de negar a vida em proveito de uma ordem além da vida. Por sua vez, o artista – representado por Homero no antagonismo nietzschiano – quer sempre “aparência”: vive nela, cria a partir dela e a reafirma.

Para não nos estendermos na questão da arte em Nietzsche [4], é suficiente salientar que tal arte não se restringe à criação ou à contemplação de obras artísticas. Trata-se de criação de valores e ideias, mais do que objetos concretos. Com efeito, a arte não corresponde à atividade propriamente artística, mas a uma forma de viver que incorpora a “boa consciência” para com a aparência e a ilusão. “[…] nós somos, até a medula e desde o começo – habituados a mentir. Ou, para expressá-lo de modo mais virtuoso e hipócrita, em suma, mais agradável: somos muito mais artistas do que pensamos” [5]. Na contramão das doutrinas ascetas e metafísicas, as artes mostram como lidar com uma vida desprovida de verdade e outros valores absolutos; enfim, uma alternativa ao niilismo.

Em contrapartida, o cientista moderno, em sua rigorosa vontade de verdade, representa o cerne do ideal ascético: ele busca a todo custo e em qualquer lugar o que está por trás das aparências. Essa vontade de verdade – que se manifesta, dentre outras coisas, na necessidade científica de haver leis naturais (traduzíveis em teorias e demonstráveis na reprodução de experimentos) – constitui o axioma do ascetismo, plano no qual se localizam não apenas os sacerdotes platônico-cristãos, mas também os filósofos, os cientistas e os artistas ascéticos. O ascetismo funciona, pois, como suporte – ao mesmo tempo metafísico e niilista, segundo Nietzsche – de todos os “ideais” humanos: religião, moral, conhecimento etc.

Interessante é notar que o discurso ascético, em especial o científico, apropria-se frequentemente de imperativos (pseudo) céticos para mostrar que as aparências enganam, portanto em proveito de como as coisas “realmente são” (ou seja, a verdade). Exemplo recente são as “cinco regras da ciência” enunciadas por Neil deGrasse Tyson [6], que é um dos novos Carl Sagans da ciência pop: 1) questione a autoridade no assunto, 2) pense por si mesmo, 3) valide suas ideias pela evidência adquirida na observação e experimentação, 4) siga a evidência onde quer que ela aponte, 5) tenha em mente que você sempre pode estar errado.

A princípio, tais regras parecem aludir vagamente o empirismo cético de David Hume, só que passando ao largo de sua crítica radical a, justamente, toda espécie de regra (como a do princípio de causalidade) [7]. Ora, se repararmos na importância que Tyson atribui à noção de “evidência”, verificaremos aí uma clara inversão do ceticismo: ao invés de priorizar o real, a sensação imediata (ou a “impressão”, nos termos de Hume), prioriza-se a ideia, a descrição intelectual que “se revela” a partir da observação. Eis uma artimanha tão sutil quanto decisiva: o dado empírico confirma uma ideia, enquanto que, para o cético, ideias nunca são “confirmáveis” – pois as palavras, números e conceitos não servem para adequar o mundo às ideias que temos dele, mas o contrário: adequar nossas ideias ao mundo. Em suma, quando o ceticismo é aplicado como instrumento para discernir uma ordem verdadeira, deixa de ser ceticismo.

Não por acaso, “o problema da ciência não pode ser reconhecido no terreno da ciência” [8]. Pois ciência e ideal ascético são “necessariamente aliados”, conforme atesta-nos Nietzsche em sua Genealogia da moral [9]. Na emergência de cunho ascético para a moral científica, a noção positivista de “observação desinteressada” não contraria nem supera o ideal ascético da Verdade Absoluta, mas somente o reforça: justamente por pensar que as verdades podem e devem ser “corrigidas” com o tempo, o cientista sente-se seguro pela crença ascética que este (pressuposto) progresso do conhecimento lhe proporciona.

Tal ideal transcendente, com sua pretensa autocrítica do conhecimento, só serve para acomodar as “evidências” à necessidade ascética de se confiar numa ordem verdadeira. Com efeito, não é incoerente o fato de que a maioria dos cientistas encara a ciência como um permanente exercício de “modéstia” (cristã), que promove certo apequenamento do homem diante do universo. Assim como a filosofia “crítica” (kantiana, que Nietzsche chama de “ciência inatural”), as ciências naturais praticam, desde Copérnico, a megalomania da razão, a saber: buscam o erro precisamente ali onde o mundo se mostra como aparência e é vivenciado imediatamente pelos sentidos, pois a regra é a de que “as aparências enganam”.

Ora, o ascetismo assume sua forma mais irredutível ao decretar que “existe um reino da verdade e do ser, mas precisamente a razão é excluída dele!” [10]. Em outros termos, “Não existe conhecer: logo – existe um Deus: que nova elegantia syllogismi! Que triunfo do ideal ascético!” [11]. Ao querer separar o Deus religioso da verdade absoluta, a ciência moderna apenas reformou o ideal ascético, tal como Lutero o fez em relação ao cristianismo. Nesse expediente “ressentido”, nos termos de Nietzsche, a ciência acredita ter dispensado Deus para ficar apenas com a verdade firme e confiável, portanto mais digna de fé.

A vontade de verdade torna-se assim tão insaciável que traz em si mesma o germe de sua autoimplosão: ela leva, por exigência intelectual (na esteira do método cartesiano), tanto à dúvida quanto ao seu próprio fundamento, a ideia de Deus. Deste modo, o cientista é nada mais que um funcionário do ascetismo, prezando pela “seriedade” para com a verdade.

Levar a sério. – O intelecto é, na grande maioria das pessoas, uma máquina pesada, escura e rangente, difícil de pôr em movimento; chamam de “levar a coisa a sério”, quando trabalham e querem pensar bem com essa máquina – oh, como lhes deve ser incômodo o pensar bem! A graciosa besta humana perde o bom humor, ao que parece, toda vez que pensa bem; ela fica “séria”! E “onde há riso e alegria, o pensamento nada vale”: – assim diz o preconceito dessa besta séria contra toda “gaia ciência”. – Muito bem! Mostremos que é um preconceito! [12].

Grosso modo, a ideia de “gaia ciência” refere-se a uma ciência sob a perspectiva do artista, uma ciência que não se “leva a sério”, como uma resolução para o conflito entre arte e vontade de verdade. Ao invés de uma ordem natural e inteligível, a gaia ciência parte da constatação da falsidade do conhecer humano, portanto da ciência. Sob este prisma, o “levar a sério” constitui um preconceito porque necessariamente admite apenas um caminho possível para o conhecimento. Nietzsche não propõe, em contrapartida, que abdiquemos do conhecimento em si (conhecer nunca dependeu de um levar-a-sério), e sim do “conhecimento pelo conhecimento – eis a última armadilha colocada pela moral: é assim que mais uma vez nos enredamos inteiramente nela” [13].

O argumento cético nietzschiano é o de que quaisquer conceitos, ainda que formulados inicialmente como forma de assimilação do real, tendem a uma fixação não apenas do real, mas também da linguagem que lhe atribui significado, correndo o risco de trocar e “fixar” um pelo outro [14]. Significa que o problema são os conceitos? Evidente que não, pois é por meio deles que organizamos, criamos e expressamos nossos valores e ideias. A questão é que nossos valores e ideias não existem “noutro lugar” como pensava Platão, nem “neles próprios” como pensava Kant, muito menos sob a forma de “partes dialéticas” como queria Hegel. Valores e ideias são inventados e, ao serem transformados em conceitos, correm o risco de serem naturalizados, ou seja, encerrados como fatos pressupostos.

Nada possui valor em si, pois para Nietzsche nada é em si: “[…] a natureza é sempre isenta de valor: – foi-lhe dado, oferecido um valor; e fomos nós esses doadores e ofertadores! O mundo que tem algum interesse para o ser humano, fomos nós que o criamos!” [15]. Criamos valores porque não podemos viver sem agir, e não podemos agir sem julgar, sem escolher. Mas nenhum valor tem substância; ele é algo como uma casa vazia, uma função a ser preenchida. Importa então o ato que constitui o valor: a valoração. Se a vida não pode ser “avaliada” (pois ela não se justifica por nenhuma razão e não se reduz a nenhum conceito), viver implica criar valores, inserir novas verdades, mas como um criar ativo constante, e não como um tornar-se consciente de algo “em si”, inequívoco e predeterminado.

Daí que, para Nietzsche, a arte seria o antídoto ao ascetismo (e ao niilismo dele advindo). Pois somente a arte, graças à sua distintiva vontade de aparência, pode exercer o criar amoral: ela é capaz de demonstrar que é possível uma (re)valoração e um cultivo do “não verdadeiro”, em oposição ao paradigma ascético da vontade de verdade. Ao reconhecer e reafirmar o sem-sentido do mundo, a arte celebra e instiga a criação de sentidos.

A ciência, por sua vez, nunca fez outra coisa além de criar sentidos – com a diferença de colocá-los acima das aparências, testando-os e corrigindo-os a partir de uma ordem pressuposta. Por conseguinte, nas palavras de Rogério de Almeida, em sua tese de livre-docência em Educação:

Com a ciência moderna, a experiência se converte em experimento e o conhecimento passa a expressar um modo de ler o mundo, de buscar a expressão das regularidades a partir das quais se praticam as políticas da verdade, da realidade e do domínio. O conhecimento deixa de ser páthei máthos para se tornar mathema, uma acumulação progressiva de verdades objetivas e exteriores aos homens [16].

Não se trata, obviamente, de acusar o pensamento científico de “pensar errado”. Os cientistas são capazes não apenas de descrever com muita exatidão os fenômenos da vida e do universo, como também de criar obras de arte grandiosas. Mas persiste na ciência a crença moral no ser-humano melhor, no mundo melhor, sempre em nome de um progresso do conhecimento. Acredita-se que a sociedade, assim como as teorias científicas, pode ser corrigida, melhorada, libertada das “ilusões” religiosas, políticas e culturais. Há claramente um critério que, embora resulte diretamente de convenções sociais, é colocado acima delas.

Essa esperança de progresso, confabulada pelo iluminismo setecentista e difundida na modernidade, opõe-se diametralmente à suspensão da crença que constitui o ceticismo – que não perde de vista o fato de a própria realidade ser despida de toda significação e de toda finalidade. Deste modo, o que a ciência tem em comum com o platonismo e outras formas de ascetismo (como aqueles que idealizam o Estado, a Escola, o Trabalho etc.) consiste na imposição de valores, de orientações morais, de modos de existir. Sob o prisma nietzschiano, trata-se de uma mesma “hostilidade à vida, a rancorosa, vingativa aversão contra a própria vida: pois toda a vida repousa sobre a aparência, a arte, a ilusão” [17].

Ocorre que nenhuma ação ou compreensão humana, como mandar um satélite para Plutão ou elaborar um antibiótico milagroso, é capaz de alterar o fato de que, conforme a conhecida sentença de Shakespeare em seu Macbeth, “o homem é um ator que gagueja em sua única fala, depois se cala e desaparece para sempre”. Não se trata de dizer asceticamente que o homem é insignificante diante da grandeza do universo. Trata-se de dizer ceticamente que, embora a experiência de estar vivo não tenha razão de ser e seu destino seja o nada, somos acometidos por uma vontade de viver cuja força não pode ser precisamente calculada.

Notas

[1] Edição consultada: Nietzsche, F. Genealogia da moral: uma polêmica. Trad. Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.

[2] Cf. Deleuze, G.; Guattari, F. O que é a filosofia? São Paulo: Editora 34, 1992.

[3] Nietzsche, F. Genealogia da moral, III, § 25.

[4] Para o aprofundamento dessa questão, ver: Rabelo, R. A arte na filosofia madura de Nietzsche. Londrina: Eduel, 2013.

[5] Nietzsche, F. Além do bem e do mal: prelúdio a uma filosofia do futuro, § 192. Edição consultada: trad. Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2005.

[6] Cf. o vídeo Five Simple Rules of Exploration and Discovery, disponível em: https://youtu.be/fct1ph7VrdI. Acesso em 20 out. 2017.

[7] Cf. Hume, D. Investigação sobre o Entendimento Humano. São Paulo: Editora UNESP, 1999.

[8] Nietzsche, F. O nascimento da tragédia: ou helenismo e pessimismo, p. 15. Edição consultada: trad. Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.

[9] Idem, Genealogia da moral, III, § 25.

[10] Ibidem, III, § 12.

[11] Ibidem, III, § 25.

[12] Idem. A gaia ciência, § 327. Edição consultada: trad. Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2001.

[13] Idem. Além do bem e do mal, § 301.

[14] A este respeito, Cf. o texto “Sobre a verdade e a mentira no sentido extra-moral”, publicado em: Nietzsche, F. Obras incompletas. São Paulo: Nova Cultural, 1999, p. 51-60.

[15] Nietzsche, F. A gaia ciência, § 301.

[16] Almeida, R. O mundo, o homem e suas obras: filosofia trágica e pedagogia da escolha. Tese de livre-docência. São Paulo: Faculdade de Educação da USP, 2015, p. 142.

[17] Nietzsche, F. O nascimento da tragédia, p. 19.

Sobre o autor

Marcos Beccari é professor do PPG-Design da UFPR. Doutor em Educação pela USP.

Formato para citação

BECCARI, M. A ciência é ascética, não cética: considerações nietzschianas sobre arte e verdade. Revista Não Obstante, v. 2, n. 1, pp. 6-14, ago./dez. 2017. <http://www.naoobstante.com.br/revista>.

.

.

.

.

Vontade e livre-arbítrio em Schopenhauer

Daniel B. Portugal

.

Recorte de: Edouard Manet. Berthe Morisot au bouquet de violettes, 1872. Fonte: Wikimedia Commons.

Recorte de: Edouard Manet. Berthe Morisot au bouquet de violettes, 1872. Fonte: Wikimedia Commons.

O mundo é minha representação. Com essa frase, Schopenhauer abre O mundo como vontade e como representação, sua obra principal, e formula a respeito dela o seguinte veredito: “esta é uma verdade que vale em relação a cada ser que vive e conhece, embora apenas o homem possa trazê-la à consciência refletida e abstrata” [1]. O que significa dizer que o mundo é minha representação? Que as coisas que existem no mundo existem sempre para mim, ou seja, para um sujeito. Quando vejo uma mesa, por exemplo, aquilo que vejo, com formas, cores etc., não existe como tal fora da imagem em minha mente, embora não se possa dizer tampouco que a mesa foi criada pela minha mente, uma vez que o que chamo de “minha mente” não pode existir sem imagens, lembranças, perceptos, pensamentos, em suma, sem objetos. Esse mundo que aparece para mim, ou mundo como representação, só existe, portanto, “entre” sujeito e objeto — ele pressupõe os dois. Sujeito e objeto são elementos interdependentes: um objeto que não aparece para nenhum sujeito é tão absurdo quanto um sujeito vazio, para o qual não existe nenhum objeto, incluindo ele mesmo como objeto para si.

Partindo dessa posição filosófica, Schopenhauer mostra o inevitável absurdo a que levam tanto as teorias que tentam derivar o sujeito dos objetos – como fazem, por exemplo, aqueles que consideram a mente como um epifenômeno do cérebro –, ou os objetos do sujeito – como fazem aqueles que acreditam que todo o mundo é uma invenção da mente do sujeito. A tentativa de derivar sujeito do objeto e vice-versa só pode ser efeito de uma aplicação equivocada do princípio da causalidade. Esse princípio procura delinear o funcionamento do mundo como representação, ou seja, definir as regras ou leis que regem tal mundo. Assim, seria absurdo tentar usar tal princípio para explicar a própria formação do mundo: seria mais ou menos como tentar explicar a origem do xadrez a partir das regras do xadrez.

Tudo que existe para mim enquanto sujeito que percebe e pensa é representação. Como sujeito, só tenho acesso às representações. Entretanto, para além de ser sujeito, observa Schopenhauer, sou também um indivíduo. Isto é, meu “[…] conhecimento, sustentáculo condicionante do mundo inteiro como representação é no todo intermediado por um corpo, cujas afecções […] são para o entendimento o ponto de partida da intuição do mundo” [2].

Eu não sou, portanto, como parecem pensar alguns, uma “cabeça de anjo alada destituída de corpo”, puro sujeito transcendental. Embora seja verdade que o grande ideal de Schopenhauer é algo bastante próximo da transformação do indivíduo em uma versão irracionalista dessa tal cabeça de anjo alada, de modo que, ao fim de tudo, ele nega o corpo tanto quanto Platão ou Agostinho – mas esse tema fica para outro texto.

Meu corpo, observamos, aparece para meu entendimento como representação. Entretanto, também tenho acesso a ele de modo completamente diverso através da minha vontade. Meu corpo aparece para mim, portanto, de duas maneiras completamente diferentes: uma vez como intuição do entendimento, ou seja, como representação, e outra vez como vontade, ou seja, de maneira direta, não representada. Essas duas maneiras de aparição, vale destacar, são aparições de uma única e mesma coisa – coisa esta que chamo de meu corpo quando ela aparece como minha representação e chamo de minha vontade quando ela aparece imediatamente em si mesma, como consciência de si. Dizendo de outro modo: meu corpo não tem uma vontade, ele é uma vontade aparecendo como representação.

Ora, se meu corpo, que é um objeto como outro qualquer, nada mais é, fora da representação, do que vontade, por que não concluir que o mesmo vale para todos os demais objetos? Não, evidentemente, que uma pedra ou uma árvore tenha consciência de si, mas isso não significa que ela não seja, como meu corpo, uma objetificação da vontade (ou seja, a vontade aparecendo como representação) – é, apenas, uma objetificação não consciente de si. Evidentemente, o termo “vontade” foi aqui expandido para coisas que não se enquadrariam no conceito ordinário de vontade, de tal modo que:

[…] estaria sempre numa renovada incompreensão quem não fosse capaz de levar a bom termo a aqui exigida ampliação do conceito de vontade, entendendo por esta palavra tão somente a espécie designada até agora pelo termo, acompanhada de conhecimentos segundo motivos, e motivos abstratos, logo, exteriorizando-se a si mesma sob a condução da faculdade racional que, como foi dito, é apenas o fenômeno mais nítido da vontade [3].

Estamos agora, portanto, no domínio de uma vontade inconsciente. E se a vontade pode ser inconsciente na árvore ou na pedra, por que ao menos parte dela não poderia ser também inconsciente no humano? E, por outro lado, se a vontade na pedra ou na árvore não implica livre-arbítrio, por que implicaria no humano? Seria a consciência de si suficiente para explicar o livre-arbítrio?

Esta última pergunta é muito próxima daquela que Schopenhauer buscou responder em um ensaio formulado para um concurso de filosofia, depois publicado na forma de livro, junto com outro texto, sob o título Os dois problemas fundamentais da ética. A pergunta-tema do concurso era: pode o livre-arbítrio da vontade humana ser deduzido da consciência de si? A pergunta, é claro, implica diretamente outra: a vontade humana pode ser considerada livre?

Muitas vezes, dizer que a vontade é livre significa simplesmente dizer “eu posso fazer o que eu quero”. Entretanto, observa Schopenhauer, ter livre-arbítrio em sentido forte não significa simplesmente poder fazer aquilo que se tem vontade – pois isto é evidentemente possível –, mas sim saber se a própria vontade é determinada ou não por algo exterior a ela.

O problema da determinação da vontade é de fato capcioso, pois se pergunto: “o que determina a minha vontade?”, as respostas de um defensor do livre-arbítrio só podem ser “eu” ou “nada”. Ora, se sou eu que determino a vontade, isso significa pressupor um “eu” de certa natureza que necessariamente determina a vontade. Dizer que “eu” determino minha vontade só faz algum sentido na defesa do livre-arbítrio se “eu” não for determinado por nada, de modo que apenas prorrogamos a resposta “nada” em uma etapa. Porém, pergunta-se Schopenhauer, o que seria algo que não é determinado por nada?

O que seria do mundo se a necessidade não permeasse todas as coisas e as mantivesse em seus lugares, e em particular não presidisse sobre a procriação dos indivíduos? Uma monstruosidade, um amontoado de pedaços desconexos, uma careta sem sentido – em outras palavras, o trabalho de genuíno e verdadeiro acidente [4].

Assim, se seguirmos a lógica, sempre caímos ou na necessidade ou em seu oposto, o acaso. O livre-arbítrio não é coerentemente pensável. Isso, para Schopenhauer, se deve ao fato de o mundo como representação pressupor causalidade e, portanto, necessidade. Nada pode ser livre como representação. A liberdade só poderia ser uma característica daquilo que existe fora da representação, isto é, da Vontade – pois, aí, as noções de acaso e necessidade não fazem sentido. Em resumo: a vontade só pode ser considerada livre como Coisa em si, mas, na medida em que se torna representação, que aparece como minha vontade individual para minha consciência, ela já estaria determinada.

Entretanto, o próprio Schopenhauer precisa rever, posteriormente, a inexorabilidade da determinação da vontade individual para dar conta da possibilidade de autossuprimir a vontade, o ato ético por excelência em sua filosofia. Ele encontra para esse ato um lugar especial que nos faz questionar, dentro de seu próprio sistema, até que ponto como sujeitos empíricos teríamos uma vontade sempre já determinada. Uma vez que tal supressão da vontade teria que ser um ato livre, e mesmo contra a vontade, ele não poderia advir do sujeito empírico previamente determinado, mas somente da Vontade livre como uma espécie de força externa, mesmo que tenha que derivar do sujeito:

[…] aquela negação do querer, aquela imersão na liberdade não é obtida por força de resolução, mas procede da relação mais íntima entre o conhecimento e o querer no homem; chega, em consequência, como de fora voando. Por isso, justamente, a Igreja denominou esse acontecimento efeito da graça [5].

Ficamos ao final, portanto, com uma ambivalência teórica que não se afasta tanto, nesse ponto específico, do referencial cristão. O que creio ser mais relevante, porém, no tratamento schopenhaueriano do livre-arbítrio, é a constatação de que embora a liberdade da vontade não possa ser coerentemente pensada através de conceitos, uma vez que, em última instância, sempre caímos ou no determinismo ou no acaso, isso não significa que devamos tomar como verdade a posição oposta, a de um determinismo da vontade pensado de maneira mecanicista. O mecanicismo aplicado à vontade só pode derivar-se de um abuso do princípio da causalidade, semelhante àquele que pretende derivar o sujeito dos objetos. Nietzsche continua a apontar esse mesmo abuso muitas décadas depois, em um trecho que cito como encerramento dessas breves considerações – pois, infelizmente, tal apontamento continua a se fazer necessário hoje:

Supondo que alguém perceba a rústica singeleza desse famoso ‘livre-arbítrio’ e o risque de sua mente, eu lhe peço que leve sua ‘ilustração’ um pouco à frente e risque da cabeça também o contrário desse conceito-monstro: isto é, o ‘cativo-arbítrio’, que resulta em um abuso de causa e efeito [6].

Notas

[1] Schopenhauer, A. O mundo como vontade e como representação, § 1. Edição consultada: trad. J. Barboza. São Paulo: UNESP, 2005.

[2] Ibidem, § 18.

[3] Ibidem, § 22, destaques no original.

[4] Schopenhauer, A. The two fundamental problems of ethics. Cambridge: Cambridge University Press, 2009, p. 80, tradução minha.

[5] Idem. O mundo como vontade e como representação, § 70.

[6] Nietzsche, F. Além do bem e do mal, § 21. Edição consultada: trad. Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2005.

Sobre o autor

Daniel B. Portugal é professor da ESDI/UERJ. Doutor em Comunicação e Cultura pela UFRJ.

Formato para citação

PORTUGAL, D. B. Vontade e livre-arbítrio em Schopenhauer. Revista Não Obstante, v. 2, n. 1, pp. 15-21, ago./dez. 2017. <http://www.naoobstante.com.br/revista>.

.

.

.

.

Uma ética sem valores ou um solipsismo às avessas

Marcos Beccari

.

Recorte de: Soul Leiter. Snow, 1960. Fonte: Howard Greenberg Gallery, New York.

Recorte de: Soul Leiter. Snow, 1960. Fonte: Howard Greenberg Gallery, New York.

No mundo tudo é como é e tudo acontece como acontece; não há nele nenhum valor.

– Ludwig Wittgenstein [1]

A proposição de uma ética sem valores, que encerra o Tratactus de Wittgenstein, parte da seguinte premissa: os valores que cotidianamente atribuímos a ações e acontecimentos, embora sejam logicamente passíveis de classificação no rol dos fatos, não constituem e nem designam fatos. Ou seja, os valores não existem no mundo, ainda que subsistam nos limites da esfera linguística e por meio das relações cotidianas. Só que a concepção ética do jovem Wittgenstein não se reduz às relações que mantemos uns com os outros, tampouco às regras de conduta que norteiam o convívio social. Em vez disso, sua proposta baseia-se numa prerrogativa metafísica que torne logicamente possível um modo de ser pelo qual possamos dar sentido à vida sem que jamais sejam valorados os fatos do mundo.

Após contextualizar e explicar tal proposta, sustentarei a possibilidade de a encararmos tragicamente, isto é, sem o pressuposto metafísico que era tão caro ao jovem Wittgenstein. Será preciso entender, antes disso, a noção de “solipsismo” adotada no Tratactus. O termo, tradicionalmente associado à cisão absoluta entre o sujeito e o mundo, aparece subvertido no tratado em questão, a fim de unir metafisicamente sujeito e mundo. Subtraindo sua condição metafísica, uma ética solipsista pode ser concebida, a meu ver, como a prerrogativa spinozista da unicidade que perpassa o mundo e o sujeito: uma arte de dar sentido à vida pela própria vontade de viver.

I. O problema do sujeito

No início do Tratactus, é explícita a motivação de contribuir com o projeto filosófico que Frege iniciara na esfera da lógica e com o qual Wittgenstein obteve contato por meio de Russell. Para tanto, o filósofo austríaco apropriou-se da teoria das figuras lógicas de Hertz, desenvolvida no âmbito de uma filosofia da ciência, para elaborar uma ontologia absolutamente formal: o mundo é logicamente limitado em sua totalidade. A ideia é que nossa inserção no mundo é contingente em relação à lógica disponível pela qual o apreendemos: o mundo de Copérnico era mais limitado do que aquele visto pela luneta de Galileu, que por sua vez ainda não desconfiava da existência de matéria escura, e assim por diante.

A participação voluntária de Wittgenstein na Primeira Grande Guerra, entretanto, foi um episódio decisivo para que, no Tratactus, o problema do sentido da vida viesse a ocupar o mesmo patamar de importância que a lógica ocupava no projeto inicial do livro. A relação do sujeito com a vida, não obstante, também era um problema central à literatura de Robert Musil, ao trabalho acadêmico de Sigmund Freud, às pinturas de Gustav Klimt, Egon Schiele e, enfim, ao espírito dos intelectuais que viveram na “Viena fin-de-siècle” – o processo de ampla falência cultural que se instalou em Viena em meados do século XX.

Foi nesse cenário – marcado, dentre outras coisas, por uma profunda crise do sujeito (em especial da identidade do sujeito burguês) – que o físico Ernst Mach criou a conhecida fórmula do unrettbares Ich (o eu irrecuperável), segundo a qual não é possível afirmar a existência de uma entidade que corresponda ao que chamamos de “sujeito” ou “eu”. Como resposta a tal questão, Wittgenstein apresentou a noção de um solipsismo transcendental, delineada na sequência de proposições 5.6 do Tratactus. De um lado, Wittgenstein concorda com Mach sobre a inexistência de qualquer instância factual de um sujeito; de outro, o Tratactus procura mostrar em que sentido a noção de sujeito pode ser logicamente válida: se ele não passa de um ponto sem extensão, é porque ele é indissociável do mundo em que vive.

Se eu escrevesse um livro “O mundo tal como o encontrei”, deveria também nele informar sobre meu corpo, dizendo quais membros se submetem à minha vontade e quais não, etc.; este é mesmo um método para isolar o sujeito, ou melhor, para mostrar que em um sentido importante não existe sujeito: tão somente dele não poderíamos falar neste livro. [2]

Se o eu não é um objeto de descrição possível, é apenas porque não lhe é facultada a possibilidade de descrever a si próprio. Mas isso porque, em vez de o sujeito estar propriamente fora (enquanto fato constitutivo) do mundo, ele se dilui no âmbito dos fatos. Logo, apesar de não conseguir descrever a si próprio enquanto fato, o sujeito existe de um modo efetivo, real e concreto nos limites do mundo – e é nesse sentido que a noção de “solipsismo” ganha contornos muito peculiares no Tratactus.

Recorrente na filosofia pós-cartesiana, a doutrina do “eu só” – do latim solus (só) e ipse (eu) – designa a existência de um sujeito isolado, de algum modo, da realidade. Tal isolamento pode se pautar em inúmeras variantes possíveis: num solipsismo ontológico, por exemplo, trata-se de um sujeito que assume ter garantias apenas de sua própria existência; já num solipsismo psicológico, por outro lado, o sujeito é isolado por meio da inacessibilidade de seus estados psicológicos a todos os demais seres humanos.

O solipsismo defendido por Wittgenstein, entretanto, parte justamente da fórmula machiana acerca da inexistência da noção de sujeito enquanto entidade factual. Ao mesmo tempo, o sujeito afigura-se logicamente como condição de tudo que ele conhece, localizando-se assim nos limites do mundo. O filósofo esclarece essa tese recorrendo à imagem do olho e do campo visual: o olho não faz parte do campo visual exatamente por consistir no ponto de vista a partir do qual são vistos todos os objetos que constituem esse campo.

Da mesma maneira, o sujeito é, ele próprio, o meio pelo qual ele conhece os fatos do mundo. O que não ele pode conhecer, porém, é o imperativo ético que o norteia (e sobre o qual discutirei a seguir), isto é, a vinculação lógica entre sua vontade e suas ações, uma vez que toda ação envolve fatores alheios à possibilidade de controle intencional. Donde o aspecto solipsista invertido por Wittgenstein pode ser assim resumido: a experiência do sujeito está menos vinculada ao sujeito em si, enquanto entidade dotada de vontade própria, e mais ao mundo e aos fatos que o constituem.

II. O problema da vontade

Aquele que tudo conhece mas não é conhecido por ninguém é o sujeito. Este é, por conseguinte, o sustentáculo do mundo, a condição universal e sempre pressuposta de tudo o que aparece, de todo objeto, pois tudo o que existe, existe para o sujeito [3].

Em seus diários filosóficos, Wittgenstein deixou explícita a influência schopenhaueriana de suas reflexões sobre o solipsismo: o mundo sensível que conhecemos é uma representação de um sujeito que, por sua vez, se constitui como pressuposto de toda experiência. Com efeito, o que sustenta ontologicamente o sujeito solipsista do Tratactus é, em larga medida, o alicerce metafísico erguido por Schopenhauer, que alude a uma Vontade transcendente, exterior ao sujeito e aos limites lógicos do mundo.

A principal diferença é que, enquanto para Schopenhauer o mundo como representação não passa de uma ilusão do intelecto, para Wittgenstein esse mundo é o único possível. Consequência imediata dessa diferença: de um lado, sendo o mundo a repetição mecânica de uma vontade cega, Schopenhauer recusa-se a interpretá-lo logicamente e propõe uma ética redentora da renúncia; de outro, em um mundo cuja totalidade é limitada logicamente, Wittgenstein se refere a uma vontade metafísica que, por intermédio do sujeito solipsista, perpassa todos os fatos do mundo.

Trocando em miúdos – e recorrendo a um tipo de exemplo caro a Schopenhauer –, pensemos numa pedra que é jogada numa lagoa. Suponhamos, ainda, que essa pedra seja dotada de consciência e também de linguagem. Ela poderia dizer, decerto, que pode escolher tudo o que acontece com ela: ser jogada, cair na água e ficar no fundo da lagoa. Ela acreditaria então no livre-arbítrio, pelo nexo limítrofe de sua linguagem. Fato é, contudo, que essa pedra jamais poderia evitar o curso dos acontecimentos, tampouco intervir minimamente na curva de sua queda. Eis o sentido da proposição “O mundo é independente de minha vontade” [4].

Assim como a pedra, o sujeito é inseparável do mundo em que vive, de modo que sua vontade individual em nada altera os fatos que constituem o mundo. Daí provém o pessimismo de Schopenhauer; ao passo que, para Wittgenstein, nunca é o mundo e seus fatos que geram o sofrimento, e sim nossa tentativa de moldá-los de acordo com nossos desejos. Mas antes de avançarmos nas implicações éticas do sujeito solipsista, vale ainda pontuar mais detidamente o afastamento que eu vejo do Tratactus em relação à filosofia de Schopenhauer.

Ora, essa consciência (estoica por excelência) de que o sujeito não pode alterar o mundo, mas unicamente sua própria postura em relação ao mundo, não parece derivar diretamente de uma Vontade metafísica, mas apenas da ausência lógica nela implicada: ausência de necessidade e finalidade da existência, ausência de modificação possível dos fatos, ausência de livre-arbítrio em relação aos desejos etc. Só que em vez de colocar nesses termos, Wittgenstein prefere a noção de limitação lógica. E em vez de recair no pessimismo, o autor do Tratactus prefere insistir na aposta do sujeito solipsista, embora saiba que este não exista senão enquanto limite lógico do mundo, isto é, no modo como o sujeito se relaciona com o domínio dos fatos.

III. A ética solipsista de Wittgenstein

O primeiro pensamento que associamos à formulação de uma lei ética da forma “você deve…” é: e o que ocorre se não o fizer? É claro, no entanto, que a ética nada tem a ver com o sentido usual de castigo e recompensa. Portanto, a pergunta sobre as consequências de uma ação é irrelevante. – Ao menos, essas consequências não podem ser acontecimentos. Deve haver, decerto, algo de correto na formulação da interrogação. Na verdade, deve haver uma espécie de recompensa e castigo éticos, mas estes devem residir na própria ação [5].

A noção de consequência, do ponto de vista ético, indica a obtenção de uma recompensa ou, em caso de desobediência, a recepção de um castigo. Tal questão, como se sabe, foi amplamente desenvolvida por Dostóievski: a possibilidade de um crime sem castigo, sem remorsos e sem responsabilidade se resume na máxima “sem Deus, tudo é permitido”. Ou ainda na problemática do indivíduo bondoso, puro e santo que, numa sociedade corrompida, aparece como vítima ingênua, socialmente inadequada – O Idiota. Em ambos os casos, pressupõe-se que o valor ético depende das consequências de uma ação.

O sentido de ética para Wittgenstein, todavia, é alheio ao comprometimento com a noção de consequência: se valores não são fatos do mundo – não há como encontrar, factualmente, o bem/mal em si –, então as consequências de uma ação não devem ter nenhuma importância para a determinação de um valor ético. Tomemos, por exemplo, o imperativo de que “é preciso ser humilde”: tal enunciado sintetiza uma série de consequências que costumeiramente associamos à ação de ser humilde. Ocorre que são meramente casuais as consequências que se seguem de uma ação, de modo que é totalmente plausível que alguém que se pretenda humilde possa acabar passando por arrogante.

“Pois todo acontecer e ser-assim é casual. O que o faz não-casual [um valor ético] não pode estar no mundo; do contrário, seria algo, por sua vez, casual” [6]. Segue-se disso certa indiferença do mundo em relação às distinções valorativas que atribuímos a ele, tornando-se inútil nossa preferência por certos estados de coisas em detrimento de outros. A ideia da espera por consequências futuras é, portanto, característica daqueles que negam total ou parcialmente os fatos do mundo por meio da vã esperança de intervir nele.

Esse é o ponto que nos conduz a pensar numa ética solipsista: ao dizer que “deve haver uma espécie de recompensa e castigos éticos, mas estes devem residir na própria ação” [7], Wittgenstein estabelece uma ética que seja inseparável da atitude que o sujeito promove em relação aos fatos. Essa atitude não diz respeito a ações ou intenções específicas, mas à perspectiva que o sujeito assume em relação ao mundo como um todo: ou a aceitação plena de sua facticidade, ou a aceitação de certos fatos e não de outros.

Se, como vimos, o sujeito não pode alterar o mundo, mas unicamente a perspectiva que ele assume em relação ao mundo, uma vida ética é somente possível com a abertura em acolher indistintamente os fatos dados. Ao ampliar a sua perspectiva em relação ao mundo, o sujeito amplia os limites do mundo, no sentido de expandir as fronteiras do domínio dos fatos com os quais ele convive e aceita. Sob esse viés, uma pessoa pode ser considerada “ética” não porque suas ações sejam propriamente boas (no sentido absoluto da expressão), mas porque ela abraça os fatos indistintamente, agindo em consonância com as circunstâncias dadas e instaurando novas fronteiras de entendimento e ação.

IV. Wittgenstein sob um olhar imanente

A ética solipsista proposta pelo jovem Wittgenstein pode ser assim delineada: se não há valores no mundo, devemos aprender a dar a mesma e indistinta importância a todos os fatos. Tal perspectiva coincide, a meu ver, com a prerrogativa spinozista da unicidade que perpassa o mundo e o sujeito – eis a analogia por meio da qual creio ser possível subtrair, sem prejuízo, o elemento metafísico da proposição ética do Tratactus.

No Tratactus, o elemento metafísico condiz ao que não se expressa linguisticamente no mundo e que, portanto, ultrapassa a totalidade limitada dos fatos. Trata-se de uma vontade metafísica que somente se manifesta no mundo por intermédio das ações do sujeito. Do mesmo modo, o sujeito solipsista é metafísico, manifestando-se apenas como atitude ética pela qual ele abraça os fatos do mundo.

Significa que o jovem Wittgenstein necessita de uma prerrogativa metafísica para que seja possível, logicamente, dar sentido à vida. Nos termos de Edgar Marques, “o Tratactus deve ser compreendido, na esteira da melhor tradição metafísica, como a realização de um projeto de descrição de uma essência com o propósito de demarcação de um campo no qual ela tem vigência” [8].

Se invertermos os termos, contudo, podemos dizer que Wittgenstein necessita que o mundo seja lógico: “os limites de minha linguagem denotam os limites de meu mundo” [9]. Havendo limites, pressupõe-se que pode haver algo além desses limites, ainda que de modo inacessível – enfim, a mesma separação kantiana entre o fenômeno e a Coisa em Si. Ora, mas o que acontece se ignorarmos tal pressuposto lógico? O que acontece se duvidarmos, por exemplo, que o universo seja ordenado por uma lógica que nós mesmos inventamos? Wittgenstein diria que sem a lógica o próprio mundo desaparece, restando apenas uma metafísica silenciosa: “O que não se pode falar, deve-se calar” [10].

Penso que, no entanto, sem a lógica o mundo continua o mesmo; o que desaparece é o elemento metafísico. Meu ponto é que a lógica e a metafísica estão auto-implicadas porque apontam na mesma direção: um registro transcendente ao mundo e que supostamente determinaria seus limites. Só que o mundo prescinde desse ponto de vista, da mesma forma que ele prescinde da linguagem humana para continuar existindo – ou alguém duvida que o mundo possa existir independente do olhar humano?

Nesses termos, portanto, proponho pensarmos na ética wittgensteiniana sob uma ótica trágica, isto é, prescindindo da lógica e da metafísica. Um dos aspectos da filosofia trágica consiste na ausência de qualquer princípio externo ao real que possa ser invocado para compreender o real – Clément Rosset [11] coloca em termos de “lógica do pior”, isto é, o fato de toda lógica ser desnecessária. No caso de Wittgenstein, tudo é demonstrável a partir da lógica, mas nada demonstra a necessidade da lógica em si. Algo semelhante aparece em Spinoza: o conjunto de tudo o que existe é Deus, mas nada demonstra a necessidade de Deus [12].

Logo, a noção de Deus não descreve nada de real, funcionando em Spinoza apenas como uma alusão abstrata (e prescindível) ao conjunto de tudo o que existe. Serve, por exemplo, para designar um mundo no qual não existe livre-arbítrio: tal como uma pedra atirada no ar, estamos submetidos a uma força que nos leva inevitavelmente a um mesmo fim. Ocorre que essa força não subsiste fora do mundo, mas coincide com ele, sendo então nada mais que outro nome para o acaso da existência em sua absoluta indiferença para com a vida, a morte, os acontecimentos e os sentidos todos que atribuímos a eles.

Pois bem, retomando o âmbito da ética, temos que uma “vida boa”, nos termos de Spinoza, ou uma “vida feliz”, nas palavras de Wittgenstein, está diretamente vinculada à capacidade do sujeito em aprovar os fatos dados e, com isso, aumentar sua vontade de viver. Uma vida infeliz é aquela pautada em temores e esperanças em relação ao futuro, na tentativa constante de moldar a ampla gama dos fatos conforme nossos desejos.

Tanto em Spinoza quanto em Wittgenstein não há valores absolutos em jogo, como um Bem/Mal geral e universal; a única coisa que conta é a disposição ou indisposição do sujeito em estar de acordo com o mundo. E na esteira do Tratactus, quando conseguimos apreender o mundo como totalidade limitada de modo imanente (como um presente que se vive no presente), percebemos que “o mundo e a vida são um só” [13]. Trata-se de viver a vida como um presente, o que implica não recusá-la em nenhum aspecto, de modo que todos os acontecimentos sejam igualmente significantes e insignificantes para nós.

Tal proposta ética, cumpre pontuar, nada tem a ver com uma conduta inconsequente (tudo vale porque nada vale), tampouco com uma passividade conformista (nada vale porque tudo vale). Quando vimos, anteriormente, que a ética é alheia à noção de consequência, não significa que não haja consequência alguma nas ações, mas apenas que uma coisa não determina a outra. Embora não haja, por exemplo, nenhuma garantia de recompensa a quem ajuda quem precisa de ajuda, ou de castigo a quem deprecia o próximo, na ordem dos costumes os efeitos morais dessas atitudes já residem nelas mesmas: a recompensa da ajuda é a própria ação de ajudar, o castigo da depreciação é a própria ação de depreciar.

Valores inventados, enfim: estar bem consigo mesmo, eis a recompensa; não ter tranquilidade de espírito, eis a punição – seja como for, nada que proceda de uma lei, um dever ou uma proibição universal. Assim, passando ao largo da esfera dos costumes, a questão ética na filosofia trágica é menos prescritiva do que descritiva: uma vez informados dos fatos do mundo (a morte é certa e não há nada que interfira no acaso da existência), podemos escolher acomodá-los aos nossos desejos ou, ao contrário, orientar nossos desejos conforme se mostram os fatos. Logo: recusa do que se mostra desagradável ou aprovação incondicional da existência.

É por esse caminho que podemos contemplar um caráter imanente do sujeito solipsista: nenhuma escolha é melhor que outra, pois se ambas conduzem a um mesmo fim, tanto faz o que se escolhe. Entretanto, no intervalo que dura uma existência individual, a negação seletiva de certos fatos em nome de qualquer natureza, ideal ou valor moral conduz inevitavelmente a um sofrimento que seria evitável.

Afinal, se nada do que fazemos, pensamos, acreditamos etc. pode interferir no acaso daquilo que nos é dado a viver, resta-nos o exercício constante de aprovação da vida sem outro fim senão a própria vontade de viver. E, principalmente, se não há nada que possa nos assegurar que a vida seja regida por qualquer coisa além dela mesma, ela se impõe independentemente do modo como nos dispomos contra ou a favor de determinados fatos.

Notas

[1] Wittgenstein, L. Tratactus logico-philosophicus, § 6.41. Edição consultada: trad. Luiz H. L. dos Santos. São Paulo: EDUSP, 2005.

[2] Ibidem, § 5.631.

[3] Schopenhauer, A. O mundo como vontade e como representação, I, § 2. Edição consultada: trad. J. Barboza. São Paulo: UNESP, 2005.

[4] Wittgenstein, L. Tratactus logico-philosophicus, § 6.373.

[5] Ibidem, § 6.422.

[6] Ibidem, § 6.41.

[7] Ibidem, § 6.422.

[8] Marques, E. Wittgenstein e o Tractatus. Rio de Janeiro: Zahar, 2005, p. 16.

[9] Wittgenstein, L. Tratactus logico-philosophicus, § 5.6.

[10] Ibidem, § 7.

[11] Rosset, C. Lógica do Pior. Rio de Janeiro: Espaço Tempo, 1989.

[12] Cf. Ibidem, p. 132-137.

[13] Wittgenstein, L. Tratactus logico-philosophicus, § 5.621.

Sobre o autor

Marcos Beccari é professor do PPG-Design da UFPR. Doutor em Educação pela USP.

Formato para citação

BECCARI, M. Uma ética sem valores ou um solipsismo às avessas. Revista Não Obstante, v. 2, n. 1, pp. 22-34, ago./dez. 2017. <http://www.naoobstante.com.br/revista>.

.

.

.

.

A linguagem como um jogo de xadrez: considerações sobre a teoria linguística de Saussure

Daniel B. Portugal

.

Recorte de: Detroit Publishing Co. Men playing a variant of Chess. Algeria, 1890. Fonte: Wikimedia Commons

Recorte de: Detroit Publishing Co. Men playing a variant of Chess. Algeria, 1890. Fonte: Wikimedia Commons

.

Imagine uma partida de xadrez. Quando, após organizar o tabuleiro e se sentar em frente a seu oponente, você pega uma peça qualquer – a dama, por exemplo – e a move de uma casa para outra, você faz mais do que carregar um pedaço de madeira por alguns centímetros: você realiza uma jogada. Mas o que constitui esse ato misterioso de realizar uma jogada? Isto é, o que existe a mais na jogada além do ato de mudar de lugar um pedaço de madeira?

Se seguirmos os ensinamentos do linguista Ferdinand de Saussure, a resposta seria: a inserção do ato em um sistema de regras. A diferença é que realizar uma jogada é um ato estruturado por um sistema de regras (as regras do xadrez), enquanto carregar um pedaço de madeira por alguns centímetros é apenas um ato físico (na verdade, essa separação não é tão simples de fazer, mas vamos manter a reflexão em um nível simplificado por enquanto). Se não existissem regras de xadrez, não poderia existir jogada.

O exemplo do xadrez é utilizado por Saussure em seu Curso de linguística geral [1], para mostrar que falar é mais ou menos como realizar uma jogada de xadrez. Produzir uma fala só é possível com base em um sistema de regras que ela pressupõe. O que permite que falemos ou escrevamos ao invés de simplesmente emitir sons ou fazer rabiscos é um sistema de regras, que Saussure chama de “língua”. A língua seria, então, um sistema de regras, tal como o sistema de regras do xadrez.

Alguém poderia argumentar, neste ponto, que as regras da língua estão sempre mudando, que elas são fluidas e nunca fixadas. Sem dúvida. Entretanto, o fato de as regras mudarem não contradiz o ponto principal do argumento de Saussure: no momento da fala, é preciso considerar que existe um sistema de regras dado. Voltemos à comparação com o xadrez: certamente, ninguém acredita que o jogo de xadrez apareceu pronto, um belo dia, exatamente do jeito que é hoje. Suas regras sofreram, sem dúvida, transformações diversas. Entretanto, no momento em que estamos jogando xadrez, isso simplesmente não importa — é preciso pressupor um sistema de regras fixo, caso contrário, é impossível jogar. A melhor exemplificação do caráter paradoxal de um jogo cujas regras mudam durante o próprio ato de jogar é Calvinball [2], o jogo que Calvin costuma jogar com Haroldo nas tiras de Bill Waterson.

Vamos aceitar, então, que a existência (virtual) do sistema da língua é necessária para a produção de falas. Por que isso é tão importante? É importante porque, como veremos a seguir, as consequências que podemos tirar da existência de tal sistema afetam o modo como pensamos sobre a linguagem e sobre nós, humanos, que nos definimos pelo uso da linguagem. Começaremos a perceber que o que caracteriza o humano é, em larga medida, a sua imersão em um mundo de linguagem que ele não controla. A linguagem seria a base e a língua o sistema estruturante daquilo que consideramos a realidade. É seguindo nessa via que Lacan poderá afirmar, meio século depois de Saussure: “é evidente que as coisas do mundo humano são coisas de um universo estruturado em palavras, que a linguagem, que os processos simbólicos dominam, governam tudo” [3].

Colocando a coisa assim, pode parecer que estamos indo na direção das teorias paranoicas que o leitor com certeza deve estar farto de escutar: “na verdade, somos seres alienados, dominados por ______ (capital, burguesia, políticos, alienígenas, demônios, rede Globo etc.) e temos que nos libertar e encontrar a Verdadeira realidade!”. Até a parte do “somos seres alienados” pode ser que estejamos de acordo. Mas trata-se, aqui, de um tipo de alienação totalmente diferente: uma alienação estrutural que não é exercida por nenhum agente e da qual não é possível (nem desejável) se libertar. Trata-se de uma “alienação” fundamental que é simplesmente o que caracteriza o mundo humano. Mas aqui já estamos saindo do tema principal. Voltemos ao pensamento de Saussure, para estudá-lo com mais calma.

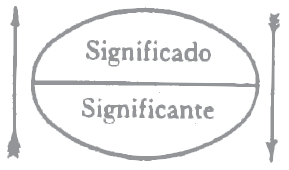

Para começar a pensar sobre a linguagem, Saussure propõe um modelo de signo que ficou bastante famoso: o signo seria composto por significado e significante como se fossem dois lados da mesma moeda, tal como representado no modelo abaixo [4].

Interessado como está o linguista principalmente na comunicação verbal, falada, ele define o significante como a imagem acústica da palavra – ou seja, o som que ouvimos (o que é diferente do som enquanto suposta realidade objetiva na forma de ondas ou outra qualquer). Já o significado é o conceito associado a tal imagem. Eles são como dois lados da mesma moeda pelo fato de um não poder existir sem o outro – sem significante não pode haver significado, mas sem significado, tampouco pode haver significante. É a correspondência de um significante a um significado que o recorta da fluidez contínua que caracterizaria a realidade bruta dos sentidos. Essa relação simbiótica entre significante e significado não é simples de apreender e levanta diversas questões que acabarão, de certo modo, colocando novamente em questão as próprias bases do modelo provisório de signo proposto acima.

Para compreender melhor a relação entre significante e significado no modelo de Saussure, é preciso entender o tipo de estudo da linguagem que o linguista propõe. Segundo Saussure, os estudiosos da linguagem que o precederam ou faziam gramática (ou seja, estudavam as regras de correção no uso da linguagem) ou filologia (grosso modo, o estudo da linguagem em fontes históricas). Para ele, o objeto de estudo da linguística (então diferente da gramática e da filologia) seria a língua, entendida como sistema de regras que estrutura a linguagem. Nos termos de Saussure:

Para nós, [a língua] não se confunde com a linguagem; é somente uma parte determinada, essencial dela, indubitavelmente. É, ao mesmo tempo, um produto social da faculdade da linguagem e um conjunto de convenções necessárias, adotada pelo corpo social para permitir o exercício dessa faculdade nos indivíduos [5].

Assim, será preciso diferenciar entre a língua (sistema de regras) e a fala — isto é, os atos efetivos de linguagem realizados pelos sujeitos. A língua, vale ressaltar, é transcendente em relação ao sujeito – nenhuma consciência individual pode ter controle sobre ela. Para o sujeito que fala, a língua figura como algo dado, objetivo. Mesmo que ele possa atuar sobre a língua através da fala, é preciso ter em mente que a fala já pressupõe a existência da língua, uma vez que, como vimos no início do texto, é esta última que torna a fala diferente da mera emissão de sons. Ademais, mesmo atuando sobre a língua através da fala, os sujeitos não podem controlar as repercussões de suas falas, de modo que sua atuação sobre a língua é não apenas bastante restrita, mas também cega. Como coloca Saussure: “O signo escapa sempre, em certa medida, à vontade individual ou social, estando nisso o seu caráter essencial […]” [6].

Vale insistir neste ponto, pois muitas vezes se confunde o caráter arbitrário do signo linguístico – o nome “cavalo”, por exemplo, não tem nenhuma relação necessária com a ideia de cavalo – com a possibilidade de escolha consciente da conexão entre significante e significado.

Se, com relação à ideia que representa, o significante aparece como escolhido livremente, em compensação, com relação à comunidade linguística que o emprega, não é livre: é imposto. […]. Um indivíduo não somente seria incapaz, se quisesse, de modificar em qualquer ponto a escolha feita, como também a própria massa [i.e. a comunidade linguística] não pode exercer sua soberania sobre uma única palavra: está atada à língua tal como ela é.

A língua não pode, pois, equiparar-se a um contrato puro e simples, e é justamente por esse lado que o estudo do signo linguístico se faz interessante; pois se se quiser demonstrar que a lei admitida numa coletividade é algo que se suporta e não uma regra livremente consentida, a língua é a que oferece a prova mais concludente disso [7].

A língua, portanto, não é efeito da vontade consciente de múltiplos indivíduos. Ela é um sistema de regras que de antemão orienta o que aparece para nós como passível ou razoável ou interessante de ser dito. E, se a língua não está subordinada às vontades individuais, tampouco o está a uma suposta ordem autônoma do mundo. Ela é um sistema produzido, criado, convencionado – apenas tal convenção não é produto de uma consciência ou de um contrato entre várias consciências.

Estimulados pelo pensamento de Saussure, percebemos que, em vez de perguntarmos o quanto o sistema da língua corresponde a supostas leis autônomas do mundo – por exemplo, em que medida a separação entre cachorro e lobo, ou trem e ônibus, corresponde a uma divisão da própria realidade –, o mais interessante é questionar: em que medida aquilo que percebemos como elementos do mundo constituem-se como tais justamente por conta das regras da linguagem? Ou seja, em que medida a identidade das coisas é produto da linguagem?

Por exemplo: o que é a “Rua da Alfândega”, ou qualquer outra rua? O que lhe empresta uma identidade? Pois todas as construções da rua, seu pavimento, sua largura e até extensão podem mudar completamente sem que a “Rua da Alfândega” vire outra coisa. A entidade “Rua da Alfândega” não se define por sua materialidade, uma vez que se pode reconstruí-la de cima a baixo sem que ela deixe de ser a mesma rua. Sua identidade “funda-se em certas condições a que é estranha sua matéria ocasional, por exemplo, sua situação relativamente às outras [ruas]” [8].

A língua e outros sistemas semiológicos são relacionais. Eles sustentam as identidades e diferenças pela articulação dos signos. Assim como uma rua só se define em relação a outras ruas ou pontos geográficos definidos, um signo só ganha sentido devido à sua relação com outros signos, e não por qualquer tipo de sobreposição a um suposto substrato real, material ou imaterial. Um objeto qualquer, tal como existe para nós, só ganha identidade na medida em que encontra-se já inserido em um sistema que articula sua relação com outros elementos do real (que também só figuram como elementos distintos dentro do sistema). As identidades e diferenças seriam, na verdade, efeito da articulação do sistema, mais ou menos do mesmo modo que um município pode ser visto como o buraco deixado pela borda dos demais municípios que com ele fazem fronteira. E, como ocorre com a divisão política dos territórios, qualquer espaço vazio é rapidamente disputado pelas unidades adjacentes, e por partidários da independência.

Por exemplo: se vemos um objeto próximo aos que usamos para sentar, com encosto bastante baixo, podemos chamá-lo de banco (uma forma de anexação) ou cadeira (ocupação por outra província), ou tentar estabelecer uma noção à parte, como bancadeira (criação de uma unidade independente). Em qualquer caso, a questão de saber se esse objeto é em si mesmo banco, cadeira ou bancadeira é tão absurda quanto perguntar se um território pertence por si mesmo ao Rio de Janeiro ou a São Paulo, independentemente da organização política que circunscreve os territórios a tais unidades. Em resumo: fora da linguagem não pode haver identidade, há apenas uma confusão fluida de formas, cores, sons, sensações, pensamentos, sentimentos etc. – uma realidade caótica e não elementos bem definidos em uma realidade organizada.

Observado o caráter relacional e criativo da linguagem, podemos agora retomar o modelo de signo apresentado anteriormente e procurar compreender como ele se constitui na relação com outros signos. A concepção de signo como um composto de significado e significante pode sugerir, em um primeiro olhar, que tal composição une um som já delimitado a um conceito pré-definido, como se significado e significante pudessem existir fora do sistema da língua. Já vimos, contudo, que este não é o caso.

Ainda assim, a noção de significante como um som distinto e de significado como uma ideia distinta atrapalham a compreensão da dimensão relacional do signo. Afinal, um percepto ou uma ideia não podem ser os elementos constitutivos de um sistema que é abstrato ou virtual. Significante e significado, portanto, só aparecem para nós como tais na medida em que são “recortados” pelo sistema abstrato da língua, isto é, na medida em que ocupam um lugar definido nesse sistema. Este “lugar” que o signo ocupa no sistema estruturado da língua Saussure chama de valor do signo. Ao contrário do significado e do significante, não há nada de positivo no valor de um signo, ou seja, ele não pode ser definido como um elemento independente com natureza própria. O valor é negativo. Ele é o lugar vazio definido pelas posições relativas dos demais signos do sistema da língua, do mesmo modo – para voltar ao exemplo oferecido anteriormente – que o limite de um município pode ser encarado como o buraco desenhado pelos limites dos municípios adjacentes.

[…] a ideia de valor […] nos mostra que é uma grande ilusão considerar um termo simplesmente como a união de certo som [significante] com um certo conceito [significado]. Defini-lo assim seria isolá-lo do sistema do qual faz parte; seria acreditar que é possível começar pelos termos e construir o sistema fazendo a soma deles, quando, pelo contrário, cumpre partir da totalidade solidária para obter, por análise, os elementos que encerra [9].

O conceito de valor é central na compreensão da proposta de Saussure: ele é a ancoragem do signo no sistema da língua, aquilo que “prende” significante e significado. Tal âncora, portanto, não é a vontade do sujeito que fala – vontade que é difícil até mesmo de conceber para além da ancoragem da linguagem. Assim como, ao utilizar um aplicativo ou programa de computador, nosso campo de ação fica restrito ao que a programação torna possível, e aprendemos a orientar nossas ações dentro desse campo de possibilidades, usar a linguagem significa: orientar-se em um campo de ação definido pelo sistema da língua. O que aparece para nós como nossa vontade passa frequentemente a se apresentar já nos moldes definidos pelas possibilidades da linguagem. É isso que Flusser parece ter em mente quando afirma que a língua é uma espécie de proto-aparelho: “o escritor pode ser considerado funcionário do aparelho ‘língua’. Brinca com símbolos contidos no programa linguístico, com ‘palavras’, permutando-os segundo as regras do programa” [10]. O que ele escreve depende pelo menos tanto das regras do programa da língua quanto dele.

Essa ideia de um sistema organizado de regras que estrutura nossas ações e concepções – uma espécie de programa que estabelece o campo de possibilidades do que fazemos e pensamos – é uma das mais frutíferas de Saussure. Ele a utiliza para pensar, de modo específico, a relação entre língua e fala; mas muitos depois dele perceberão que ela pode servir para pensar sobre quase tudo que diz respeito a nós, humanos. Toda uma corrente de pensamento, portanto, surge daí, cujo cerne a frase de Lacan anteriormente citada evidencia bem: “as coisas do mundo humano são coisas de um universo estruturado em palavras”.

Notas

[1] O Curso de linguística geral é uma compilação de notas dos alunos de Saussure, publicada em 1916, três anos depois da morte do linguista. Isso dito, ao longo deste texto vou me referir ao Curso como obra de Saussure. A edição consultada foi: Saussure, F. Curso de linguística geral. Trad. A. Chelini; J. P. Paes; I. Blikstein. São Paulo: Cultrix, 2006. Disponível em: <https://monoskop.org/images/1/1f/Saussure_Ferdinand_de_Curso_de_linguistica_geral_27_ed.pdf>. Acesso em 20 out. 2017.

[2] Ver: <https://en.wikipedia.org/wiki/Calvin_and_Hobbes#Calvinball>. Acesso em 20 out. 2017.

[3] Lacan, J. Seminário I: os escritos técnicos de Freud. Rio de Janeiro: Zahar, p. 59.

[4] Saussure, F. Curso de linguística geral, p. 133.

[5] Ibidem, p. 17.

[6] Ibidem, p. 25.

[7] Ibidem, p. 85.

[8] Ibidem, p. 126.

[9] Ibidem, p. 132.

[10] Flusser, V. Filosofia da caixa preta. São Paulo: Hucitec, 1985, p. 25.

Sobre o autor

Daniel B. Portugal é professor da ESDI/UERJ. Doutor em Comunicação e Cultura pela UFRJ.

Formato para citação

PORTUGAL, D. B. A linguagem como um jogo de xadrez: considerações sobre a teoria linguística de Saussure. Revista Não Obstante, v. 2, n. 1, pp. 35-44, ago./dez. 2017. <http://www.naoobstante.com.br/revista>.

.

.

.

.

Geografias do cinema: formas de ocupar e inventar os espaços urbanos [1]

Aline B. Portugal

.

Recorte do poster do filme O Som ao Redor (Kleber Mendonça Filho, 2013). Fonte: CinemaScópio.

Recorte do poster do filme O Som ao Redor (Kleber Mendonça Filho, 2013). Fonte: CinemaScópio.

O modo faz o percurso fora do percurso.

– Maria Gabriela Llansol

O que podem as imagens cinematográficas acerca da invenção de formas de habitar a cidade? O que podem as imagens cinematográficas acerca da invenção de formas de habitar a cidade?

Nos últimos anos, as metrópoles brasileiras passaram por grandes transformações estruturais, em relação direta tanto com o fato de o país sediar dois eventos esportivos mundiais de porte gigantesco numa mesma década – a Copa do Mundo e as Olimpíadas –, quanto com um projeto desenvolvimentista mais amplo que transformou de forma estrutural a organização das grandes cidades. Nesse espaço marcado por um projeto macropolítico, diversas disputas emergem à superfície do tecido urbano e reconfiguram os modos instituídos de habitá-lo. São disputas que produzem enfrentamentos, abrem brechas e fissuras no espaço. Cabe, portanto, perguntar: quantas cidades cabem em uma mesma cidade? Seria possível pensar um espaço inequívoco que definiria a urbe? Ou partimos sempre de um empilhamento, de camadas que se sobrepõem, criando um espaço múltiplo em que diversas forças agem e coexistem? Guattari propõe que “existe igualmente, a cada instante da demarcação aqui e agora, um ‘folheado’ sincrônico de espaços heterogêneos” [2]. Ou seja, os espaços são sempre irredutíveis a uma apreensão totalizante. Para o autor, eles nos encaram, nos interrogam a partir de um ponto de vista ético e afetivo que submerge toda espacialidade.

Essa dupla forma – ética e estética – de pensar o espaço é também um modo através do qual podemos nos aproximar das imagens produzidas pelo cinema para perceber sua relação com a cidade. Tal como o espaço urbano se desdobra sincronicamente, em um folheado heterogêneo, o mesmo acontece com o espaço cinematográfico. Cabe, então, ver os filmes não apenas como representações da cidade, mas perceber de que maneira as formas espaciais que eles armam e o modo como constroem o espaço na imagem são também gestos que fazem variar o espaço sobre o qual atuam. As imagens são acontecimentos. Não atuam apenas como representação de um mundo previamente existente. Elas criam mundos. Podemos dizer, então, que o cinema não opera nem constituindo um universo autônomo, descolado da realidade, nem colando-se a ela. Ele trabalharia justamente nesse hiato, nessa fissura. Como afirma Rancière, na “falha na regulagem estável entre o sensível e o inteligível” [3].

A regulagem entre sensível e inteligível é feita e refeita a cada imagem, a cada arranjo proposto no falar do (e no) mundo. Nesse sentido, as imagens tomam uma dimensão produtiva; elas não são cópias, antes originais, como afirma Jean Louis Comolli: “Bem longe de copiar o mundo, a imagem se contenta em produzi-lo como imagem. Nem reprodução, nem duplicação, a imagem é evidentemente este ‘original’, ela já é esta primeira inscrição que racha a imagem do mundo” [4]. Entretanto, uma imagem remete a muitas outras. Ela não existe sozinha, não se encerra em si mesma. Quando aparece, ainda que não seja um clichê, já é habitada por diversos códigos. De outra maneira, sairíamos do zero a cada instante. Ao contrário, cabe pensar as imagens na relação que estabelecem umas com as outras e também com o que está fora delas, a partir de suas montagens e agenciamentos.

De acordo com Didi-Huberman, “a imagem é um ato, e não uma coisa” [5]. Sendo assim, mais do que saber o que ela é, interessa observar os seus gestos, perceber os movimentos e as escolhas nela implicadas – além das relações que estabelecem com outras imagens e acontecimentos. Podemos dizer que as imagens ao mesmo tempo sofrem e produzem real. Elas estariam, portanto, justamente entre, na relação entre os espaços imaginados e a materialidade de onde partem. Na rachadura a que se refere Comolli.

Desde a saída do trem da estação, o cinema não cessou de recortar espaços e temporalidades, enquadrar fisionomias e paisagens, esquadrinhar territórios. Eminentemente urbano, ele também se instala nessa rachadura: toma a cidade como matéria, e nesse mesmo gesto a reinventa. Como aponta Cezar Migliorin, o cinema sobrepõe à cidade – da qual temos uma apreensão sempre parcial – outra mise-en-scène: ele “recorta o espaço já cortado, transforma os sons, retira a cor, monta um contracampo e um fora de campo, aproxima vidas e produz afecções nessas reurbanizações em que o espaço e o tempo podem perder as estribeiras”. Sendo assim, o cinema opera criando um conjunto de relações que “longe de constituir uma informação sobre a cidade, acaba por estabelecer com ela um papel fundante” [6].

Na elaboração de um pensamento acerca do espaço urbano com os filmes, cabe perceber que cidades são essas – visíveis e invisíveis – que eles delineiam. Para tanto, nos parece fértil operar a partir de uma perspectiva teórica que se ocupe das disposições espaciais, no sentido de pensar uma geografia do cinema. Giuliana Bruno aproxima o cinema da arquitetura pensando os modos como – através de sua dimensão espacial – ambos produzem subjetividades ao ocupar o espaço narrado e nele deixar seus traços: “Esses modos de habitar sempre constroem uma subjetividade. Sua subjetividade é um si-mesmo físico ocupando um espaço narrativizado, que deixa traços de sua história na parede e na tela” [7].

Pensar os filmes como espaços do vivido, em movimento, capazes de incorporar embates entre forças diversas que operam sobre o território e competem por seu traçado, atuando a partir de uma dimensão produtiva (tanto do espaço como das subjetividades que nele se constituem): esta é a proposição do pensamento geográfico. Irit Rogoff afirma que “a geografia e o espaço possuem sempre um gênero, uma raça, uma economia e um sexo. As texturas que os unem são diariamente reescritas por meio de uma palavra, um olhar, um gesto” [8]. A autora ressalta que qualquer espaço é formado por relações de poder, sempre em disputa e constante transformação. No espaço coexistem diversas forças e camadas de tempo, mas como elas estão organizadas na geografia fílmica? Em suas operações estéticas, modos de produção e agenciamentos? E na constelação entre os filmes?

Para pensar de que maneira a invenção da cidade acontece, é importante entender essa relação entre o espaço dos filmes e aquele da cidade filmada. Podemos dizer que, assim como sofrem e produzem real, os filmes ocupam esse espaço da cidade ao mesmo tempo em que são por ele ocupados. Nesse duplo gesto, marcado pela invenção, o que emerge é um espaço outro, que não coincide com a inscrição real nem é apenas um espaço imaginário. Arriscamos dizer, com Foucault, que eles propõem, portanto, um gesto heterotópico.

Ao pensar o conceito de heterotopia, o autor afirma que o espelho funcionaria como tal “no sentido de que ele torna esse local, que eu ocupo no momento em que me olho no vidro, ao mesmo tempo absolutamente real, em ligação com todo o espaço que o cerca, e absolutamente irreal, já que tal local precisa, para ser percebido, passar por esse ponto virtual que está ali” [9]. Essa convocação de um fora, de uma exterioridade, é um gesto que nos interessa na abordagem dos filmes. De acordo com Foucault, a virtualidade – não como oposição ao real, mas como algo que existe em potência, que está em vias de se atualizar – torna o espaço ocupado ao mesmo tempo real e irreal. Nessa operação, portanto, o próprio espaço ocupado varia, à medida em que se modifica na relação, a partir de algo que lhe é exterior.

Os filmes podem ser vistos, dessa forma, como gestos criadores de virtualidades que tornam possível essa existência heterotópica; que podem dar a ver esse folheado de espaços sincrônicos que subjaz em qualquer cidade. Dentro dessa perspectiva, como falar de um espaço real fixado, de onde o filme parte? Se estamos filmando o Rio de Janeiro, como poderíamos pensar uma cidade unívoca que estamos apenas representando, se ao ocupar e produzir imagens/sons o filme ao mesmo tempo inventa a forma de ocupação e o espaço a ser ocupado? Foucault fala de espaços outros – eles seriam outros em relação a que, senão a si mesmos? Esse seria o gesto dos filmes em relação às cidades que filmam: trata-se de se esgueirar nesses interstícios, onde é possível não apenas criar uma cidade imaginária, porém instaurar um espaço que faça com que o real e o imaginário se avizinhem, se atravessem. Ocupar a cidade é também inventá-la, bifurcar os caminhos já postos, criar modos – percursos fora do percurso, como propõe Llansol – ou heterotopias.

Notas

[1] Esse texto condensa algumas das inquietações que compõem a dissertação Geografia de espaços outros: formas de ocupar e inventar as cidades no cinema brasileiro contemporâneo, defendida em 2016 no PPGCOM da UFF. A dissertação está disponível em: https://goo.gl/KFjiki. Acesso em 20 out. 2017.

[2] Guattari, F. Caosmose: um novo paradigma estético. São Paulo: Editora 34, 2012, p. 136.

[3] Rancière, J. O destino das imagens. Rio de Janeiro: Contraponto, 2012, p. 133.

[4] Comolli, J. L. A cidade filmada. In: Cadernos de Antropologia e Imagem. v. 4: A cidade em imagens. Rio de Janeiro: UERJ, 1997, p. 164-165.

[5] Didi-Huberman, G. Imagens apesar de tudo. Lisboa: KKYM, 2012, p. 143.

[6] Migliorin, C. Escritas da cidade em Avenida Brasília Formosa e O céu sobre os ombros. Revista ECO-PÓS. Rio de Janeiro, v. 14, n. 1, 2011, p. 163.

[7] Bruno, G. Atlas of Emotion: Journeys in art, architecture and film. New York: Verso, 2002, p. 65. Tradução minha.

[8] Rogoff, I. Terra Infirma: Geography’s Visual Culture. London: Routledge, 2000, p. 28. Tradução minha.

[9] Foucault, M. De Espaços Outros. In: Estudos Avançados, v. 27, n. 79, São Paulo, 2013, p. 116.

Sobre o autor

Aline B. Portugal é mestre em Comunicação pela UFF. Diretora, roteirista e integrante da Mirada Filmes (www.miradafilmes.com.br).

Formato para citação

PORTUGAL, A. B. Geografias do cinema: formas de ocupar e inventar os espaços urbanos. Revista Não Obstante, v. 2, n. 1, pp. 45-50, ago./dez. 2017. <http://www.naoobstante.com.br/revista>.

.

.

.

.

Vlad e Mina conversam sobre o cinematógrafo: um diálogo sobre design, arte e ciência

Erick Renan Kampa

.

Cena de Bram Stoker’s Dracula (Francis Ford Coppola, 1992). Fonte: Internet Movie Database (IMDb).

Cena de Bram Stoker’s Dracula (Francis Ford Coppola, 1992). Fonte: Internet Movie Database (IMDb).